校長室より【令和7年度2学期】

更新日:2026年1月7日

1月7日(水曜日)明日から3学期

春の気配

2週間の冬休みが終わり、明日から3学期が始まります。年末年始は出かけたり、お客様がいらしたり、家族の行事があったりしてあわただしく、生活リズムが整わないことが多いものです。明日明後日と2日間登校するとまた3連休となり、調整が難しいところですが、ぜひ上手に整えていってほしいと思います。3学期はわずか11週間、登校日数にすると51日しかありません。4月の進級、進学時の姿を想像して、目標をもって過ごしていくことができるよう、支援してまいります。保護者の皆さま、地域の皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

12月26日(金曜日)2学期終業式

終業式 児童代表の言葉

長かった2学期も昨日終了し、終業式を行いました。この数日間は校舎内を歩くと、どこかのクラスでお楽しみ会をしていたり、大掃除をしていたり、テストや作品を返していたりしていました。終業式では2年生の代表のみなさんが2学期に頑張ったことを紹介してくれました。600人を前に話をするのは、きっとドキドキしたことと思いますが、立派な態度でした。約2週間の冬休みに入ります。健康で、安全に過ごせますように。今学期も保護者の皆さま、地域の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。来学期も引き続きよろしくお願いいたします。良い年をお迎えください。田無警察から交通安全についてのお知らせが届いています。下に貼り付けておきますのでご覧いただき、お子様にお声掛けいただけるとありがたいです。

12月22日(月曜日)西東京市子ども条例

人権擁護委員さんによる出前授業

カレンダー原画展

今日の5時間目、西東京市子どもの権利擁護委員の皆さまをお迎えして、6年生を対象とした「西東京市子ども条例」についての出前授業がありました。市子ども条例は1989年に国際連合で定められた子どもの権利条約を基として平成30年(2018年)に施行されました。子どもの権利条約には以下の4つの柱があります。

・生きる権利(けがや病気をしたら病院等に行けること)

・育つ権利(一人一人の違いが認められ自分らしく育つこと 遊び、学び等その他の活動ができること)

・守られる権利(いじめ、虐待、貧困等の困難な状況について、まち全体で取り組まれ、その命が大切に守られること)

・参加する権利(自分の意見を自由に表明することができ、自分に関わることやまちづくり等に参加できること)

市子ども条例はこれをベースに、子どもの育ちを支える人たちの役割やその人たちへの支援、子どものために特に進めていきたい取り組み、子どもの悩み事、困りごとを相談できる仕組みを作ることなどが示されています。西東京市が最近特に力を入れているのは「子供の意見表明権」だと感じます。まちづくりにかかわる意思決定の資料として子供たちの意見を取り入れようとする姿勢が感じられるからです

東小の子どもたちは総合的な学習の時間を中心に地域の学習を展開しています。その中には防災や公共施設に関する内容もあるため、機会があれば東小の子どもたちの考えも市に伝えていきたいと思っています。

保谷庁舎で行われている野菜たっぷりカレンダー原画展に行ってきました。東小5年生の作品も展示されていました。

12月18日(木曜日)5年生 社会科見学

学芸員の方のお話を真剣に聞いています

大事なことをしっかりとメモしています。

今回は、副校長より配信いたします。

18日(木曜日)に5年生が社会科見学に行きました。

埼玉県入間市にあります「中村屋 中華まんミュージアム」「入間市博物館」の2か所を見学しました。

中華まんミュージアムを見学する目的の1つは、食べ物を作る際の工程や工夫を理解することです。

いざ、ミュージアムに到着すると、スタッフの方に礼儀正しく挨拶をし、真剣にお話を伺ったりと、高学年として立派な態度が見られました。

館内では、入り口以外での写真撮影やメモを取ることができませんでした。しかしながら、だからこそ、スタッフの方のお話をしっかりと聞き取ったり、機械の動く様子をじっくりと観察したり、映像を夢中になって観賞したりしていました。

中華まんを作る工程をあるクラスが参観中に、偶然にも中華まんの生地が2個くっついた状態で機械が運んでいる様子が見られました。その際、「あの中華まんはどうするのだろう」という疑問が自然と発生し、その中華まんの行方についてスタッフの方に質問する子がいました。また、その中華まんの行方をじっと観察している中で、検査のタイミングがあることを理解する子もいました。

このように自ら疑問をもち、インタビューしたり、観察したりして答えを見出すという素晴らしい学びができました。

そして、お待ちかねの試食タイムです。ほかほかの肉まんを一口ごとに味わいました。食べ終わった後の笑顔と大満足の表情が印象的でした。スタッフの方に丁寧にお礼の言葉を伝え、ミュージアムを後にしました。

続いて訪問したのは、中華まんミュージアムから距離にしておよそ1kmにある入間市博物館へ移動しました。

入間市は「狭山茶」の産地としても有名な地です。博物館では、お茶の歴史やお茶を栽培する土地のことなど、学芸員の方々から詳しく教えていただきました。また、自然界における食物連鎖についても話を伺い、子どもたちは熱心に話を聞き取っていました。

社会科見学を通して、改めて「本物から学ぶ」ことの素晴らしさを実感しました。今後も学校内での学びと校外学習を関連させ、子どもたちにとって充実した学びとなるようにしていきたいと思います。

12月17日(水曜日)児童集会

集会委員会のみなさんが進行役です

〇と×に分かれます

お正月飾りを作っていました

今朝は校庭で児童集会がありました。今回は集会委員会の5.6年生が考えたクリスマスにまつわる○×クイズで楽しみました。出されたクイズの答えを予想して全校の児童が〇と×の指定された場所に分かれるのです。集会委員会のみなさんが自分たちで役割分担をして、司会をする人、クイズを出す人などに分かれ、上手に進行していました。このような集会はコロナ感染症が流行する前は普通に行われていたものです。全校でじゃんけん列車をやったり、縦割りでドンじゃんけんをやったり、集会委員会以外の委員会が企画して行うこともありました。東小でも昨年度から体育館を使って行う集会は復活しましたが、校庭での集会は音楽会と同じく5年ぶりだったのではないかと思います。どの子にとっても初めての体験。さすがにぎこちなさは隠せませんでしたが、きっとたくさん練習もしたことでしょう。学校のみんなを楽しませるため子どもたちはがんばっていました。

今日は例えばこのようなクイズが出されました。答えは〇と×、どちらだと思いますか?

・サンタクロースには奥さんがいる ○か×か

・サンタクロースの服は昔から赤だった ○か×か

私は両方とも間違えてしまいました。正解はお子さんに聞いてみてください。

今日の放課後子ども教室では1〜3年生のみなさんが干支のかわいいお正月飾りを作っていました。

12月16日(火曜日)残り一週間

2年生の廊下

楽しいものがたくさんできました

書初めの練習 6年3組

3年1組

対話による美術鑑賞 4年生

4か月あった2学期も残り1週間となりました。信号待ちをしている1年生に「サンタさんからもらうもの決めたの?」と聞くと「うん!」と笑顔で答えてくれます。2年生の教室からは頻繁に掛け算九九を唱える声が聞こえてきます。廊下には毛糸や紙コップ、ペーパーの芯など様々な素材が並んでいたので何が始まるのだろうと思っていたら、様々な動くおもちゃか出来上がっていました。私もうちわをあおいだり、糸を操ったりして楽しませてもらいました。また、書き初めの学習も始まりました。1.2年生は硬筆、3年生以上は毛筆の書き初めです。書き初めの学習をしている教室は静まり返り、真剣な表情で大きな半紙に向かっていました。

12月11日(木曜日)地震に備える

手芸クラブの子たちがペットボトルのキャップでサンタまなぶんを作ってくれました

あすなろA学級のみなさんが住吉小の5年生と交流しました

8日の夜遅くに、東北地方北部から北海道南部の広範囲にわたり、強い地震がありました。私事で恐縮ですが、私の妻は八戸市に実家があり、妻はこの日ちょうど帰省しているところでした。そろそろ布団に入ろうかとスマホを確認した時、八戸市で震度6強という速報が目に入りました。遠く離れていて何もできないことはわかっていましたが、いてもたってもいられず、安否確認のメールを送り、電話をかけました。東日本大震災の時はメールは届かず、電話はかからずだったことから今回も難しいかな、と思いましたが、メールもすぐに届き、電話もつながりました。幸いけがもなく、また水道や電気、ガスなどが止まることもなかったので安心しましたが、冷蔵庫は倒れて中身は散乱し、電子レンジやオーブントースターは空を飛び、本棚や食器棚は耐震金具などをつけていたにもかかわらず多くが散乱し、割れてしまったものも多かったと聞きました。室内が片付くまでとても危険で普通に歩けないので靴を履いて片づけたそうです。3.11の経験はあるものの、揺れているときは生きた心地がしなかったと言っていました。これを読んでくださっている方の中にも今回の地震を含め、大きな地震を経験された方がおられることでしょう。被災された方、大切な人をなくされた方もおられるかもしれません。心よりお見舞い申し上げます。

東小では地震、火災、不審者対応等様々な事案に対応できるよう、月に一度必ず避難訓練を行っています。子どもたちの姿勢はとても立派で、消防署長さんにほめていただいたほどでした。地震に対する避難訓練、と言っても同じことを繰り返していてはマンネリ化してしまうので毎回発生時間などの設定を変えて実施しています。先月は人数確認をしたら数人足りない、児童が校舎内のどこかに取り残されている、という設定での訓練を行いました。あらかじめ5・6年生の児童数人に、避難訓練が始まっても○○の部屋に残っていてね、と頼んでおいた一方、教員には誰が、どこに取り残されているかを知らせませんでした。誰がいないか分かったところで二人一組になった教員が校内を探し、連れてくる、という訓練でした。10人ほどの教員が校舎内で児童を探している時も、校庭では600人近い児童が静かに待っていました。児童も教員もすべての参加者が緊張感を持った訓練でした。

大きな災害はいつ襲ってくるかわかりません。明日来るとわかっていれば大急ぎで準備しますが、10年以内に何パーセント、と言われると後回しにしてしまいがちです。それでも一定期間分の水や食料を備蓄しておく、緊急に持ち出すものをまとめておく、離れ離れの時の待ち合わせ場所を決めておく、等、今できることを準備しておくだけでも、もしもの時に役立つことでしょう。

一日が無事に終わるとほっとします。今日も平穏な一日でありますように。

12月9日(火曜日)マラソン旬間

最初は歩きます

決められた時間を自分のペースで走ります

昨日は久しぶりにインフルエンザによる欠席者数がゼロになりました。そんな中、今週からマラソン旬間が始まりました。寒くなったこの時期の体力向上と一定の早さで走り続けることの心地よさを味わうことを目標に、中休みに行っています。5・6年生は5分間、3・4年生は4分間、1・2年生は3分間、自分のペースで走ります。走る時間の前後には歩く時間も入れ、開始直後のダッシュで終わってしまわないよう、最初から最後まで一定のスピードで走り続けることを大切にしています。マラソン旬間は19日までの予定です。

12月4日(木曜日)6年生社会科見学

議事堂の廊下

衆議院本会議場

正門前で記念写真

科学技術館

館内でお弁当

シャボン玉に入る

前に立つと年齢がわかる

メモもたくさんしていました

今日は6年生のみなさんと国会議事堂と科学技術館に社会科見学に行ってきました。去年は見学者が少なくて傍聴席にも座らせていただき、ゆっくりと見学することができたのですが、今日は正門前の写真撮影の順番待ちに30分近くかかるほどの大混雑で、残念ながら傍聴席に座ることはできませんでした。それでも衆議院本会議場や天皇陛下が使われる部屋などを見学することができました。議事堂から科学技術館へ行く途中では最高裁判所や国立劇場、イギリス大使館などを車窓見学することもできました。北の丸公園にある科学技術館でお弁当を食べ、そのあとは班ごとに自由見学でした。科学技術館は私も小学生の時に見学に行った記憶のある古くからある博物館で、多くが参加体験型の展示になっているため楽しく学ぶことができる施設です。前に立つと年齢がわかるモニターでは、ほとんどの6年生は23歳から25歳くらいで、私は最も若い時で28歳でした。表情や姿勢、マスクや帽子の有無などで変わってくるのです。子どもたちは怒っていましたが、私はいい機械だと感じました。6年生にとっては恐らく小学校最後の校外学習になります。終わりかけの紅葉を楽しみながら学んでくることができました。

12月2日(火曜日)漢字検定

読書旬間が終わり、各クラスから選ばれた本の紹介カードが掲示されています

市民祭りであすなろA学級の取り組みが環境アワードの表彰を受けました

10月のことになりますが、保護者の皆さまに日本漢字能力検定協会が実施する「漢検」の団体受検準会場になった場合、受検について興味がありますか?という内容のアンケートを取らせていただきました。その結果、約200名の方からお子様を受検させたい、又は関心があるという回答をいただきました。また、会場管理のお手伝いについても多くの方から可能であるとの回答をいただきました。そこで来年8月のことにはなりますが、団体受検の準会場として申請しようと考えています。申請にあたっては東小学校施設開放運営協議会による地域生涯学習事業として位置づけ、児童だけでなく、保護者の方や地域の方も受検できるようにいたします。来年度の日程はまだ発表されていませんが、今年度は8月21日でした。わかり次第お知らせしますので興味のある方はぜひ予定に入れていただければと思います。準会場では2級までを受けることができます。今から目標を立てて勉強し始めてみるのもいいかもしれません。

11月28日(金曜日)あいさつ運動

東門

西門

昇降口

26日から今日までの3日間、代表委員会児童によるあいさつ運動を計画していました。ところが5・6年生が不在となってしまったので、急遽4年生のみなさんが最上級生としてあいさつ運動に取り組んでくれました。登校時に東門、西門、昇降口の3か所で、登校してくる下級生に元気に挨拶をしていました。また、日常的に活動している飼育委員会、図書委員会、放送委員会、給食委員会等はあすなろ学級5・6年生のみなさんが大活躍!ウサギの世話や休み時間の図書の貸し出し、給食時の放送などいろいろなところで頑張ってくれました。みんな、どうもありがとう!5・6年生が日頃いろいろなところで活躍してくれていることを改めて実感するとともに、ピンチの時に力を発揮してくれる子たちがたくさんいることにうれしくなりました。

先日このページでも紹介した4年生による文理台公園の落書き消しの活動が、西東京市の公式Xでも紹介されています。ぜひご覧ください。

11月22日(土曜日)音楽会保護者鑑賞日

3年生

1年生

2年生

4年生

5年生

6年生

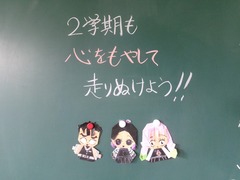

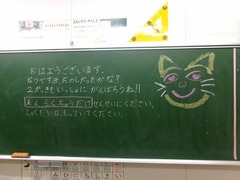

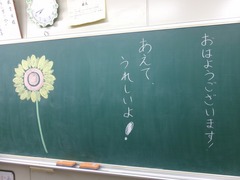

ある教室の黒板

みんながんばりました

働く5年生

あっという間に就学時検診の会場に

5年ぶりの音楽会が終わりました。たくさんの皆様のご来場、ありがとうございました。天使の歌声を心に刻むことはできたでしょうか。一心不乱に取り組む姿を目に焼き付けることはできたでしょうか。子どもたちの一生懸命な姿は、それだけで私たちの心を動かします。きっとご家庭でもたくさんの声掛けをしていただいたことでしょう。今後とも本校の教育活動にご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

お弁当の後、5年生のみなさんが重い楽器を音楽室まで上げたり、水曜日にある就学時検診の会場準備を手伝ったりしてくれました。あっという間に体育館の風景が変わってしまいました。そのすばらしい働きぶりに、最上級生になった時の姿を見るかのようでした。卒業式まであと4か月です。

11月21日(金曜日)音楽会児童鑑賞日

3年生

1年生

2年生

4年生

5年生

6年生

今日は音楽会児童鑑賞日でした。どの学年も素晴らしいハーモニーを奏でてくれました。

明日は保護者鑑賞日です。どうぞお楽しみに!

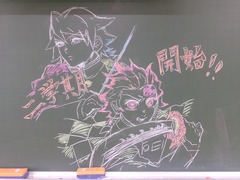

11月20日(木曜日)音楽会前日準備

リハーサル風景 5年生

6年生

会場準備の様子

明日は音楽会児童鑑賞日です。今日はリハーサルと会場準備を行いました。

11月18日(火曜日)文理台公園の落書きを消そう!

ひどい落書きの数々

白いペンキで

落書きを消していきました

消しながら「気持ちいい!」と叫んでいました

細かいところまで丁寧に塗りつぶしています

すっかりきれいになりました

どうもありがとう!

今年度、東小学校ではすべての学年でSDGsにかかわる学習を行っています。4年生は身近な遊び場になっている文理台公園に多くのごみが落ちていることや心無い落書きがたくさん書かれていることから、誰もが気持ちよく過ごせる公園にしようと公園の美化に取り組んでいます。先日も4年生のみなさんが文理台公園のごみ拾いを行いました。子どもたちに聞いてみるとわずか30分ほどで10kgものごみが集まったそうです。今日は4年1組とあすなろB学級のみなさんがごみ拾いをするとともに、西東京市みどり公園課の協力を得て、落書きをペンキできれいにする活動に取り組みました。子どもたちは自分たちの具体的な行動が地域の力になっていることにやりがいや喜びを感じていました。きっと大人になっても、小学生のころこういう活動をしたことはずっと心に残り続けることでしょう。地域を大切に思い、住みよい街づくりに貢献する取り組みが、地域を変えていく力になるといいなと思っています。文理台公園に行くことがありましたら、ぜひ上まで登ってみてください。きれいになったところを見ていただけると思います。

11月17日(月曜日)農のアカデミー

大根の収穫に行きました

持ち帰るのが一仕事

今年度3年生は西東京市産業振興課が主催する農のアカデミーに参加しています。これは、地元の農家さんが指導者となり、農の体験学習を展開しているものです。今日は3年生のみなさんがダイコンの収穫に行ってきました。9月に種を植え、10月に間引きをしたダイコンの収穫です。今回も畑を貸してくださった農家さんがある北町まで歩いて行ってきました。水やりや雑草取りなど日頃のお世話は指導してくださる農家さんやボランティアのみなさんが行ってくださいました。いいとこどりのような感じもしますが、ゴマ粒のような種だったダイコンが2か月でここまで大きくなる、ということを体験的に学ぶことができました。子どもたちはまず大根を抜くだけで大仕事。上にまっすぐに抜かないと折れてしまうので、気を付けながらも力いっぱい抜いていました。次にこれを学校まで持ち帰るのが二つ目の大仕事。ザックに入れて背負っていく子、だっこしていく子など様々でした。三つ目の大仕事は家に持ち帰ることかもしれません。子どもたちは「おでんにする」とか「お味噌汁にする」など楽しみを口にしながら帰路についていました。

11月13日(木曜日)3年生社会科見学

下野谷遺跡

たて穴式住居の中で

東久留米卸売市場

マグロの解体を見せてくださいました

たくさんメモしています

小金井公園でお弁当

たてもの園は班行動でまわりました

江戸時代の農家

銭湯のお風呂にも入ってみました

高橋是清邸

今日は3年生のみなさんと下野谷遺跡、東久留米卸売市場、江戸東京たてもの園に社会科見学に行ってきました。3年生のみなさんはバスに乗ってどこかへ出かけるのは初めてでした。初めての時はあらかじめ座席を決めておいてもどこへ座ったらいいのかわからず、ドタバタとするのですが、初めてとは思えないスムーズさで上手に乗ることができました。下野谷遺跡では西東京市地域学習推進課の学芸員さんがクラスごとに復元された竪穴式住居等の説明をしてくださいました。次に向かった市場でも職員のみなさんが丁寧に案内をしてくださいました。特に、マグロを解体する様子を子どもたちが到着する時間に合わせて見せてくださる配慮は大変ありがたかったです。私はプライベートでも買い物に行きたくなりました。最後に向かった江戸東京たてもの園は、帰校する時間の関係で1時間ほどしか見学できず、ちょっと急ぎ足になってしまったのですが、江戸時代から明治、大正、昭和初期の建築物に触れ、今とはずいぶんと異なる建物の様子や生活様式に驚いているようでした。3か所を回って驚いたのはどこへ行っても一生懸命にメモを取り、学ぼうとする姿勢でした。多くの子がしおりのメモ欄だけでは足りず、文字で埋め尽くされている子が続出していました。感心することしきりの3年生でした。3年生は週明けに2か月前に種まきをした大根の収穫に行く予定です。

11月11日(火曜日)ベルマークで

卒業証書を入れるお盆が届きました

保護者の会の組織の中にはベルマークを担当する方がおられます。先日これまでに集まったものを使って購入の検討をしたいという相談をいただきました。伺ってみると今年度だけで4625点、これまでの5年間で65923点も集まったのだそうです。そこでいろいろと考えた結果、この一部を使わせていただいて卒業証書を入れるお盆をお願いすることにしました。毎年卒業式で使うものなのですが、古くなって塗りが剥げてきていたのです。そのお盆が今日届きました。3月25日の卒業式で使わせていただきます。ベルマークを集めてくださった皆様、ありがとうございます。ベルマークを集める箱は階段の踊り場に設置しています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

11月10日(月曜日)マンホールトイレ

校庭でマンホールトイレの工事が行われています

土の中の様子を見られるのは珍しいのです

体育館での練習も始まりました

朝は各教室から歌声が聞こえてきます

大きな地震などの災害が発生した時、東小学校に避難所が開設されることになっています。これに備え、校庭でマンホールトイレの工事が行われました。下水道に直結する仮設トイレの設置場所となります。大きな穴を掘削した時は普段は見ることのできない校庭の地層の様子を見ることができました。ローム層や礫層などがはっきりとわかり、理科の学習にも役立ちました。工事はほぼ終了し、間もなく柵も撤去される予定です。音楽会も来週末となりました。体育館練習も始まり、音楽の時間だけでなく、朝の会の時間や休み時間にもあちらこちらから歌声や楽器の音が聞こえてきます。

11月7日(金曜日)4年生遠足

飯能の市街地を抜けて

天覧山へ

頂上からは素敵な景色を眺めました

頂上で記念撮影

山を下りたら

公園でお弁当

紅葉の飯能河原を歩いて

駅に向かいました

車内での態度をほめていただきました

昨日は4年生のみなさんと飯能にある天覧山に遠足に行ってきました。4年生のみなさんもこれまで電車を使ってどこかへ行くという経験がなかったので今回が初めてのことでした。これで今年度、2年生以上のすべての学年が電車を使った校外学習をすることができたことになります。駅や車内でのマナーについては事前に各クラスで学習しただけあってすばらしい態度で、ほかのお客さんからほめていただくほどでした。私のこれまでの経験でもトップクラスのすばらしさでした。

保谷から飯能まで、約50分間揺られた後、飯能の市街地を抜け、天覧山へ。わずか15分ほどで登れてしまう山ですが、車内とは違い山の中では元気いっぱい! 歌いながら登る子たちもいれば、展望のすばらしい頂上では「ヤッホー!」の声が響き渡っていました。頂上で記念写真を撮影した後は飯能市中央公園でお弁当。食べ終わった子は遊具で遊んだり、おやつを食べたりして、楽しい時間を過ごすことができました。帰りは紅葉の飯能河原を通って駅に向かいました。帰りの電車の中はまた打って変わって静まり返り、しっかりマナーを守って過ごすことができました。場所によってしっかりと切り替えることのできる子どもたち。ちょっと気が早いですが最上級生になった時の姿が浮かんでくるようでした。毎週のようにどこかの学年と出かけている私ですが、来週は3年生のみなさんと借り上げバスで社会科見学に行く予定です。音楽会が2週間後に近づいてきています。市内の小中学校ではインフルエンザによる学級閉鎖、学年閉鎖が多く出ているようです。どうぞ健康管理にご留意ください。

11月4日(火曜日)3連休に

文理台公園で

花壇の植え替えがありました

スタート地点の田無4中

多摩湖自転車歩行者道を行きます

ゴール地点の狭山公園

屋敷林が保存されています

藍染めに使われていた道具

この3連休は様々な催しが行われました。一つ目は1日にあった文理台公園での花壇整備。育成会と文理台公園グループのみなさん、そしてたくさんの子どもたちや保護者のみなさんが丁寧に植え替えをしておられました。

二つ目は3日にあった田無4中から都立狭山公園までを歩く「西東京市歩け歩けの会」午後から北風が強くなってきたものの、午前中は気持ちよく歩くことができました。東小から参加のみなさんも頑張って歩いていました。辻々では市内の中学生が誘導のボランティアをしており、ゴール地点では東小の児童もお手伝いをしていました。

三つめは下保谷4丁目特別緑地保全地区で行われた「保谷のアイ」。先週3年生が藍染めでお世話になりましたが、東小に来てくださった方がこの会場でも藍染めの講師をされていました。東小の子もたくさん来場していたそうです。

今週末は西東京市民祭り。いこいの森公園に設置されるメインステージでは環境アワードの表彰が行われます。東小からはあすなろA学級の取り組みが表彰される予定です。

10月31日(金曜日)その2 藍染め

地域の方にご協力いただきました

藍染め液で布を煮込んでいきます

上手にできました!

今日は3年生のみなさんが藍染めの体験学習をしていました。3年生は総合的な学習の時間に東小周辺の自然や歴史、文化について学んでいます。藍染めはこの地域に江戸時代から行われていた基幹産業の一つで、古くからこの地域にお住いのご家庭には藍染めにかかわる資料が残されているところもあるそうです。今回の体験学習もそのような歴史を持つ方のご協力をいただいて実現することができました。子どもたちは思い思いの図柄を準備しながら昔ながらの藍染めを体験していました。11月3日には保谷駅北口から歩いて5分ほどのところにある下保谷4丁目特別緑地保全地区で「下保谷の自然と文化を記録する会」「高橋家屋敷林保存会」「西東京市地域学習推進課」が主催する「保谷のアイ」と題した催しが開かれます。藍染め体験やむかし遊び、野草園や古民家の見学などもできるようです。またこの日は田無4中から多摩湖までの約10kmを歩く「西東京市歩け歩けの会」も開かれます。天気もよさそうですので、ご都合がよろしければ参加されてみてはいかがでしょうか。

10月31日(金曜日)あすなろ遠足

森林公園にやってきました

木の実を集めました

集めた木の実を使って

お弁当タイム

芝生の広場でグループごとに遊びました

昨日はあすなろ学級のみなさんと東松山にある国営武蔵丘陵森林公園にバスで遠足に行ってきました。森林公園は南北に4km、東西に3km近くある広大な面積をもつ公園です。とても全部は回っていられないので、ピンポイントで、芝生の広場で遊んだり、スタッフの方の指導の下、木の実を使ったクラフトづくりに取り組んだりしました。1年生から6年生まで、A学級の子とB学級の子を合わせた班を作り、班ごとに遊びを楽しむこともできました。あすなろのすべての学年が、AB一緒にどこかに行くということはこれまでなかったことなので、交流がさらに深まったと感じています。高学年のみなさんは小さい子たちのこともよく見てくれていました。今年度のあすなろ学級は通常級との交流学習も日常的に行っています。昨年度の学習発表会はあすなろ学級だけで一つのプログラムを準備しましたが、今年度の音楽会は通常級の児童と一緒に練習し、学年ごとに一つの音楽を創り上げることにしています。

10月29日(水曜日)長縄旬間

10月20日から31日まで、体育の時間や中休みなどにクラス単位で長縄に取り組む活動を行っています。いつもは思い思いに休み時間を過ごしている子どもたちですがこの期間だけはみんなで長縄に挑戦。低学年の学級には上級生が入って縄を回すのを手伝ってくれています。どのクラスもとべる回数がぐんぐん伸びてきています。

10月28日(火曜日)笑顔と学びの体験活動プロジェクト

10月17日(金曜日)に体育館でThe Voices of Japan による合唱コンサートがありました。これは東京都が主催する「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」の一環で、子どもたちに様々な体験活動を提供しようという事業の一つでした。今年は5年ぶりに音楽会が開催されることもあり、音楽への興味関心を高め、音楽会への動機づけの意味も込めてプロの音楽家に来ていただきました。The Voices of Japanは浜崎あゆみさん、中村あゆみさんらのライブでコーラスを務めたこともあるゴスペルグループで、この日はゴスペル曲に加え、ポップス、ディズニー音楽、合唱曲、そして東小の校歌も歌ってくださいました。中にはMrs. GREEN APPLEのヒット曲もあり、子どもたちは大喜びでした。

音楽会まであと3週間あまりとなり、教室のあちらこちらから歌声や様々な楽器の音が聞こえてきます。コロナ感染症の影響で合唱やリコーダー演奏を始め、音楽の学習が大きく制限され、音楽を奏でることのできない日々が続きました。その失われた時間、できなかった学習を取り返すべく、子どもたちは張り切って音楽づくりに取り組んでいます。4年生や5年生の児童にとっては小学校生活最初で最後の音楽会になるかもしれません。学年のみんなで一つのものを作り出す喜びを感じることができるよう音楽会当日までの日々を大切にしていきたいと思います。

10月27日(月曜日)1年生遠足

だるまさんがころんだ

平均台でどんじゃんけん

たくさんの遊具で

楽しみました

お弁当のころに雲行きが怪しくなり

キンモクセイの下で雨宿り

24日の金曜日、1年生のみなさんと東伏見公園まで歩いて遠足に行ってきました。昨年度までは1・3・5年生は東伏見公園へ、2・4・6年生はいこいの森公園へ全校遠足を行っていたので、1年生だけで東伏見公園まで行くのは初めてでした。途中で疲れてしまうのではないかと心配していたのですが予定よりも早く到着しました。去年は入学したばかりの4月末で、しかもかなり暑い日だったから、行くだけで疲れていた記憶があるのですが、この時期だとずいぶん変わるのだなと感じました。到着して早速遊具で遊ぶクラスと広場で遊ぶクラスに分かれ、時間を決めてローテーションしました。どのクラスも広い公園を走り回り、楽しく遊ぶことができました。このころはまだ青空で、太陽も見えていたのですが、お弁当を食べるころにはすっかり曇ってしまいました。恐る恐る天気予報を調べてみるとなんともうすぐ降り出すとの予報。今日は一日晴れじゃなかったの?と思っていたのに・・・。そしてお弁当を食べ終わるころ、ポツポツと雨が降り始めてしまいました。午後はクラス遊びを予定していましたが予定を変更し、学校に戻ることにしました。さすがに帰り道は疲れが見え始めた子もいましたが、皆元気に戻ることができました。1年生のみなさんにはお弁当をつくってくれた人に「ありがとう」を伝えることを宿題に出したのですが、できたかな?

10月21日(火曜日)移動教室3日目

体育館で行われた朝の集い

がんばって掃除しました

退所式

勾玉づくり かみつけの里で

製作途中の勾玉

古墳見学

5年2組の黒板

移動教室最終日。この日は朝から雨。結局3日間を通して赤城の山を見ることはできませんでした。朝の集いを体育館で行い、朝食を済ませた後は皆で部屋や廊下を掃除して退所点検に臨みました。担任の、「君たちの力を信じて任せるから」の言葉に応え、点検は一発合格! 退所式でも施設の方からお褒めの言葉をいただきました。青少年交流の家を後にしてバスは一路かみつけの里へ。雨の合間を縫って古墳の見学をしたり、クラス写真を撮ったり、勾玉づくりに挑戦したりしました。そして午後4時過ぎには東小へ。天気の関係で山登りだけはできませんでしたが、そのほかは計画していたもののほとんどを実施することができました。協力し、支えあいながら過ごすことのできた3日間でした。卒業まであと半年、すばらしい仲間とともに一日一日を大切に過ごしてほしいと思っています。サポートしてくださったご家族の皆様、ありがとうございました。学校に帰ると5年2組の黒板には引率で3日間留守にしていた担任を待つ「おかえりなさい」の文字が書かれていました。留守中、5年生のみなさんは東小の最上級生として頑張ってくれていたことでしょう。

10月20日(月曜日)移動教室2日目

朝の集いでラジオ体操

食堂はバイキング形式です

卒業アルバムで使う学年写真も撮りました

カレー作り 食材の準備をするみなさん

薪をくべて火を管理します

食卓の準備

おいしくいただきました

片づけは鍋との闘い

キャンプファイヤー

移動教室二日目。この宿舎では毎朝7時から宿泊者全員が集まって「朝の集い」が行われます。この日は一緒に泊まった中原小、栄小のみなさんと西東京の3校がそろって朝の集いに臨みました。東小の二人が司会を担当してくれました。朝食の後は野外でのカレー作り。薪に火をつけ、かまどの管理をする子と、野菜を切ったり米をといだりする子に分かれ、協力しながら取り組みました。私はこれまで何度も水の入れすぎによるスープカレーを味わってきましたが、この日はどのグループも上手に作り上げることができました。実はこのカレー作りは作る事よりも鍋磨きを中心とした片づけの方が大変なのですが、すす落としやかまどの片付けなど最後まで皆がんばっていました。午後は宿舎の森を使ってのアドベンチャーラリーを行いました。森の中のポイントで教員が子どもたちを待ち、地図を持った子どもたちが班でポイントを時間内に巡るというものでした。私はシカの足跡やモグラ塚のある場所を選び、森の中で待っていました。夕食の後はお待ちかねのキャンプファイヤー。森の中の営火場で思い切り歌い、踊り、楽しむことができました。そしてもともと二日目の夜に予定していたナイトハイクも行うことができました。班に一つ懐中電灯を持ち、100人が一列になってゆっくりと森の中を進んでいきます。時には立ち止まり、電気を消して、話し声もすべてなくして、昼間に歩き回った森が、夜になると一変し、漆黒の闇になることを経験することができました。そのあとは部屋に戻って入浴タイム。二日目の夜はみんな朝から夜まで頑張りぬいたこともあって、昨夜よりも早く寝静まっていました。

10月18日(土曜日)移動教室1日目

魚のつかみ取り

炭で焼いていただきました

覚満淵は霧の中でした

宿舎での入所式

室内レクも大盛り上がり

就寝前の班長会議

10月15日から17日までの二泊三日、6年生のみなさんと群馬県にある国立赤城青少年交流の家を拠点に移動教室に行ってきました。今回はその1日目の様子をお伝えします。

天気予報では秋雨前線の影響で残念ながら3日間とも曇りか雨の予報。出発時も晴れ間は見られませんでした。それでも元気に出発し、赤城へ向かいました。まずは昼食となるヤマメのつかみ取りに挑戦。湧き水の冷たさとともに、初めて「生きている魚をつかむ」子もいて歓声が上がりました。炭火で焼いてもらったヤマメをいただいた後、地蔵岳の登山口へ。しかし車中から雨が降り出し、登山口に着いたときは雨の降る霧の中でした。気温も8度と低いことから登山は中止し。覚満淵の15分程度の散策に切り替え、傘をさして池のほとりを歩きました。その後は一路宿舎へ。夜はキャンプファイヤーを予定していましたが雨のため室内でのレクに変更しました。各クラスのレク係さんが用意してくれた楽しいプログラムであっという間に時間は過ぎていきました。キャンプファイヤーが次の日にできることを期待しながら1日目は終わりました。次回のこのページでは二日目の様子をお伝えします。

10月10日(金曜日)避難訓練 煙体験

煙体験をする児童

今回は副校長よりお伝えします。

本日3校時、2・4・6年生が消防署の方のご協力を得て煙体験を行いました。簡易的に設置されたテント内に、健康面に害のない安全な煙が充満しました。そのテントの中を、背を低くしながら通り抜ける体験に取り組みました。テントの幅はわずか2〜3m程。しかしながら、入った子がなかなか出てきません。その理由は、煙で視界が遮られてしまったからです。「真っ白で見えなかった」という声が、子どもたちが出てくる度に聞こえてきました。わずかな距離でさえも移動に困難が生じてしまいます。今回の体験を、万が一の非常時に備えて覚えておいてほしいと思います。

10月8日(水曜日)研究授業その2

1年3組の教室で行いました

ウサギの観察

授業後の協議会

昨日は1年3組とあすなろB学級1年生のみなさんとの合同で生活科の研究授業を行いました。学校では今、ウサギ、カメ、キンギョなどの生き物を飼育していますが、これらの飼育動物を観察したりお世話したりすることを通して、いきものへの関心を深めるとともに、大切にしていこうという内容の授業でした。子どもたちの生き物を大切にしようとする素直で純粋な気持ちを聞いて、心が洗われる思いのする時間でした。

10月6日(月曜日)全校朝会

移動教室の話をする6年生代表のみなさん

今日は久しぶりに全校朝会を校庭で行いました。これまでは暑さが心配で体育館で行っていたのです。10月になり、今年度も半分が終わり後半に入ったので、今日はどの学年の子も次の学年に進級することを意識して、日々を過ごしてほしいという話をしました。また、来週火曜日に移動教室に出発する6年生の代表がその決意を話すとともに、下級生に向けてのメッセージを伝えました。例年よりもインフルエンザの流行が早く始まっているようです。罹患することなく、元気に出発できることを祈るばかりです。

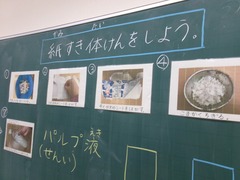

10月3日(金曜日)紙を作ろう

牛乳パックからすいた紙

ケナフを育てています

楮(こうぞ)の苗

あすなろA学級のみなさんはSDGsの視点から紙を自分たちで作ることができないかに挑戦しています。1学期は牛乳パックを原料に紙すきを行いました。校舎南側の畑にケナフを植えるとともに、夏季休業中には担任が楮(こうぞ)の苗を入手して裏庭の一角に植樹しました。実際にケナフや楮の繊維を使って紙をすく体験を行い、植物が紙になるまでの過程を学ぶとともに、紙を大切にする心を育てていきたいと考えています。

10月2日(木曜日)研究授業

4年1組で研究授業を行いました

全教員が参観しています

授業後の協議会 教員の学習会です

9月30日の火曜日は4年1組で総合的な学習の時間の研究授業を行いました。研究授業とは一言でいえば教員の授業力向上のための学習会です。意図をもって準備された一つの授業を参観し、成果や課題を協議するのが主となります。この日は他のすべての学年、学級は給食後に下校して、4年1組だけ5時間目がありました。今年度東小では、「社会を取り巻く問題を自分事としてとらえ、よりよい解決方法を考えて行動できる子 〜SDGsを手がかりにして」という研究テーマを設定し、すべての学級でSDGsを意識した授業づくりを進めています。この日は自分たちの生活と社会の課題がつながっていることに気づき、SDGsのゴール目標について実現可能な、自分たちにできることを考えていく学習でした。SDGsは今や私たちの生活の中に位置付き、これからの社会を生きていく中で大切な指標となっています。授業には大学の先生を講師として迎え、すべての教員が授業を参観し、授業後には教員同士の協議や講師の先生による講演会を通して学びを深めました。

次の研究授業は来週10月7日に、1年3組とあすなろB学級の1年生が同じ教室で学習する授業で行う予定です。

9月26日(金曜日)東っ子まつり

昨日と今日の二日間、東っ子祭りが行われました。昨日は6年生が準備したお店に4年生が2年生をエスコートしながら巡り、今日は5年生が準備したお店を3年生が1年生と一緒に楽しみました。お店は、的あてやボーリング、腕相撲に磁石の魚釣りなど様々です。5・6年生は下級生に喜んでもらえるように考え、協力して準備する力が求められるし、3・4年生は下級生を連れていく力が求められます。それと同時に、上級生になったらこれをやるんだ、こんなことができる、こうならなくっちゃ、といったいろいろな思いを育む場にもなっていることでしょう。どの学年の子もその学年なりの充実感や達成感、満足感を味わうことができる、そんな東っ子まつりでした。人気がすごくて時間切れになってしまったものの他は私もすべてのお店を回り、楽しませてもらいました。

秋の交通安全運動に合わせ、一昨日より学区内の7ヵ所で登校時の見守り活動を保護者の皆さまが行ってくださっています。朝の一番忙しい時間に、ありがとうございます。

9月25日(木曜日)農のアカデミー

天神社そばの畑まで歩いていきました

がんばって植えています

ダイコンの種

土曜日の学校公開にはたくさんの方に来校いただきました。ありがとうございました。今日は3年生のみなさんが下保谷にある畑でダイコンの種まきをしました。これは西東京市産業振興課が主体となって地域の農家さんの協力を得ながら農業の体験学習をするというものです。ダイコンの種なんて初めて見る子どもたち。まさかあの大きなダイコンの種がゴマ粒みたいに小さいなんて思ってもいなかったようで、手のひらに置いた小さな種を大事そうに見つめていました。土に触り、食べ物を育てるという体験はきっと心に残り続けることでしょう。11月には大きくなったダイコンを収穫に行く予定です。

セーフティ教室1・2年生

5・6年生

3・4年生

9月19日(金曜日) 4年理科見学

今回は副校長よりお伝えします。昨日は、4年生が理科見学として多摩六都科学館へ出かけました。科学館に到着すると、まずは「チャレンジの部屋」「からだの部屋」「しくみの部屋」「自然の部屋」「地球の部屋」の5つの部屋にある展示をグループごとに見学したり、体験をしたりしました。夢中になって取り組む中で、驚きがあり、感動があり、新たな発見が生まれたりと、科学に対する好奇心をますます高めていました。子どもたちの中には、しおりのメモ欄に、気付いたことや疑問に感じたことを記録している子もいました。次に、イベントホールに移動して学習プログラム「空気の性質を確かめよう!」を受講しました。これは、館内のスタッフの方による実験教室です。目には見えず、手で触れる実感をもつこともできない空気ですが、性質を知るとおもしろいことがたくさんありました。ビニール袋に空気を「集める」ことで、その袋の上に座ることもできれば、風船のようなゴムを破る力にもなることを確かめました(大きな風船がだんだんと膨らんでいく様子を見て、いつ割れるのかと、多くの子が冷や冷やしていましたが、割れずに済み、ほっとしていた様子が印象的でした)。空気を「引く」ことで、調理器具のボウルが、机から離れなくなる実験では、代表の子3人の力を合わせてもびくとも動かず、あまりの強力さに驚きの声が聞こえました。大人の力をもってしても動くことはなく、空気が無くなるとすごい吸着力であることを理解しました。他にも大型の空気砲が登場し、空気はドーナツ状に移動する様子を見ることができるなど、楽しく学ぶことのできる時間でした。おうちの方に用意していただいたお弁当を、おいしくいただいたあとは、東京都で最も大きなプラネタリウムで、東小の空で見える星座や月の動きなどを確認したり、月旅行を映像で疑似体験したりすることができました。実は、今回の見学では、副校長から子どもたちにミッションを伝えていました。それは、今日の見学の中で、「なぜだろう・調べたいな」と思うことを1つは見つけようというものです。ぜひ、今回の体験を通して得た疑問を、時間のあるときにご家庭などで調べたり、実験したりして学びを深めたり、広げたりしてほしいと思います。

「自然の部屋」で魚の生息を知りました

地震のメカニズムを学んでいます

巨大空気砲の威力を確かめます

9月18日(木曜日) 2年町たんけん 3年スーパーマーケット見学

2年生 たくさんの方にお世話になりました

公民館で

3年生 ヨークフーズで

店長さん自ら、いろいろと教えてくださいました

タイトルには書いていないのですが、今日は2年生、3年生に加え、4年生が理科見学で多摩六都科学館に出かけるというあわただしい日でした。科学館は副校長に同行してもらい、私は2年生、3年生と一緒に過ごしました。まずは2年生。2年生は生活科の学習「町たんけん」で学区内にあるお店や公共機関に出かけ、仕事の内容や工夫について取材し、地域で頑張っている方々のことを理解するとともに働くということがどういうことなのかを学ぶ機会としています。今日は2年生のみなさんが20グループに分かれ、それぞれ違った場所へ出かけました。教職員だけでは引率がとても間に合わないため保護者の方にも協力いただきました。お忙しい中、ありがとうございました。私は保谷駅前にある公民館へ5人の子どもたちとともに行ってきました。公民館では館長さんが公民館とはどういうところなのかをお話ししながら、丁寧に子どもたち一人一人に対応してくださいました。きっとどの場所でも同じように対応してくださったことでしょう。お世話になったみなさま、ありがとうございました。

続いて3年生。3年生は社会科で「まちの人々のしごと」について学習しています。その一環で学校のすぐそばにあるヨークフーズに出かけてきました。ヨークフーズでは店長さん自らお店の工夫について教えてくださるとともに、バックヤードまで案内してくださいました。子どもたちは品物が搬入され、店頭に並ぶまでの仕組みについてたくさん記録していました。グループに分かれて店内を回る時間もあったのですが、すべての店員さんが難しい質問にも丁寧に、優しく答えてくださっていました。ヨークフーズの皆様ありがとうございました。次回のこのページでは、副校長より4年生の様子について伝えてもらいます。

9月16日(火曜日)国立競技場へ

国立競技場に行ってきました

観客席でお弁当

室内練習場で、本物のアスリートから

走り方や跳び方を教えていただきました

外へ出て、トラックで走ります

全力疾走

本物の計測器でタイムを計りました

電光掲示板には東小の文字が!

最後にみんなで記念写真

今日は5年生のみなさんと国立競技場へ行ってきました。国立競技場と言えば今、まさに世界陸上が行われている、数々のドラマが生まれているあの場所です。そして、ただ行ってきただけではありません。室内練習場やフィールドのトラックを利用して、これまでのオリンピックや世界陸上で日本代表として参加した方々から直接走り方やとび方の指導を受けることができたのです。この募集が東京都から来たのは今年の2月上旬。見た瞬間東小の子たちを連れていきたいと思ったことを覚えています。対象は4年生以上だったのですが、現4年生と6年生は劇団四季に申し込んでいたことと、現6年生は昨年度FC東京の選手との交流を経験できたことから、迷いなく新5年生で申し込もうと、すぐに準備を始めました。当選通知が来たのは5月も半ばになってからのことでしたが、往復のバスも都が手配してくださり、何より子どもたちには国立競技場のフィールドに立てるというプレゼントをすることができました。国立競技場は陸上競技はもちろん、サッカーやラグビーなど様々なスポーツが行われている場所です。スポーツへの興味関心を高めてほしいと同時に、今日の経験を自分自身のこれからに生かしていってほしいと思っています。

9月12日(金曜日)自然災害の中での下校

昨日はちょうど下校時に雷雨となったため、児童を校舎内に待機させ、小康状態になったのを確認して下校させる対応を取りました。お迎えや見守りをありがとうござました。西東京市の浸水ハザードマップを見ると、かえで通りに沿って最大で1メートルの浸水が予測されています。昨日も所によってくるぶしの上まで水が溜まっている箇所が見受けられました。東小からかえで通りを通って保谷駅方面に向かう道や天神山交差点付近を通学路にしているご家庭の方は、もしもの時のう回路を考えておく必要があると感じました。また、市内小学校の情報では発信したメールが届くのにかなりの時間を要したものがあり、リアルタイムで情報を周知できなかったということがあったそうです。東日本大震災の時も同じことがあり、受信するのに数時間を要した記憶があります。あの頃よりはずっと電波事情はよくなっていると思いますが、もしも大きな地震が発生して学校から何の連絡がこなくても、学校ではとにかく安全第一の対応をとっています。お子さんが帰宅していない、ということもあるかもしれませんが、そのような時はぜひ学校まで迎えにお越しください。

写真左 児童集会の様子 集会委員のみなさんが楽しい企画を考えてくれました

写真右 給食の時間、保健委員のみなさんが季節の変わり目の健康管理について放送しています。

9月9日(火曜日)本町小のみなさんと

本町小の体育館で

今日はあすなろA学級2年生のみなさんと本町小にでかけてきました。東小のあすなろ学級は来年度から少しずつ住吉小学校と本町小学校に移転していきます。7月には住吉小学校で3年生同士の交流をしましたが、今日は本町小で2年生同士の交流でした。交流会には柳沢小A学級のみなさんも加わり、仲良くビンゴゲームなどで楽しむことができました。2年生のみなさんは今週金曜日に、今度は住吉小に行く予定です。

9月8日(月曜日)皆既月食

ビオトープを観察する2年生

週はじめの深夜の出来事だから、もしも目が覚めたら見てみよう、という程度で考えていたのですが、妙に目が冴えてしまい、すっかり見入ってしまった皆既月食でした。おかげで今日はちょっと寝不足でした。もしかしたら月食なんてどうでもいいことなのかもしれないけれど、こういう雄大な景色の中に身を置いてみると、自分が宇宙の中で暮らしていることを感じ、日頃考えたり悩んだりしていることがたいしたことではないような気さえしてきます。来年の3月3日に、今度は8時から9時ころに見られるそうなので、お子さんと空を眺めてみてはいかがでしょうか。ちなみに日本でみられる皆既日食は2035年の9月2日だそうです。10年後、と気の長い話ですが、日時や見られる場所まで正確にわかることがすごいなあ、と感心してしまいます。昨夜は月を見た後、ふと東の空を見てみるとオリオン座を中心に冬の星座たちが輝いていました。まだまだ暑い日が続いていますが、季節は着実に進んでいることを感じました。南の国へ渡っていくツバメたちもそろそろ準備体操をし始めていることでしょう。

9月3日(水曜日)学期はじめの様子

碧山森近くの畑で

枝豆の収穫体験をさせていただきました

オンラインドリルの様子 2年2組

5年2組

3年3組

登校時、学校周辺の横断歩道で見守りをしていると多くの児童が挨拶をしてくれます。中には遠くから手を振ってくれたり、大きな声で挨拶してくれたりする子もいます。けれどもどことなく体が重く、疲れたような子もいるようです。この暑さも一因であることは間違いありませんが、まだ学校生活のリズムに慣れていないこともあるかもしれません。スタートアップ期間でもある今週は緩やかに学習をスタートさせながら、毎日のリズムをつかむことを重点に進めています。どうぞご家庭でも「早寝早起き朝ごはん」でよろしくお願いいたします。

昨日は1時間目のまだ涼しいうちに、3年生のみなさんが学校近くの畑で枝豆の収穫体験をさせていただきました。また放課後にはあすなろ学級をのぞく2年生以上のみなさんが自宅から、タブレットを使ったオンライン授業の練習「オンラインドリル」に取り組みました。コロナ感染症が流行した時にオンラインでの授業が行われたことがあるのですが、今後同じようなことになった時に備えての練習です。どのクラスでも声と映像のやり取りができているかを確認しながら、クイズを出したり簡単なゲームをしたりして楽しんでいました。あすなろ学級のみなさんはオンラインドリルの練習を教室で行うことにしています。

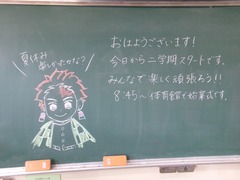

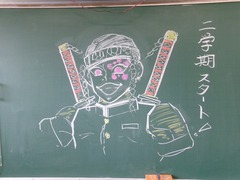

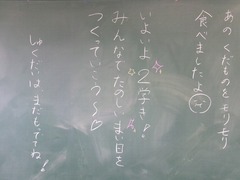

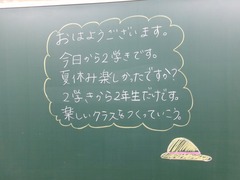

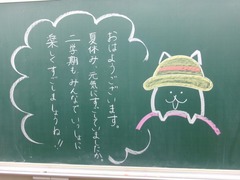

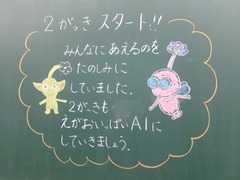

9月1日(月曜日)2学期始業式

登校前の教室を

のぞいてみると

担任から子どもたちへの

たくさんのメッセージが

書かれていました

始業式 児童代表の言葉

子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。やっぱり学校はこうでないと。

始業式では5年生の児童代表のみなさんが2学期の抱負を立派に話してくれました。各教室では夏休み中の話に花が咲くとともに、2学期の係決めや席替えなどクラスづくりが進められていました。明日からは給食が始まります。また、3年生のみなさんが近くの農家へ枝豆の収穫体験に出かけます。今学期も体験学習を大切に、そこから感じられるものを大切に学習を進めてまいります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ