10月の献立(給食写真)

更新日:2025年10月28日

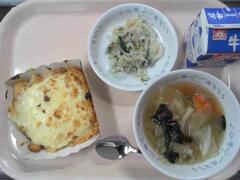

10月28日(火曜日)

・わかめご飯

・長芋豆腐おろしハンバーグ

・ゆかりあえ

・いなか汁

・牛乳

長芋入り豆腐おろしハンバーグは、鶏ひき肉に細かく刻んだ長芋やとうふをいれて作りました。大根おろしといっしょに食べてくださいね。お箸で一口サイズに切ってから食べると上手にたべられます。

長芋は、お芋の仲間ですが生でも食べられる珍しい芋です。じゃがいもやさつまいもなどは、加熱しないと食べられませんが、長芋は食べられます。すりおろしたものは「とろろ」と呼びます。涼しい地域で育つので、北海道と青森県の収穫量が多いですす。

10月27日(月曜日)

・さんまのかば焼き丼

・キャベツのうめおかかあえ

・秋色汁

・牛乳

今日は秋が旬のサンマです。秋のサンマは脂がのっていて美味しいです。サンマは、細長くおなか側が青白く光っている姿が刀に似ています。サンマをで書くと、秋に刀に魚と書きます。近年、サンマのとれる量が減ってきています。原因のひとつが地球温暖化です。日本の近くの海の温度が高くなってしまったため、サンマが日本に近寄らなくなってしまいました。魚はちょっと苦手・・・という人も、今日はチャレンジしてみましょう。

10月24日(金曜日)

・きのこの和風スパゲッティ

・豆とひじきのサラダ

・パンプキンスフレ

・牛乳

10月31日は、ハロウィンです。ハロウィンは日本のお盆にあたるのキリスト教の行事です。秋の収穫を祝い、亡くなった人をしのび、悪霊を追い払うヨーロッパのお祭りでした。

ハロウィンのモチーフになっているかぼちゃの「ジャック・オー・ランタン」は、おばけかぼちゃのランタンです。この明かりを頼りに良い精霊がやってきて、悪い悪霊は逃げていくと言われています。玄関や窓辺にランタンを灯して、ハロウィンを迎えます。

かぼちゃは夏野菜ですが、皮をむかなければ、長く保存できる野菜です。デザートは、ハロウィンにちなんで「パンプキンスフレ」です。紙カップは、きれいに片付けましょう!

10月23日(木曜日)

・ハヤシライス

・わかめときゅうりの酢の物

・みかん

・牛乳

だんだんと涼しくなってきましたね、いよいよみかんの美味しい季節です。秋から冬にかけて、みかんがたくさん出回ります。みかんは、春に白い花が咲き、夏になると緑色の実がなり始めます。夏から秋にかけて、皮に守られながらは中身もどんどん大きくなります。そして、だんだんとオレンジ色に変わっていきます。

みかんはいろいろな種類があり、甘いもの酸味の強いもの、それぞれおいしさがあります。ビタミンCが多く含まれているので風邪予防にもなります。ぜひ食べ比べてみてください。

10月22日(水曜日)

・ご飯

・ブリの照り焼き

・かぶとキャベツの香味あえ

・ほうれん草の味噌汁

・牛乳

今日は、和食の献立です。ご飯は左、汁は右に置きましょう。あえものには「かぶ」が使われています。絵本の「おおきなかぶ」は知っていますよね?「うんとこしょ どっこいしょ」と言いながら、みんなで協力して かぶをひっこ抜くお話です。

では、ここで問題です。

第一問 大きなかぶはどこの国の昔話でしょう。

(1)アメリカ (2)ロシア (3)日本 (もう一度読む)

・・・・正解は、(2)ロシアでした。

第二問 最初に出てきたのは、おじいさんですが、最後に出てきたのはだれでしょう? (1)ねこ (2)いぬ (3)ねずみ(もう一度読 む)

・・・・正解は、(3)ねずみでした。問題は終わりです。

10月21日(火曜日)

・ドリア

・大根と水菜のサラダ

・キャベツとコーンのスープ

・牛乳

ドリアは、とり肉・玉ねぎ・にんじん・マッシュルームなどの具材を混ぜ込んだご飯の上に、手作りの濃厚ホワイトソース、チーズをのせてオーブンで焼いて作っています。作るのが大変なメニューですが、調理員さんがひとつひとつ手作りしてくれました。

では、問題です。「ドリア」は、どこの国でうまれた料理だと思いますか?

(1)イタリア (2)日本 (3)フランス (2回読む)

せいかいは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「(2)の日本 」です。ドリアは、横浜にあるホテルの料理長 さんが考えた料理といわれています。ドリア似ているグラタンは、フランス発祥の料理です。 空の紙カップはきれいに重ねて、残してしまったら中身をバットに出して片付けましょう。

10月20日(月曜日)

・赤米入り栗ご飯

・鮭の紫蘇味噌焼き

・縄文鍋

・牛乳

今日の給食は、栗、魚、肉、山菜、キノコ、アズキなどを使った「縄文風献立」です。3年生が金曜日に社会科見学で行った下野谷遺跡は、今からおよそ5,000年前の縄文時代にムラ集落があった場所です。この時代の人たちは、森や川で取れるものを工夫して食べていました。お米は、弥生時代から作られ始めました。

海に囲まれた日本に住む縄文人は魚が好きだったようですが「したのやムラ」は海から遠いので、いつもは石神井川の川魚を食べていたのかもしれません。弓矢や落とし穴を使って捕まえた動物の肉、みんなで探したキノコや山菜たっぷりのお鍋料理は最高のごちそうだったと思います!縄文時代にタイムスリップした気持ちで今日の給食を楽しんでください。

10月17日(金曜日)

・セルフチキンバーガー

(丸パン・照り焼きチキン・ゆでキャベツ)

・ABCスープ

・牛乳

今日は、自分でチキンバーガーを作ってください。まずバーガー袋にパンを入れ、パンの切れ目にチキンとキャベツをはさみます。

照り焼きのたれは、醤油、砂糖、みりんをベースに甘辛く仕上げます。照り焼きのテリは、みりんや砂糖などの糖分を加熱するととろみが付き、焦げるので色が付きます。テリをつけるとつやが出て、見た目がおいしそうに見えると思います。海外でも「テリヤキ」として普及しています。ニンニクやワイン、スパイスを加えて作ることもあるそうです。

10月16日(木曜日)

【西東京市の友好都市:千葉県勝浦市の献立】

・勝浦タンタンメン風つけめん

・じゃこサラダ

・パインとおいものパイ

・牛乳

勝浦タンタンメンは、西東京市の友好都市 、千葉県勝浦市の料理です。しょうゆベースのスープにラー油を加えた赤いスープのラーメンです。勝浦市は漁港の街で、特にカツオの水揚げ量は関東でも上位に入ります。

パインとおいものパイは、さつまいもとパインを餃子の皮に包んで揚げました。臼井さんのさつまいもです。

国内産のパイナップルは、ほとんどが沖縄県で生産されています。沖縄は、夏の暑さは東京都おなじくらいですが、冬が暖かいことが特徴です。一番寒い2月でもおよそ20℃あります。この一年中暖かい気候が、パイナップルやマンゴーの栽培に適しているそうです。

10月15日(水曜日)

・ごはん

・ムロアジの甘辛さつま揚げ

・糸こんにゃくのサラダ

・ちゃんこ汁

・牛乳

今日は、和食のこんだてです。ご飯は左、汁は右に置きましょう。

今日はさつま揚げは、新島から届いたムロアジで作っています。脂がのっていて美味しいです。新島村は、東京の都心から160km南にある伊豆諸島の一つで、青い海と白い砂浜、山の緑がきれいな小さな島です。人口はおよそ2500人で、観光地として有名です。

新島の海では、ムロアジの他に、キンメダイ、イサキ、イカなどもとれます。魚は、日持ちしないので、くさやに加工されて、流通されます。有名な農産物は、あしたばや、島らっきょう、島とうがらし、あめりか芋などがあります。

10月14日(火曜日)

・さつまいもごはん

・タラの紅葉焼き

・野菜のいそあえ

・すまし汁

・牛乳

10月13日は、『さつまいもの日』でした。さつまいもは、青木昆陽という人が江戸時代に「薩摩のいも」の研究をして生まれたそうです。当時、お米がとれず、大凶作になったときにさつまいもは天気が悪くてもよく育ったそうです。お米の代わりに、さつまいもを食べるようになったことから 日本中に広まりました。

たらのもみじ焼きは、たらにもみじをイメージしたマヨネーズのソースをのせました。マヨネーズソースの赤は、にんじんと赤ピーマンをおろして作りました。

10月10日(金曜日)

【目の愛護デー:ビタミンAたっぷり献立】

・まいたけごはん

・千草焼き

・にんじんサラダ

・かぼちゃの味噌汁

・牛乳

今日は、目の愛護デー「です。にんじんごはんは、にんじんと調味料をお米 といっしょに炊き込みました。もち米も入っているので、少しもちもちしています。にんじんの旬は1年に2回あります。にんじんは、4月から7月までの春夏にんじんと11・12月の冬 にんじんです。収穫したにんじんは風通しの良いところで乾 かしておくと保存ができます。にんじんはカロテンという栄養素が豊富で、免疫力を高めて皮膚や粘膜などを強くする働きがあります。みそ汁にはいっているかぼちゃもカロテンが豊富です。

10月9日(木曜日)

・玄米ごはん

・肉じゃが

・にらたま汁

・かき

・牛乳

きょうは 秋の代表的な果物「柿」のお話 です。

柿は、ビタミンC・カリウム・タンニンなどの栄養素がたくさん含まれています。

ビタミンCは、みかん2個分とも言われ、風邪予防、疲労回復に効果があります。カリウムは高血圧予防、タンニンは血液の流れをよくしてくれます。タンニンは渋みの原因にもなります。水溶性のままだと渋柿、不溶性になると甘い柿になるそうです。干し柿は、渋柿を干して作ります。

柿の皮は、ツルツルすべるのでむくのが難しいですが、ぜひ家でも柿を食べてみましょう。

10月8日(水曜日)

・ごはん

・さばのごまだれ焼き

・キャベツのおかかあえ

・豚汁

・牛乳

秋は、新米が出回り、ご飯がおいしい季節です。新米は、今年の秋にとれたてのお米で水分が多く甘みがあって、おいしいです。

「米」という漢字にはある数字が隠されていますが、わかりますか? 米という字を、分解してみると、八と十と八になります。これは、お米を育てるには、88回もの手間がかかるという意味です。昔に比べて、今は便利な機械があるので、米作りも楽になりましたが、それでも稲を育ててお米を収穫するまでたくさんの手間がかかります。ごはん1膳は約3000粒と言われています。食器にごはんつぶが残らないように、上手に食べましょう。

10月7日(火曜日)

・カレーうどん(つけめん)

・そうめんかぼちゃのあえもの

・ブルーベリーチーズマフィン

・牛乳

今日のブルーベリーは、西東京市内の保谷地区、北町の加藤さんの畑でとれたものです。完熟のブルーベリーは、さわやかな甘みが口いっぱいに広がります。

ブルーベリーの原産地は、北アメリカです。果実が濃い青なので「ブルーベリー」と名付けられました。ブルーベリーは、アントシアニンという色素が豊富で、目の疲れをやわらげ、視力の低下を防ぐと言われています。夏が旬で、ジャムやケーキに加工しても美味しい果物です。

10月6日(月曜日)

・親子丼

・油揚げのサラダ

・お月見白玉団子

・牛乳

秋といえば、「お月見」です。今年は、今日が十五夜です。今夜、1年で一番月が美しく見える日です。

旧暦8月15日の十五夜は「中秋の名月」と呼ばれ、夜空に浮かぶ月を眺めながら、収穫に感謝してお祝いする風習があります。別名で「芋名月」ともいい、里いもをお供えしたり、里芋料理を食べたりする習慣もあります。また、

お月見に欠かせないのが、お米から作る月見団子です。地域によって異なり、満月を見立てた丸い形や、里いもの形のものなど様々です。

今日のデザートはかぼちゃを練りこんで黄色くした白玉団子です。みたらしダレをかけてあります。のどに詰まらせないように、よく噛んで食べましょう。

10月3日(金曜日)

・高野豆腐のそぼろごはん

・焼きししゃも

・大根ときゅうりの塩こうじ焼き

・すまし汁

・牛乳

高野豆腐は、たんぱく質・カルシウム・鉄分・食物繊維など栄養満点の食材です。高野豆腐のそぼろご飯は、刻んだ高野豆腐を、鶏ひき肉、野菜と一緒に煮て、ご飯と混ぜて作りました。味を染み込ませた高野豆腐は、ひき肉のように美味しいです。高野豆腐は、高野山の僧侶によって作られた「凍り豆腐」が始まりとされています。冬の厳しい寒さで豆腐が凍ってしまい、翌朝溶かしてみたところ食感が面白いことに気が付いたそうです。寒い地域では、冬場の保存食として使われていたそうです。

麹は、米などの穀物を蒸した後、麹菌で発酵させたものです。塩麹は、麹に塩と水を足してペースト状にして、発酵させた調味料です。塩麹を使うと、肉や魚はやわらかくなり、野菜は旨みやコクを出すことができます。また、減塩にもなります。

10月2日(木曜日)

・カオ・ナー・ガイ

・シーフードサラダ

・アジアンスープ

・牛乳

タイ料理は、「からい」「あまい」「すっぱい」など 色々な味が混ざっているのが、特徴です。今日は、タイ料理には欠かせない「ナンプラー」を使っています。ナンプラーは、カタクチイワシなどの魚介類を塩に漬け込んで発酵させた調味料です。タイでは日本の醤油と同じように色々な種類のナンプラーが使われています。慣れ親しんでいない味は、苦手な人もいるかもしれませんが、ぜひ味わってみましょう。

カオナーガイは、鶏肉のあんかけご飯です。ご飯とあんかけの具を混ぜて食べてください。あんかけには。鶏肉、生揚げ、玉ねぎ、たっぷり入っています。

10月1日(水曜日)

・豚キムチ丼

・茎わかめのゴマ風味

・大学いも

・牛乳

10月1日は都民の日です。都民の日は、1952年に東京が発足されたことにちなんで、制定されました。東京都の木はイチョウ、都の花はソメイヨシノ、都の鳥はユリカモメです。

大学いもは、揚げたさつまいもに甘い蜜をからめています。 大学芋と呼ばれるようになった由来は、大正から昭和にかけ、東京大学の学生がよく食べていたからという説があります。この時代の大学生はお金がない人も多かったので、安くておいしくお腹がいっぱいになるさつまいもは人気があったそうです。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ