「校長のつぶやき」(令和7年度2学期)

更新日:2025年12月25日

令和7年12月25日(木曜日) 〜131〜

今日は2学期の最終日です。4時間目の授業が終わったら、全学年が同じ時間に下校するという時程です。各クラスで年内最後の学級指導をしている頃、私はいつもより少し早めに児童昇降口まで行き、子どもたちが来るのを待っていました。どの教室でも、冬休みの過ごし方や宿題の連絡、持ち帰りの荷物の支度等、やることがたくさんあるはずです。しばらくは誰も来ない時間が続き、児童昇降口は静寂に包まれていました。

すると、階段の上の方から近づいてくる足音が聞こえてきました。本日の下校の一番乗りは、6年生の子どもたちです。さすが最高学年。学期末の支度にも慣れているのでしょうね。帰りの準備も早いです。

「さようなら!校長先生、よいお年を!」

持ち帰りの荷物を上手にまとめながら、笑顔いっぱいで帰っていきました。

そうこうしている間に、他の学年の子どもたちも昇降口にやって来ました。一気に昇降口は下校の子どもたちで賑やかになりました。

「聞いて聞いて!クリスマスプレゼントに『switch2』が届いたんだよ!帰ったら遊ぶんだ!」

「わたしはずっとほしかった筆箱をもらいました。」

「ぼくはサッカーのユニフォームだったよ!」

「わたしはレゴの〇〇をもらったよ。」

予想はしていましたが、今日はサンタさんからもらったプレゼントを教えてくれる子がたくさんいました。嬉しい気持ちが溢れているのでしょうね。帰りの時間の昇降口付近でも、プレゼントの報告会が盛んに行われていました。

「今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。」

「よいお年をお迎えください。」

賑やかな下校の時間帯の中でしたが、礼儀正しい挨拶をしてくれる子もたくさんいました。こちらこそ、お世話になりました。

このように、今日は年越しの挨拶が学校中でたくさん聞こえてきました。自分から進んで挨拶のできる田無小の子どもたち。本当に気持ちがいいです。明日から始まる冬休みも、寒さに負けず、元気いっぱいに楽しく過ごしてくださいね。

それでは、皆様。本年も大変お世話になりました。良い年をお迎えください。

令和7年12月24日(水曜日) 〜130〜

「今日寝ると、お家に来るんだよ。」

1年生の女の子が話していたので、私は敢えて知らないふりをして、何が来るのか聞いてみました。すると、その子と近くにいた友達は、瞳をキラキラさせながら一緒に答えてくれました。

「サンタさんだよ。」

今日は12月24日、クリスマス・イブです。朝の昇降口付近でも、クリスマスプレゼントの話をしている子どもたちがたくさんいました。心の底から楽しみにしている様子が伝わってきました。聖夜にどんなプレゼントが届いたのか、明日はその話題で持ちきりかもしれませんね。

さて、少し話題を変えます。

「…。よし、上手に書けた。」

わかば学級の教室に行くと、子どもたちが書初めに取り組んでいました。書初めは通常よりも大きな紙を使うので、いつもの書写の授業とは勝手が異なります。お手本をじっくり見て、一画一画丁寧に筆を進めている子どもたちの姿が、とても印象的でした。気持ちも集中していて、立派でした。

「これはきれいに拭いておいたよ。そっちもちょうだい。」

廊下を歩いていると、昇降口から声が聞こえてきました。その場所に行くと、3年生の子どもたちが靴箱を掃除していました。よく見ると、全員分の棚板を外して、ひとつひとつきれいに拭き掃除をしています。どうやらこのクラスは、大掃除の時間だったようです。いつもはできない細かいところまで、今日はみんなで力を合わせて、時間をかけて清掃や環境美化に努めていました。担任の先生がいない場所の掃除でも、手を抜くことなく働いている子どもたちの姿に感心しました。

長かった2学期も明日が最終日です。子どもたちと一緒に今年の締めくくりをしつつ、来年の準備を万全に整えておきたいと思います。

図書室では、1年生が読み聞かせの最中でした。サンタクロースについて書かれた本のようです。

今日はクリスマス・イブですが、書初めの練習も真剣に頑張っています。

大掃除の様子です。全員分の靴箱を丁寧に掃除しています。

靴箱の棚板を、ひとつひとつきれいしてくれました。ありがとう。

令和7年12月23日(火曜日) 〜129〜

「校長先生!ミッションをクリアしました!」

上記の言葉だけでは、全く状況がわからないと思います。これは、2年生が取り組んでいる「九九バトル」のことです。先日、2年生の3クラスで私が「九九バトル」の授業をしたことは、「校長のつぶやき」でも書かせていただきました。その後、最初のミッションを発動しました。そのミッションというのが、「九九の暗唱」です。九九の学習が始まってから、子どもたちが大事に持ち歩いているファイルがあります。そのファイルには、上がり九九、下がり九九、バラバラ九九のコースが書かれていて、子どもたちはそれぞれの暗唱に合格すると、サインをもらうことになっています。当然ですが、九九を暗唱していなければ、「合格」をもらうことはできません。このチェックは、保護者の方や担任の先生、校内の先生たちが担当します。なかなかハードルの高いミッションです。「九九の暗唱」は昔ながらのアナログ的な学習方法ですが、計算力の向上において、とても効果的です。

そして、もうひとつ発動したミッションがあります。それは、学習アプリ『Monoxer』のタスクを100%にすることです。先日、私はこのアプリを使って、1の段から9の段までの81問が収録されたタスクを作成しました。このタスクの中では、AIが子どもたちの理解度の状況に応じて、九九の問題をランダムに出してくれます。(苦手な段があれば、その段の問題は多く出されるという具合です。)こちらは一人一台端末であるタブレットを使って答えていきます。GIGAスクールが始まる前までは無かったデジタル的な学習方法です。

「よし!少しずつ緑が増えてきた!」

「あとちょっと!もうちょっとで、100%になる。」

AIは子どもたちの理解度をグラフにして表示してくれます。緑の割合が増えれば理解度は十分、黄色はもう少し、赤は苦手を表しています。この割合を見ながら、子どもたちは意欲と向上心をもって九九の学習に取り組んでいます。

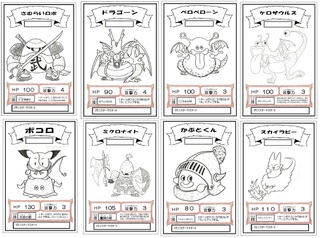

このように、アナログとデジタルを融合した「学びのハイブリッド」は、子どもたちの学力向上にも効果的だと考えています。本校では、今後も力を入れて取り組んでいきます。ちなみに、今回紹介したそれぞれのミッションをクリアすれば、「九九バトル」で使うモンスターカードをゲットすることができます。2枚目、3枚目のカードをゲットした子も出てきました。さあ、2年生のみんな、ミッションクリアを目指して頑張りましょう!

「九九バトル」で使うカードは、ミッションをクリアするとゲットすることができます。

令和7年12月22日(月曜日) 〜128〜

「コンコンッ」

校長室のドアをノックする音が聞こえました。

「失礼します。」

礼儀正しい挨拶をした後、3人のファイナリストたちが校長室に入ってきました。「天下一計算王決定戦」の決勝戦です。本日は、朝学習の時間に5年生の部、昼休みの時間に6年生の部の決勝戦が行われました。11月下旬の予選から始まり、1か月に及んだこの大会も、いよいよ本日が最終戦となります。

5年生の部は、予選から快進撃を展開してきた男の子が一歩リードかと思いきや、他の2名の子も必死に肉薄し、ハイレベルな戦いとなりました。タブレットを操作する音以外、沈黙が60秒間続きます。集中力を研ぎ澄まし、驚異的な速度で計算問題に答えていくファイナリストたち…。最終決戦に相応しい素晴らしい勝負を見せてくれました。

最後の戦いは、6年生の部です。予選から準決勝までの結果によると、その実力は拮抗しており、誰が頂点に立つのか、予想が難しい決勝戦です。その真剣な表情を見ていると、順位を決めずに、どの子も「計算王」にしてあげたい…等、情が湧いてくるものです。しかし、「天下一計算王決定戦」も、やはり勝負の世界。勝者が生まれれば、敗者もまた生まれます。鎬を削る勝負の積み重ねが、個々の力を高め、全体の力の底上げにつながるのも、また事実です。激戦の6年生の部を見事に制したのは…(終業式の後に表彰式をするので、ここでの発表はやめておきます。)

どの学年の決勝戦も、礼に始まり、礼に終わります。

「これで、決勝戦を終わります。一同、礼!」

「ありがとうございました。」

お互いの健闘を称え合ったファイナリストたち。最後の一礼をした後、爽やかな余韻を残しつつ、校長室を後にしました。みなさん、お疲れさまでした!

5年生の決勝戦の様子です。

6年生の決勝戦の様子です。

令和7年12月19日(金曜日) 〜127〜

カタカタカタカタカタカタカタカタ…。

とてつもないスピードでキーボードを叩く音が聞こえてきます。「天下一計算王決定戦」の決勝戦の様子です。今週は、2年生、3年生、4年生の部の決勝戦が校長室で行われました。(1年生については、新しいタブレットが配られた3学期以降に実施予定です。)簡単ではありますが、それぞれの様子をご紹介したいと思います。

トップバッターは2年生です。最初は緊張でドキドキしていたと思いますが、タブレットを準備し終えると、そこはさすがのファイナリストたち。顔つきが変わりました。持ち前の集中力を発揮して、最後の勝負に臨んでいました。驚かされたのは、最後に「勝負してくれて、ありがとう!」と子どもたち同士で讃え合っていた姿です。爽やかな姿が立派でした。

3年生の決勝戦は、なんと同じクラスの3人が勝ち上がってきました。同じクラスということもあり、仲が良いのでしょうね。会場である校長室に入る前に、「エイエイオー!」と3人で気合いを入れている姿がありました。そして、校長室で最後の勝負が始まる前にも…

「もう一回、みんなでエイエイオーしょうよ。」「エイエイオー!」

最終決戦の前に、お互いの健闘を祈ろうとする姿も、見ていて微笑ましかったです。

4年生の決勝戦も、驚くことに同じクラスの3人が勝ち上がってきました。3人のファイナリストは、決勝戦でもその実力を遺憾なく発揮していました。「天下一計算王決定戦」は、60秒間の計算の正答数を競い合いますが、3人ともそのスコアは60以上。1問を解くのに1秒かからないスピードで、計算問題を正解し続けていることになります。ハイレベルな闘いが繰り広げられた決勝戦でした。

2学期の最終週である来週には、高学年が登場します。5年生、6年生の決勝戦です。どんな闘いが繰り広げられるか、楽しみです。

2年生の決勝戦の様子です。

3年生の決勝戦の様子です。

4年生の決勝戦の様子です。

令和7年12月18日(木曜日) 〜126〜

本日の3・4校時に、4〜6年生の子どもたちを対象に、「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」が行われました。内容は、「笑って学ぶSDGs」で、お笑い芸人さんがテレビ番組のような進行を行い、子どもたちが活動しながらSDGsについて楽しく学ぶというものです。今回、田無小学校にお越しくださったお笑い芸人さんは、キング・オブ・コントにも複数回ファイナリストとして出場している「ジグザグジギー」のお二人、そして一昨日のテレビ番組でも神業チャレンジを披露したばかりの「パーマ大佐」さんです。子どもたちもよく知っている芸人さんということもあり、会場は大盛り上がりでした。(自己紹介の後に披露していただいたネタは、子どもたちも大爆笑していました。)

芸人さんの巧みな話術やコミュニケーション能力の高さは、さすがの一言ですね。あっという間に、子どもたちの心をつかんでいました。私たち教職員も、大いに学ばせていただきました。

お笑いの時間で会場が温まった後は、動画やスライドを使ってSDGsについて丁寧に説明をしてくれました。また、子どもたちが興味をもって学べるように、クイズ形式やカードゲームを取り入れながら、楽しく進行してくれました。芸人さんたちが子どもたちに寄り添いながら、優しく声をかけてくださったので、子どもたちも不安や緊張を感じることなく、リラックスした気持ちで特別授業に参加することができました。

「日本にいると気が付かないことばかりだけど、戦争で住む場所が無くなった子どもたちが、世界にはたくさんいるんだね…。」

「日本は食品ロスが多すぎ!毎日、日本人全員がおにぎり一個ずつ捨てるぐらいのロスがあるなんて…もったいない!」

「自分たちの周りには、きれいな水やトイレが普通にあるけど、世界ではこれは普通じゃないんだね…。」

楽しいお笑いやゲームの時間の中にも、深く真剣に考える場面もあり、子どもたちにとっても充実した学びの時間になりました。SDGsについて、それぞれが自分で考えたことをワークシートにまとめ、発表してくれました。もちろん、私たちが個人で取り組めるものには限りがあります。しかし、どのような問題も、「知ること」や「考えること」が大きな一歩目であり、それが力強い前進を生み出します。今回の学びを、これからの生活にも生かしてほしいと思います。

最後になりますが、今回お世話になりました「ジグザグジギー」と「パーマ大佐」の皆様。お忙しい中、本日はありがとうございました。御礼申し上げます。

お笑い芸人さんたちがSDGsについて、わかりやすく説明してくれました。

SDGsを学べるカードゲームの場面です。盛り上がっています。

みんなでワイワイ話し合いながら、楽しく取り組むことができました。

今日の授業を通して、自分なりに考えたことを発表してくれました。立派です。

令和7年12月17日(水曜日) 〜125〜

「はしるー はしるー おれーたーち♪ ながれーる あせも そのまーまーに♪」

この歌詞で歌を口ずさむことができる方は、私と同じ世代の方かもしれません。爆風スランプが歌う『Runner』です。1988年(昭和63年)に発売されたこの曲が、令和時代の田無小学校で毎日のように流れています。たしかに昭和時代の名曲は、「逆に新しい」「エモい」等の理由で、今の時代の若者に支持されることがあります。この『Runner』も、テンポの良い躍動感のある曲調、そしてメッセージ性のある熱い歌詞が特徴の昭和の名曲です。前に向かって力強く走る人たちへの応援ソングとして、昭和から平成、令和時代になっても長く歌われ続けてきました。今もなお、多くの人たちから親しまれています。

前置きが長くなりました。実は、田無小学校では、12月に入ってから持久走チャレンジが行われていました。中休みになると、放送で『Runner』が毎回流れ、子どもたちは時間の限り校庭を走り続けていました。寒い日が続いても、子どもたちは友達と楽しそうに元気いっぱい走っている姿が、とても印象的でした。

「走ったら、暑くなっちゃった。」

持久走チャレンジの後は、半袖になっている子がたくさんいました。息を切らしながらも、その表情は笑顔いっぱいで、満足そうです。

「校長先生は何周走った?ぼくは6周!」

曲が流れている間、足を止めることなく走り続けたようです。頑張りましたね。

持久走チャレンジは昨日で終わってしまいましたが、これから先も寒さに負けることなく、自分のペースで走り続けてほしいと思います。

「走る走る 俺たち 流れる汗もそのままに♪」

この持久走で久しぶりに聴きましたが…、『Runner』って、やはりいい曲ですね。

青空の下、元気いっぱいに走る田無小の子どもたちです。

先生や友達と一緒に走っているからでしょうか?みんな、楽しそうです。

令和7年12月16日(火曜日) 〜124〜

「屋上にお風呂をつくってみたよ。いいでしょ。」

「このお家って、すごいんだよ!ここにエレベーターがついているんだ!」

2年生の教室に行くと、図工の授業中でした。小さなキャラクターが生活できるようなお家を、段ボール箱や大きめの箱などを材料にして、夢中で作っています。『ともだちハウス』という名前のようです。どのような家にするのか考えたり、飾りつけやデザインを工夫したりして、とにかく楽しそうに取り組んでいます。耐震強度や建築基準法などの常識はさておき、子どもたちの考える『ともだちハウス』は、面白いアイデアがいっぱいのユニークな作品ばかりでした。

「ねえ、聴いて。うまくひけるようになったよ。」

「キラキラした音がこの曲にピッタリ!」

音楽の授業の様子です。わかば学級の低学年の子どもたちが、楽器のキーボードを使って『きらきらぼし』を練習しています。鍵盤ハーモニカと同じように、キーボードは鍵盤を使って演奏します。しかし、ボタン操作で音色を様々な楽器の音に切り替えられる点は、キーボードの強みです。授業の終わりに、子どもたちはキラキラした音色を選んで『きらきらぼし』を演奏していました。まさに曲名の通り、夜空に輝く星空を彷彿とさせるような、素敵な演奏となりました。

「ん?少しミョウバンがついたかな?」

「あまり動かさない方がいいかも…。」

先日の「校長のつぶやき」でも紹介させていただきましたが、5年生は理科で「ものの溶け方」を学習しています。今日はミョウバンの結晶づくりに挑戦です。丁寧にかき混ぜてミョウバンを溶かしたり、糸を垂らして結晶を付着させたり等、子どもたちは意欲的に活動に励んでいました。はたして、理科室に飾ってあるような美しいミョウバンの結晶を完成させることができるのでしょうか。子どもたちの結晶づくりは続きます。めざせ、「飛行石」!

子どもたちは「ともだちハウス」作りに夢中です。

キーボードを使って、『きらきらぼし』を練習しています。

じーっと、様子を観察しています。「結晶」ができるといいな。

令和7年12月15日(月曜日) 〜123〜

「よいしょー!よいしょー!」

賑やかな掛け声が聞こえてきます。小さな体の子どもたちが大きな杵を使って、力いっぱいお餅をついています。

一昨日の土曜日のことです。田無小学校を会場に、おやじの会が主催する「もちつき大会」が開催されました。習い事や用事のある子どもたちも参加しやすいように、時間帯を4回に分けて行われました。土曜日は前日のような冷たい強風もなく、暖かい日差しが降り注ぐ、絶好の餅つき日和でした。

「おもちをつくのが楽しかった!」

「わたしはお醤油の味が好き!」

「ぼくは一回目に『きなこ』を食べたから、次は…『あんこ』にしようっと。」

「もう一回、おかわりしても大丈夫かな?」

子どもたちは笑顔いっぱいです。お餅を口いっぱいに頬張りながら、とても美味しそうに食べていました。つきたてのお餅の味は格別ですからね。私もいただきましたが、本当に美味しかったです。

田無小おやじの会の皆様には、子どもたちのために、学校のために、地域のために、いつも多大なるお力添えを頂いています。この度、その功績が東京都から表彰され、感謝状が贈られることになりました。この日は西東京市の後藤教育長にもお越しいただき、おやじの会の皆様に感謝状をお渡しいただきました。おやじの会の皆様、おめでとうございます。年間を通して、楽しく素敵なイベントを開催してくださり、本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

「よいしょー!」「よいしょー!」今の時代、餅つきは貴重な体験ですね。

小さな体の子どもたちも頑張りました。「よいしょー!」

中学生や小学生のボランティアの子どもたちも、一生懸命働いていました。ありがとうございました。

令和7年12月12日(金曜日) 〜122〜

「今日はロング昼休みの日ですよね?」

「よし!ライブ・パフォーマンスがあるぞ!」

「今日は〇年の〇〇ちゃんが出るんだって!わたしの友達なんだよ。」

本日のロング昼休みに、12月の「TANASHI ライブ・パフォーマンス」が行われました。今回が第4回目ということもあり、校内にもこのイベントが根付いてきた感があります。校内をまわっていると、子どもたちに声をかけられることが多いです。子どもたち同士の「かかわり」の輪を大きくしたい、子どもたちが「挑戦」できる場を整えたい…というのが、校長プロジェクトとして2学期からスタートした「TANASHI ライブ・パフォーマンス」の目的です。このイベントが、市内で最も長い歴史と伝統を誇る田無小学校に新しい彩りを添えることができれば、校長としても嬉しく思います。

さて、本日行われたパフォーマンスですが、演目にも更なる広がりが見られました。前回と同様に、「ピアノ」や「ダンス」もありましたが、そこに「なわとびパフォーマンス」と「漫才」が加わりました。観客として見ていた子どもたちには、また新たな刺激となったはずです。

「手品でエントリーしてみようかな。」

「ピアノ以外の楽器を使ってもいいですか?」

「2回目の出場って、ありですか?」

さっそく子どもたちから意欲的な言葉が聞こえてきました。「TANASHI ライブ・パフォーマンス」を通して、子どもたち同士がお互いに刺激し合い、それぞれの力を高め合ってくれれば、もはや言うことなしです。年内の「TANASHI ライブ・パフォーマンス」は今日で終わりですが、年が明けた1月以降も、引き続き開催していこうと思います。

4年生による「なわとびパフォーマンス」は圧巻でした。

2年生のダンス「カリスマックス」です。みんなバッチリ!

6年生が「漫才」に挑戦しました。会場を盛り上げてくれました。

6年生のダンスメドレーです。キレキレのダンスは、さすがの一言です。

3年生の女の子によるピアノ演奏です。素敵な「カービー」の曲をありがとう!

大トリを務めたのは、やはり6年生です。かっこいいダンスは下級生の憧れになっていました。

令和7年12月11日(木曜日) 〜121〜

「あっ!その実験器具、なんか見たことがある。」

「この紙って、コーヒーを入れるときの紙に似ている。」

現在、5年生の子どもたちは、理科の授業で「ものの溶け方」について学んでいます。今日は「ろ過」について学習していました。「ろ過」とは、「ろ紙」と呼ばれる円の形をした紙を使って、溶液を固体と液体に分ける方法です。「ろ紙」「ろうと」等、専用の道具もいくつか登場します。そこで、まずは先生が丁寧に解説をしながら、お手本を示していました。

さあ、先生による説明が終わると、その後は、いよいよ班ごとの実験タイムです。何事も経験、何事もチャレンジです。子どもたちは班の仲間と声を掛け合ったり、役割を分担したりしながら、ひとつひとつ実験の準備を進めていきます。

「この紙を『ろうと』に入れて…。」

「紙が崩れないように、少し水でぬらしてあげるといいんだっけ?」

「そう言えば、『ろうと』の先はビーカーにつけておくんだったね。」

今日は「ろ過」の実験の練習でした。この次が本番で、実際にミョウバン水を使って実験を進めていくようです。本番では、今回の練習の成果がきっと生かせると思いますよ。

最後に、私が実験の様子を見ながら理科室をまわっていると、一人の男の子が近くに来て、手に持っているものを見せてくれました。

「ぼくもこれを作ってみたいんだ。(『天空の城ラピュタ』に出てくる)飛行石みたいでしょ。」

その子が見せてくれたのは、「ミョウバンの結晶」です。理科の先生が作ったもので、子どもたちが手に取って見ることができるように、理科室に飾ってあったものです。透明度が高く、光の当たり方によってキラキラ輝く「ミョウバンの結晶」は、まるで宝石のようです。子どもたちが興味をもつのも頷けます。先生の作品にも負けない美しい結晶を作るには、正しく知識や技能を習得することが不可欠です。5年生のみなさん、がんばって学習していきましょう。そうすればきっと、「飛行石」のような結晶を作れると思いますよ。

先生の説明を真剣に聞いている子どもたちです。

みんなで力を合わせながら、丁寧に実験を進めています。いい感じです。

理科室に飾ってあった「ミョウバンの結晶」です。たしかに宝石みたいです。

令和7年12月10日(水曜日) 〜120〜

「定規って、どれくらいの重さだと思う?」

「えーと…、だいたい40グラムかな?いや、30…。」

「どうだろう?もっと重いような気もするし…。」

「じゃあ、はかってみようか。」

3年生の教室に行くと、算数の授業中でした。友達と協力しながら、いろいろなものの重さを量っています。今日のめあては、『重さの見当をつけて、いろいろなものの重さを調べよう』です。なるほど、確かに重さをそれぞれ予想しながら、実際に道具を使って量っていますね。

私が見ていて面白かったのは、手作りの天秤を使って重さを量っていたところです。ご存知の通り、天秤には両側にお皿(今日の場合はカップ)がついています。今日の授業では、一方のカップには量りたいものが入っており、もう一方のカップには、1円玉が入っていました。1円玉の重さは1グラムなので、それを何枚カップに入れるかで、対象のものの重さを量っていました。

もちろん、手作りの天秤ですし、バランスのとり方にも個人差があるので、正確性には欠けるかもしれません。それこそ「デジタルのはかり」を使えば、計量も容易で、結果も一目瞭然です。ただ、それだけでは単なる数字の読み取りであり、重さを量る活動に対してもモチベーションが上がりません。今回のように、重さを予想したり体感したりする活動があることで、重さへの関心も高まり、「量感」を養うことができるのではないかと考えます。「1グラム」や「1キログラム」、あるいは「1メートル」等の量感を鍛えておくと、日常生活においても役立つ場面が多くなります。デジタルの数字も大事ですが、やはり小学生のうちは、アナログ的な活動を通して様々な感覚を磨いていくことも同じく大事です。それもまた、学びのハイブリッドだと思います。

話を授業の場面に戻します。予想通り、子どもたちは天秤を使って、どんどんものを量っていきます。友達と協力しながら、1円玉の数を調整したり、ノートに記録をしたり等、協同的に取り組む姿が多く見られました。

「次はホッチキスを量ってみよう!」

「わたしのセロハンテープは何グラムぐらいかな?」

いいですね。教師の指示が無くても、子どもたちは自分たちでどんどん動いていきます。これも主体的な学びの姿ですね。

いろいろなものの重さを量っています。さあ、何グラムだったかな?

令和7年12月9日(火曜日) 〜119〜

「こんなにイチョウの葉っぱが集まったよ。」

「あっちにもいっぱいある!行ってみよう!」

「先生!第二校庭の落ち葉も拾っていいですか?」

11月から12月にかけて、掃除の時間に楽しそうな声が聞こえてきます。校庭の落ち葉を拾って集める「クリーンアップ大作戦」が始まっているからです。もちろん通常の掃除の時間でも楽しそうに取り組んでいる子はいますが、この期間限定の落ち葉集めは、子どもたちにとって、どこか楽しいイベントのように見えます。両手いっぱいにイチョウの葉っぱを集める子もいれば、自分の帽子を持ってきて、その中に葉っぱを大量に集めている子もいます。落ちたばかりのイチョウの葉っぱは黄色くきれいなので、それらを束ねて花束のようにしている女の子もいました。落ち葉集めをしながらも、過ぎ去ろうとしている秋を心のままに満喫している子どもたちの姿が印象的でした。

「うおー、ちょっと重い…。」

「おーい、待ってー!葉っぱが袋からこぼれてるよー!」

掃除の時間が終わる頃、葉っぱは大きなごみ袋に溢れるほどたまっていました。その袋を、サンタクロースのように運んでいる子どもたちの姿も、また可愛らしかったです。ポトポトと葉っぱが落ちていたのは、ご愛敬ということで…。

みんなで力を合わせて落ち葉を集めています。

イチョウの落ち葉がつくった黄色い絨毯の上で、子どもたちが一生懸命働いていました。

すすんで仕事をする子どもたちの姿はとても素晴らしかったです。

子どもたちの頑張りで、たくさんの落ち葉が集まりました。(ちなみに、これはまだほんの一部です。)

令和7年12月8日(月曜日) 〜118〜

学校の内外において、たくさんの子どもたちが様々な分野で力を発揮し、活躍しています。そこで、本日の全校朝会では、オンライン表彰式を実施しました。

最初は、イラストコンクールの表彰です。6年生の女の子が、デジタル機器を活用して見事なイラストを完成させ、優秀賞に選ばれました。GIGAスクールが始まって以降、タブレットを使ってイラストを描いたり、デザインに挑戦したりする子どもたちは確実に増えています。今回の表彰を先駆けとして、後に続く子もきっと出てくるでしょう。

続いて、スポーツの分野で活躍した子どもたちの表彰です。本校の子どもたちが所属するチームが、西東京市のバスケットボールの大会で優勝しました。私もバスケ部だったこともあり、表彰の後にバスケットボールの楽しさについてインタビューしてみました。代表の子は、突然の質問に対しても、堂々とした態度でしっかりと答えてくれました。立派です。

また、本校の子どもたちが所属する野球チームも頑張りました。西東京市のティーボール大会に3チームが出場し、それぞれが優勝や準優勝、第3位を獲得する等、好成績を独占しました。たくさんのメンバーがいる中で、今日は3名の子どもたちが代表で表彰式に臨みました。少し緊張している様子も見られましたが、その表情からは、日頃の練習の成果が存分に発揮できた達成感や充実感が伺えました。

最後は、「にしとうきょう環境アワード」の表彰です。わかば学級の子どもたちが取り組んできたペットボトル回収プロジェクトが西東京市から表彰されたことは、以前にも「校長のつぶやき」で紹介させていただきました。現在も、そのプロジェクトは進行中です。表彰の後、わかば学級の代表の子が今後も回収を続けることを説明し、全校児童に協力を呼びかける姿がありました。さっそく私も、持参したペットボトル容器を回収ボックスに入れさせてもらいました。

本校は、「笑顔いっぱい!元気いっぱい!力いっぱい!」の子どもたちの育成を目指しています。これからも子どもたちの「力」や「良さ」をたくさん紹介し、みんなで認め合い、讃え合える学校にしていきたいと思います。

令和7年12月5日(金曜日) 〜117〜

「おはようございます!」

田無小学校の朝は、元気な挨拶の声でいっぱいです。本校では、子どもたちがすすんで挨拶ができるように、年間を通して挨拶運動に取り組んでいます。この「校長のつぶやき」の中でも挨拶について書かせていただくことが多いのは、そのことに由来します。

さて、その挨拶の取り組みですが、今週からまた新たなプロジェクトが始まりました。

「ほら、ランドセルにスタンプカードをつけてみたよ。いいでしょ。」

「やったー!スタンプもらったよ。」

「スタンプが10日間分たまったら、どうなるのかな?」

5年生の子どもたちが企画した挨拶のプロジェクト『あいさつスタンプラリー』です。元気に挨拶をしてくれた子どもたちに、5年生の挨拶当番の子がスタンプを押してくれるというものです。期間限定のプロジェクトではありますが、今週と来週の2週にわたって行われます。

5年生の国語の学習の中に、「よりよい学校生活のために」という単元があります。どうすれば学校生活をもっと良くしていくことができるのかについて、子どもたちはグループで話し合い、意見を出し合ってきました。学校によっては、教科書の中の学習や話し合いの学習で終わってしまうことも少なくありません。しかし、田無小の子どもたちは、実際の学校生活を良くしたいという熱い思いをもち、今回の挨拶プロジェクトにつなげることにしました。大まかではありますが、これがプロジェクト誕生の経緯です。

プロジェクトを全校に浸透させるにあたり、子どもたちは朝会の中で全校児童に呼びかけたり、手分けをして全クラスに説明に行ったりしました。また、ポスターを作って校内の様々な場所に掲示し、さらには、スタンプラリー用のカードを作成して全クラスに配布しました。プロジェクトが動き出す前から、主体的に行動する姿、仲間と協同的に取り組む姿が多く見られました。

そして、12月に入った今週から、いよいよ『あいさつスタンプラリー』がスタートしました。事前の宣伝や広報活動も功を奏し、低学年から高学年までの子どもたちが毎朝元気に挨拶をしています。ただ、子どもたちは前半戦の実践を終えて、新たな課題も見つけたようです。その課題解決に向けて、教室で話し合いを展開している場面を見かけました。このような振り返りの時間も、私は大事だと考えています。世の中、全てがうまくいくことばかりではありません。逆に、うまくいかないことの方が多いかもしれません。大切なのは、課題解決に向けて、諦めることなく、粘り強くチャレンジを続けることです。トライ&エラーを繰り返しながら、ゆっくりと前進してほしいと思います。

毎朝、あいさつ隊の「おはようゲート(仮称)」が登校する子どもたちを迎えてくれます。

今週から「あいさつスタンプラリー」プロジェクトが始まっています。

5年生の当番の子がスタンプを押してくれます。みんな頑張っています。

令和7年12月4日(木曜日) 〜116〜

先週から今週にかけて、2年生の3クラスで算数の授業を担当しました。内容は、九九の学習です。『九九バトル』というカードゲームを使って、授業を進めました。

『九九バトル』というのは、私が2年生を担任した時に自作したカードゲームです。今から10年以上も前のことになります。九九は今後の算数の学習においても欠くことのできない大切な学習内容です。それだけに、子どもたちには確実に理解し、覚えてほしいものでもあります。しかし、「どうせなら、楽しく学んでもらいたいなぁ…。」という思いがあったので、子どもたちが大好きなゲームの要素を取り入れて作ったのが、今回使用した『九九バトル』です。長くなりましたが、開発の経緯については、以上となります。

子どもたちにはゲームで使う『モンスターカード』を配りました。今回は入門編ということで、全員が同じカード、『コロコロキャット』を使いました。詳しい遊び方の説明については割愛させていただきますが、簡潔に言うと、ゲームを進める中で、九九を中心に、たし算、ひき算を自分たちで計算する場面が多く出てきます。市販のゲームとは違い、与えるダメージや残りの体力(HP)の計算を、自分たちで処理しないとゲームは成立しません。そこが、この『九九バトル』のポイントです。

通常であれば面倒くさい計算も、ゲームとなれば話は別です。どのクラスでも、子どもたちは夢中になって計算をしながら、ゲームを進めていました。すでに2枚目のカードへの興味も高まっているようです。教材を作った自分としては、子どもたちが楽しんで学んでくれるのが何よりも嬉しいです。

2年生のみなさん、次なるミッションを楽しみにしていてね。

現在、入門編のキャラクター『コロコロキャット』を使って練習中です。

令和7年12月3日(水曜日) 〜115〜

本日、私は朝から出張だったため、子どもたちの様子を見ることがほとんどできませんでした…。そこで、今回の「校長のつぶやき」は、昨日行われたロング昼休みについて書かせていただきます。

「ロング昼休み」は、子どもたち同士のかかわりを大きく広げるために、2学期から始めました。「ロング昼休み」に行われている活動は、大きく2つあります。そのひとつが、体育館で毎月開催している「TANASHI ライブ・パフォーマンス」です。(このイベントについては以前にもふれたことがありますので、ここでは割愛させていただきます。)そして、もうひとつが、上級生と下級生の異学年交流を目的とした「縦割りあそび」です。6年1組と1年1組、5年2組と3年2組、4年3組と2年3組のように、兄弟学級が一緒になって楽しい時間を過ごすことをねらいとしています。

「わたしの名前は〇〇です。」

「ぼくの好きなものは〇〇です。」

グループ内で挨拶や自己紹介をしている場面を見かけました。上級生が上手に進行役を務めています。既に仲の良い友達もいるようですが、改めて挨拶から始めているのは感心しました。せっかくの交流の時間です。それぞれが好き勝手に遊ぶのではなく、最低限の礼儀やマナーを守りながら、みんなで楽しくかかわっていきたいという思いやりの心が伝わってきました。

「久しぶりにハンカチ落としをしたけど、おもしろかったー。」

「ぼくたちのチームはイス取りゲームをしたよ。」

「また〇年生のお兄さん、お姉さんと遊びたいな。」

終了の時間になると、子どもたちはそれぞれの教室に戻ります。私も廊下でたくさんの子どもたちに会いましたが、その表情はとても満足気でした。同時に、子どもたちにとって、今回の「ロング昼休み」がとても楽しい時間だったことが伺えました。

いつもは同級生と過ごすことの多い学校生活です。しかし、違う学年の友達とかかわることで、子どもたちの中には普段と異なる一面が見えてくることがあります。優しさ、思いやり、リーダーシップ、ムードメーカー、責任感…等々。もちろん、その一面は人によって異なるでしょう。しかし、いろいろな人とのかかわりは、子どもたちを大きく成長させます。豊かなかかわりこそ、何にも代え難い学びや経験につながると考えます。これからも田無小学校では、異学年交流を含め、様々な「かかわり」活動にも力を入れていきたいと思います。

6年生が上手に話し合いを進めていました。

グループごとに自己紹介をしたり、遊びを決めたりしていました。

「なんでもバスケット」かな?どのグループも楽しそうに遊んでいました。

「ハンカチ落とし」も盛り上がっていました。次の「たてわりあそび」も楽しみです。

令和7年12月2日(火曜日) 〜114〜

昨日の続きです。土曜日に行われた夜のイベント、「星空かんさつ会」の様子について書かせていただきます。

校庭に大きな天体望遠鏡が並んでいます。どの望遠鏡にも、長蛇の列ができています。

「すごい!月だ!表面に穴がいっぱいあって、なんだかボコボコしているよ。」

「見えた!土星の輪だ!本当に輪っかがあるんだね。」

「アルビレオって、初めて聞いたけど…。サッカーのアルビレックス新潟の名前って、ここから来てるんだって。」

子どもたちは興奮しながら天体や星の様子を観察していました。私も体験させてもらいましたが、それぞれの望遠鏡を覗くと、月や土星、恒星の姿がはっきりと現れました。想像以上に鮮明に見えた星の姿に、私も興奮と感動を覚えました。

冬は空気が乾燥しているので、星空の観察には適した季節です。そこに、地域のボランティアの方が素晴らしい性能の天体望遠鏡を貸してくださったので、子どもたちにとっても、大満足の星空観察会になったのではないでしょうか。終了時刻のギリギリまで、何度も何度も星々を観察している1年生の男の子もいました。感心したのは、見えたことや教わったことを熱心に記録しているところです。

「ぼく、来年もせったい来る!」

星空観察の熱烈なファンが、またひとり増えたようです。来年も楽しみですね。

スマホやタブレット等、近くの画面や小さな文字を見ることが多い時代です。そのような時代だからこそ、月や星など、とてつもなく遠くのものをじっと眺めてみるのも、また面白いかもしれませんね。おすすめしたいと思います。

最後になりますが、子どもたちのために素晴らしいイベントを開催してくださった育成会かしわ会の皆様、田無小学校のおやじ会の皆様、PTAの皆様に、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

大きな天体望遠鏡を覗いています。さあ、何が見えたかな?

校舎の壁が巨大なスクリーンになりました。楽しい星の解説動画が流れています。

「星空かんさつ会」には、たくさんの人たちが参加していました。

令和7年12月1日(月曜日) 〜113〜

2025年も早いもので師走を迎えることになりました。今年も残り1カ月です。学校でも子どもたちと一緒に学習や生活の振り返りをしながら、2025年の締めくくりをしていきたいと思います。

さて、少し話が遡りますが、一昨日の11月29日のことです。お昼から夜にかけて、本校を会場に素敵なイベントが開催されました。育成会かしわ会の皆様、田無小学校のおやじ会の皆様、PTAの皆様の共済による「わくわく子ども縁日」と「星空かんさつ会」です。子どもたちのためにいつも楽しいイベントを開催してくださり、ありがとうございます。今回、私も初めて参加させていただきましたので、その様子について書こうと思います。(…が、長文になりそうなので、本日と明日の2回にわたって書かせていただきます。)

「このバランスゲーム…。む、むずかしい!」

「校長先生!見て!こんなにお菓子をもらっちゃった!」

体育館や校庭、渡り廊下には、子どもたちが楽しめるゲームコーナーやチャレンジコーナーのお店がたくさんあり、子どもたちはとても楽しそうに参加していました。いろいろな戦利品(お菓子や景品のカード等)を誇らし気に見せてくれる子も多く、夢中になっている様子が伺えました。縁日のお店には、近隣の中学生ボランティアの生徒や本校OBの方々もお手伝いに参加してくれました。小さな子どもたちに優しく接してくれているお兄さん、お姉さんたちの姿は素敵ですね。

「あそこのカードゲームのコーナーに先生たちがいっぱいいるよ。鬼滅の刃のキャラになってる。」

「〇〇先生の剣道コーナー。すっごい行列ができているよ。先生…、疲れないのかな?」

また、縁日のお店には、本校の先生たちもたくさん参加してくれました。『鬼滅の刃』に登場する上限の鬼の役になって、子どもたちとカードゲームの対決をしていました。また、ある先生は剣道コーナーを担当し、子どもたちに竹刀の振り方を教えたり、自らが打ち込まれ役になったりして、体を張りながら熱血指導を行っていました。いつもは教室で勉強を教えている身近な先生たちがイベントで活躍している姿を見て、子どもたちはとても嬉しそうでした。

お昼のイベントの縁日が終わると、夕方から夜にかけて「星空かんさつ会」が始まります。その内容については…、明日に続かせていただきます。(やはり長文になってしまいました…。)

バランスのゲームの様子です。おっとっと…。棒を倒さないように…。

田無小の先生たちと白熱のカードバトル!さあ、勝負だ!

こちらは剣道の体験コーナーです。小さな剣士たちがたくさん参加していました。

令和7年11月28日(金曜日) 〜112〜

少し前になりますが、11月23日は「勤労感謝の日」でした。国民の祝日に関する法律によれば、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」ことを趣旨としています。「勤労感謝の日」で有名な11月23日ですが、実はもうひとつ、日本で古くから行われている祭事があります。それが、「新嘗祭」です。

新嘗祭は「にいなめさい」と呼び、その年の豊作を祝うお祭りです。「しんじょうさい」「にいなめのまつり」とも呼ばれ、毎年11月23日に天皇陛下が神々に豊作の感謝を伝えるほか、全国各地の神社でも祝いの祭りが開催されます。天皇陛下が行う事としては神々にその年の収穫物を供え、後に自らもそれを食すという儀式が挙げられます。収穫物は米をはじめとする五穀(5種類の穀物。明確な規定はないが稲、麦、栗、大豆、小豆が代表例とされる事が多い)が納められます。

さて、説明が長くなりました。実は今日、田無小学校でも豊作を祝うお祭りである「お米まつり」が行われました。5年生の子どもたちが春から秋にかけて、長期にわたって米作りに挑戦してきたことは、以前の「校長のつぶやき」でも書かせていただきました。今日は5年生の子どもたちが体育館に集まり、実行委員を中心に楽しいお祭りを開催していました。

体育館の舞台の上に奉納した稲が見守る中、お米にまつわるクイズ大会が行われたり、稲わらで作ったバトンを使ったリレー大会が行われたり等、会場は大盛り上がりでした。保護者の方々にもご協力をいただき、収穫したお米を使って、美味しいおにぎりをたくさん作っていただきました。今回の「お米まつり」を通して、5年生の子どもたちは、お米が無事に育ったことや収穫できたことに対して、喜びや感謝の気持ちをもつことができたのではないでしょうか。同時に、多くの人たちの協力や自然の恩恵の有難さについても学ぶことができたと思います。おかげさまで、子どもたちなりの「新嘗祭」を無事に終えることができました。ありがとうございました。

「お米まつり」では、最初に収穫した稲を奉納しました。

実行委員が中心になって進行していました。

稲わらで作ったバトンを使って、クラス対抗のリレー大会です。がんばれー!

保護者の方に作っていただいたおにぎりです。ご馳走様でした。

令和7年11月27日(木曜日) 〜111〜

「校長先生!予選突破しましたー!」

「ぼくも予選を2位で通過しました。」

今週に入ってから、多くの子どもたちがすすんで報告してくれます。これは、野球やサッカー等のスポーツの話ではありません。実は、新たなる闘いが、ここ田無小を舞台に繰り広げられているのです。その闘いの名こそ、「天下一計算王決定戦」です!

「天下一計算王決定戦」は、子どもたちに配られたタブレットを活用することと、個々の計算力の向上を図ることを目的としています。ルールも単純明快です。1分間にどれだけ多くの計算問題を解き続けることができるか、というのが勝敗の基準になります。そのため、子どもたちは日頃からちょっとした時間があれば、「天下一計算王決定戦」で使用する学習サイトにアクセスして、自主的に練習しています。

何事も積み重ねというのは大切で、この計算練習も例外ではありません。タブレットの操作技術と計算力の向上が顕著な成果として見られます。「天下一計算王決定戦」の予選では、それまでの自身の記録を大きく上回る子が続出しました。自分の記録をスクリーンショットで保存している子もいます。子どもたち自身も自分の力の伸びを実感しているようです。

「はじめた頃より、正解率が良くなっています。今日の記録は95%です。」

「最初は1分で30問がギリギリだったのに、今は大体40〜50くらい。」

しかし、「天下一計算王決定戦」の最大の特徴は、やはりお互いの計算力を競い合う点です。人は互いに切磋琢磨することで、更なる高みを目指すことができます。この点は、世界陸上もW杯も「天下一計算王決定戦」も同じです。さあ、今大会も続々と準決勝進出者が決まってきました。田無小初の『計算王』の栄冠を手にすることができるのは、いったい誰でしょうか?熱戦はまだまだ続きます。

令和7年11月26日(水曜日) 〜110〜

あたたかい日差しと陽気のおかげで、過ごしやすい日々は続いていますが、校庭の木々は鮮やかな紅葉を私たちに披露してくれた後、一日一日その葉を落とし続けています。これからやって来る厳しい寒さに耐えるべく、冬支度を始めているようです。深まりゆく秋も、私たちに情緒的な余韻を残しつつ、いよいよ最終章に入ろうとしています。子どもたちには、季節の移ろいを目で見たり、肌で感じたりしながら、心のままに楽しんでほしいと思います。

さて、話は変わります。今年は例年よりも早い時期から、インフルエンザが流行しています。その感染力も強いようで、西東京市内においても学級閉鎖の情報が後を絶ちません。本校でも、先週から今週にかけて4つのクラスが学級閉鎖になりました。もちろん体調が回復して、元気に登校できるようになった子もいます。しかし、一方では、昨日まで元気だったのに、急に具合が悪くなったというケースも少なくありません。引き続き、学校でも、うがい・手洗い、こまめな換気等に気を付けながら、インフルエンザ等の予防に努めていきたいと思います。皆様もご自愛ください。

令和7年11月25日(火曜日) 〜109〜

先週の金曜日の「校長のつぶやき」には、わかば学級の子どもたちと「東京2025デフリンピック」に行ってきたことを書かせていただきました。実は同じ日に、ゲストティーチャーをお招きした特別授業が体育館で行われていました。今回は、その授業の様子について書かせていただきます。

4年生の子どもたちは、総合的な学習の時間の中で、誰もが暮らしやすい「共生社会」について学習しています。障害を抱えている方々にとって、この西東京市の街は暮らしやすい街なのかどうか、それぞれが課題をもって学習を展開しています。今回、4年生の子どもたちに特別授業を行ってくださったのは、視覚に障害を抱えていらっしゃる方です。子どもたちの質問にも、ひとつひとつ優しい口調で丁寧に答えていただきました。

お話を聞かせていただく中で、私が印象に残ったのは、最近多くなってきたセルフレジに関するお話でした。お存知の通り、セルフレジはお店の人がいなくても、自分でタッチパネルを操作すれば簡単に会計ができるものです。現金が無くても、交通系ICやQRコード決済で清算を完了することができます。しかし、視覚に障害を抱えている方々にとっては、凹凸のないタッチパネルの操作は、非常に難しいものだということがわかりました。自分の視点だけで物事を見ていては、気付くことのできない現実がある…。多くの子どもたちと一緒に、私も学ぶことができました。

そして、この特別授業には、盲導犬も一緒に参加してくれました。盲導犬が人を優しくリードしている様子や、たくさんの人がいる中でも静かにしている様子を実際に見て、子どもたちは驚くと同時に、感心していました。

「盲導犬って、街の中の様子をちゃんと理解しているんだね。頭がいいな。」

「○○さんがお話をしているときは、盲導犬はずっと大人しくしていたよ。えらいなぁ。」

毎年12月3日から9日は「障害者週間」です。障害者基本法では、国民に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、この期間が定められています。障害者福祉についての関心の高さや理解度は、人によって千差万別です。正直なところ、私自身も決して十分であるとは言えません。私も子どもたちと一緒に、これからも学び続けようと思います。

4年生の特別授業の様子です。みんな真剣に話を聞いていました。

この度は貴重なお話をありがとうございました。

令和7年11月21日(金曜日) 〜108〜

「うわー、広い会場だなー。」

「どっちの国の選手もすごく上手!がんばれー!」

わかば学級の子どもたちと一緒に、「東京2025デフリンピック」に行ってきました。「東京2025デフリンピック」は、聴覚に障害のあるデフアスリートを対象とした国際総合スポーツ大会で、11月15日から25日にかけて開催されています。ニュースやスポーツ番組等でも報じられているので、ご存知の方も多いと思いますが、その日程の中でたくさんの競技が行われています。田無小学校の子どもたちが観戦したのは、京王アリーナTOKYO(武蔵野の森総合スポーツプラザ)を会場に、連日にわたって熱い戦いが繰り広げられている「バドミントン」です。

9月12日と16日の「校長のつぶやき」でも紹介させていただきましたが、わかば学級の子どもたちは「デフリンピック」について学習を進めてきました。9月には、デフバドミントンの鎌田真衣選手にお越しいただき、子どもたちに向けて、特別な体験授業と貴重なお話をしていただきました。そして、いよいよ今日。実際に大会を観戦する日がやってきたわけです。

会場の広さに圧倒される子、選手のスーパープレーに興奮する子、サインエールを使って必死に応援する子…、どの子も心のままにデフリンピックを楽しんでいる様子が伺えました。その中でも…

「あっ!あそこにデフリンピックのマークがある!」

「むこうに情報保証機器があった。『バシッ』とか『ズバン』とか、画面に文字が出ていたよ。」

「コーチと選手が手話を使ってコミュニケーションをとっている。」

学習を積み重ねてきたからこそ得られた気付きや発見がありました。デフリンピックを実際の会場で観戦できた経験は、子どもたちにとって大切な学びになると同時に、素敵な思い出にもなったはずです。会場の空気や試合の迫力を生で感じた子どもたちが、今後どのように学習を展開していくのか、引き続き見守っていきたいと思います。

子どもたちは「サインエール」を使って、一生懸命応援していました。

「情報保証機器」のモニターには、リアルタイムで文字が表示されていました。

子どもたちの観戦マナーは、最後までとても立派でした。

令和7年11月20日(木曜日) 〜107〜

朝の時間、1年生の子どもたちがいつものように登校してきます。ただ、いつもと違うのは、黄色いカバーのついたランドセルではなく、ナップサック姿の子どもたちが多いことです。

「今日は生活科見学に出かけるんだよ。」

「たくさんドングリを拾うんだ!」

1年生の言葉の通り、今日は生活科見学がありました。田無小学校の北側に位置する東大農場に行き、そこでドングリや松ぼっくり等をたくさん探してきます。ちょっとした宝探しのようで、子どもたちは既にワクワクがいっぱいのようです。期待を胸に、1年生の子どもたちは意気揚々と出発していきました。

その後、私はいつものように校内をまわり、いろいろな授業に顔を出していました。ふと気が付くと、午前中の授業も4時間目に入っていました。すると、下の階から賑やかな声が聞こえてきました。生活科見学に出かけた1年生が帰ってきたようです。

「校長先生!見て!こんなに拾ってきたよ!」

「このドングリの形、丸くてカワイイ。」

「わたしの見つけた松ぼっくり!大きいでしょ!」

「これがドングリで、これがきれいな葉っぱで、これは…えーと、何の実かな?」

自分が集めた「お宝」を誇らしげに示しながら、子どもたちは嬉しそうに報告してくれました。気候の良い中で行われた今日の生活科見学は、子どもたちにとって、充実した学びの時間になったようです。1年生のみんな、おつかれさまでした。

令和7年11月19日(水曜日) 〜106〜

「ここの段差もけっこう気になるね。」

「よし。写真を撮っておこう。」

4年生が学校の周りで、タブレットを持って調査活動に励んでいました。駅の周辺や歩道の状況等、グループごとに分担しながら調査を進め、車イスで移動する人たちにとって、どのような場所が安全で、どのような場所が危ないのか、実際の街の様子を具体的に調べていました。友達と意見を交流しながら調査を進める姿は、とても意欲的かつ協同的です。また、気になる場所があれば、手際よくタブレットで撮影して、記録に残していました。こうしておけば、教室に戻った後もクラスのみんなで共有できますからね。GIGAスクールが始まって以降、子どもたちの学びの世界は大きく広がっています。

さて、話を戻します。4年生の子どもたちは、総合的な学習の時間の中で、誰もが暮らしやすい「共生社会」について学習しています。障害を抱えている方々にとって、この西東京市の街は暮らしやすい街なのかどうか、それぞれが課題をもって学習を展開しています。先日は実際に自分たちが車イスに乗り、友達に押してもらいながら、校内の様々な場所を移動してみました。すると、目線の高さが変わることに戸惑いを感じたり、わずかな段差が車イスの妨げになっていることに気付いたり等、多くの学びがあったようです。実際に体験してみたからこそ、切実な困り感や課題が見えてきたのでしょう。今日はその時の経験を生かして、自分たちの生活する街の様子を調査してみる活動でした。はたして、子どもたちの目には、見慣れたいつもの街が、今日はどのように映ったでしょうか。車イスを利用されている方をはじめ、様々な障害のある方々に思いを寄せること。これこそが、「共生社会」を築いていくために大切な一歩目なのかもしれませんね。

令和7年11月18日(火曜日) 〜105〜

土曜日に行われた音楽会では、6年生が「おわりの言葉」を担当しました。本日の「校長のつぶやき」では、その時の6年生の言葉を紹介させていただきます。

◆◆◆

保護者の皆様、本日はご多用の中、ご来場いただきありがとうございました。私たちの合唱と合奏は、いかがだったでしょうか。

6年生としての音楽会の練習に取り組んでいるとき、私はふと、3年生のときの音楽会を思い出しました。あの時は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている頃で、合唱をすることができず、合奏のみの音楽会でした。私はこのとき、みんなで声を合わせて歌を完成させることができないことを、とても残念に感じていました。そして、3年後、もし合唱ができるようになったら、この思いを歌に込めて、悔いのない音楽会にしたいと思っていました。

私は練習のときから、歌えることの喜びをかみしめながら、真剣に練習に取り組みました。大変なことは何度もありましたが、それを力に変えてきました。私はこの音楽会を通して、もうひとつ大切なことに気付きました。それは、感謝の気持ちです。

音楽を指導してくださった○○先生をはじめ、多くの先生方、私たちの合唱と合奏を聴いてくれたすべてのみなさんに感謝の気持ちをもって音楽に取り組みました。今日、ここにいる仲間とともに最高の演奏ができたと思います。

私たち6年生は、あと数か月で田無小学校を卒業し、新たなステージへと旅立ちます。音楽会の経験を胸に、これからもさらに大きく成長していこうと思います。

本日はありがとうございました。

◆◆◆

私も会場でこの言葉を聞いていましたが、思わず胸が熱くなりました。コロナ禍を乗り越えた子どもたちは、逞しく立派に成長しています。これから先の更なる成長も、教職員一同でしっかりと見守っていきたいと思います。

令和7年11月15日(土曜日) 〜104〜

「うー、ちょっと緊張するなぁ…。でも、がんばるぞ。」

「〇年生の音楽、すごかったね。迫力満点だった。」

「5年生の曲で使っていた楽器って何だろう?ぼくもやってみたいな。」

「わかば学級のドラクエの曲が良かったね!校長先生もうれしかったでしょ?」

木曜日から本日までの3日間にわたって、田無小学校の音楽会が行われました。この3日間は、学校の中も音楽会一色で、子どもたちからも音楽会に関する言葉がたくさん聞こえてきました。

振り返れば、音楽会に向けて、子どもたちは一生懸命練習を積み重ねてきました。朝の時間や休み時間にも、自主的に練習に励んでいる子どもたちの姿もたくさんありました。練習の成果が十分に発揮できた子もいれば、緊張のあまりに失敗してしまった子もいたかもしれません。しかし、みんなと力を合わせて努力や挑戦を続けてきたことは、紛れもない事実です。胸を張ってほしいと思います。

保護者鑑賞日の本日は、大勢の保護者の皆様、地域の皆様にもお越しいただき、子どもたちの音楽の発表や頑張っている姿をたくさん見ていただくことができました。いかがだったでしょうか?今回の音楽会は、「心を燃やし 音の花火を 奏でよう」というテーマで、子どもたちと教職員が一丸となって取り組んできました。子どもたちが奏でる楽器の音色や歌声は、当然ですが、ひとつひとつの形は異なります。しかし、それらが美しく調和したときに、子どもたちの合奏や合唱は唯一無二の「音の花火」を咲かせ、たくさんの人の心を動かす力をもち始めます。夜空に輝く大輪の花火のように、皆様の心の中に楽しい気持ちや感動を届けることができたのであれば、幸いに思います。本日はありがとうございました。

3日間にわたって行われた音楽会、子どもたちは力いっぱい頑張りました。

音楽音楽会に取り組んだ期間は、学校中に素敵な歌声や演奏が響き渡っていました。

令和7年11月11日(火曜日) 〜103〜

「みんなー、横一列にならんでー!」

「もっと詰めなくちゃ。隙間ができないように…。」

体育館に行くと、6年生が壁に沿って、横一列に並んでいました。手には雑巾を持っています。そして、そのまま床に雑巾を置き、陸上競技のクラウチングスタートのような姿勢になりました。

「よーし。準備OK。」

「よーい…どん!」

すると、6年生の子どもたちは一斉に前に向かって雑巾がけを始めました。数十名による一斉の雑巾がけは、まさに迫力満点です。体育館の床の汚れや埃を、文字通り「一掃」してくれました。

これは、今日の5時間目に行われた音楽会の会場準備の様子です。1〜5年生の子どもたちは給食後に下校しましたが、最高学年である6年生だけは、明後日に迫った音楽会の会場準備のために午後も仕事を頑張ってくれました。体育館の清掃だけではなく、校内掲示や装飾等の仕事も、みんなで協力しながら一生懸命働いてくれました。学校行事等の際には、他の学年の子どもたちが気付かないところで、いつも6年生が準備や片付けを頑張ってくれています。頼もしい最高学年です。6年生のおかげで、無事に音楽会を迎えることができそうです。みなさん、ありがとうございました。

最後になりますが、私は明日から週末まで出張が続き、学校を不在にすることが多くなります。そのため、「校長のつぶやき」は一時的にストップしてしまいますが、また来週には再開するつもりです。(←忘れないように、頑張ります。)どうぞよろしくお願いいたします。

体育館の床掃除が始まりました。みんなで雑巾がけをしています。

6年生のおかげで、体育館の床もピカピカになりました。

校内に飾る掲示物や装飾づくりも頑張ってくれました。

ガラスや壁面に「音符」や「楽器」を貼っています。音楽会バージョンに会場が彩られてきました。

令和7年11月10日(月曜日) 〜102〜

週末に西東京いこいの森公園にて、「西東京市民まつり」が開催されました。今回で22回目を迎える市民まつりは、まさに西東京市が誇る一大イベント。見どころも数多くありました。野外ステージやパフォーマンス・ストリート等では、たくさんのチームやサークル、団体による熱い演芸が披露されました。本校の中にも、ダンスチームに所属している子どもたちがおり、当日は素晴らしいパフォーマンスを繰り広げていました。また、出店エリアでは、市民の皆様や商工業者の皆様によるグルメや展示などのブースがところ狭しと並んでいて、食べ歩きを楽しんだ子どもたちも多くいたようです。

昨日は生憎の雨でしたが、そのような中でもたくさんの人たちが傘を差しながら来場していました。お昼過ぎになると、野外ステージでセレモニーが行われる関係で、人が大勢集まってきました。このセレモニーの中では、様々な分野で活躍した児童生徒の表彰が行われます。また、環境アワードに取り組み、成果を上げた団体や学校等にも表彰が行われます。

前置きが長くなりました。実は、田無小学校のわかば学級の子どもたちが、この環境アワードで表彰されることになりました。わかば学級の子どもたちは、年間を通してSDGsについて学習しています。その中で、ペットボトルの回収を学校全体に呼びかけ、大きなムーブメントを巻き起こしました。学校中のたくさんの子どもたちや教職員がこの運動に賛同し、その回収本数は約7500本になりました。当初の目標だった5000本はクリアしたので、次は10000本の回収を目指しています。

ちなみに、回収したペットボトルをコンビニエンスストアに持っていくと、電子マネーのようなポイントに換算してくれます。5本で1円分のポイントになるので、7500本だと1500円分になるわけです。コツコツ集めたポイントについても、その使い道をどうするのかを今後はみんなで話し合って決めていきます。まだ道の途中ではありますが、わかば学級のSDGsプロジェクトは、このような経緯で進められてきました。そしてこの度、わかば学級の子どもたちの頑張りが、西東京市にも高く評価をされ、今回の受賞に至ることになりました。

今回は6年生と5年生の代表児童がセレモニーに参加し、西東京市長から直接賞状をいただくことになりました。代表児童の子どもたちは実に堂々とした態度で、立派に大役を果たしてくれました。よく頑張りました。

最後になりますが、このプロジェクトはまだまだ続きます。引き続き、ご家庭で不要になったペットボトルがありましたら、回収のご協力をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

西東京市の市長から、直接表彰をしていただきました。

わかば学級のみなさんの頑張りが、多くの人たちの心に届きました。みんな、おめでとう!

令和7年11月7日(金曜日) 〜101〜

「なんだか雪みたい。きれい。」

「これって溶けているのかな。」

理科室に行くと、5年生が何やら実験をしていました。水の入ったメスシリンダーの上から、塩をパラパラと落としていきます。すると、塩は水の中でゆっくりと下に落ちていき、徐々に見えなくなっていきます。その様子はまるで雪のようです。これは「物の溶け方」について学習している場面です。物を水に溶かし、水の温度や量による溶け方の違いを調べ、物の溶け方の規則性についての考えを持つようにするのがねらいです。料理などの経験があれば、塩や砂糖が汁物やスープに溶けていくことは何となく予想できると思います。しかし、溶け方の違いや規則性となると、大人であっても即答は難しいのではないでしょうか。5年生の子どもたちは様々な実験を通して、その答えに迫っていきます。学習はまだ始まったばかりです。みんなで問題解決学習に取り組んでいきましょう。

「ここは見通しが悪かったよね。」

「人通りが少ないところも危ないよね。」

5時間目に3年生の教室に行くと、クラスの垣根を越えて話し合いを進めていました。4つの教室に4つのクラスの子どもたちが混ざって活動しています。「地域安全マップ」づくりの様子です。

先日、子どもたちは地域を実際に歩いてまわり、防犯・防災面における「危険な場所」を調査しました。この調査結果をもとに、みんなで情報を集約して整理し、「地域安全マップ」を作成していきます。この学習は、自分たちが生活する地域を、安全面という視点で見つめ直すことにもつながります。学習を進めていくうちに、子どもたちの中にも、様々な気付きや学びが生まれてくるはずです。子どもたちに負けないように、私たち大人も連携を密にとりながら、地域の安全を力強く守っていきたいと思います。

パラパラパラ・・・。さて、塩は水の中でどうなっているのかな?

令和7年11月6日(木曜日) 〜100〜

本日の「校長のつぶやき」も、朝の時間に校内をまわっていた時のことについて書かせていただきます。

「♪タータタータータータータッター♪♪」

わかば学級の教室から、私の大好きな曲が聞こえてきました。子どもたちがキーボードで一生懸命練習しています。『ドラゴンクエスト』の序曲です。私がこのゲームを大好きなことは、以前にも「校長のつぶやき」で紹介させていただきました。私はこの曲を耳にするだけで、胸が高鳴り、心が躍ります。今年の田無小学校の音楽会では、わかば学級の子どもたちが力を合わせてこの曲を演奏します。保護者の皆様、地域の皆様の中には、このゲームのファンの方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご期待ください。

話を続けます。その後も校内をまわっていたところ、今度は4年生の教室から美しいリコーダーの演奏が聞こえてきました。来週に迫った音楽会の本番に向けて、朝の時間も使って教室で練習に取り組んでいます。リコーダーはきれいな音色を出すのが難しい楽器なので、粘り強い地道な練習が必要になります。あるクラスでは、少人数ごとに前で演奏していました。担任の先生が真剣な表情で演奏を聴き、演奏後に丁寧なアドバイスをしている場面もありました。4年生の子どもたちもがんばっています。

そして、さらに校内をまわっていると、黒い衣装を身にまとった子どもたちに出会いました。2列に並んで、静かに廊下を歩いています。この後の1時間目に、体育館で音楽会の練習があるようです。今日は本番と同じ衣装を着て、実際に練習をするらしいです。そのためなのでしょうか、子どもたちの表情はいつも以上に引き締まっています。2年生の姿から、本番に向けた気合いが十分に伝わってきました。

音楽会の練習も佳境に入ってきました。どの学年も心をひとつに全力で取り組んでいます。私も校内をまわりながら、子どもたちの頑張りを応援していきたいと思います。

令和7年11月5日(水曜日) 〜99〜

毎朝、正門付近に立ち、「あいさつ隊」の子どもたちと一緒に挨拶をする。その後、校内をまわり、子どもたちの登校後の様子や各クラスの欠席状況を確認する。これが私の朝のルーティーンです。廊下から教室の中を見るだけでは、個人的には物足りなく思ってしまうので、私はいつも教室の中に入り込んでしまいます。時として、授業に参加してしまうことも少なくありません。田無小学校は34学級あるので、全てのクラスをまわり終えると、だいたい10時頃になっています。正直、時間はかかります。しかし、校内をまわるのが大好きな自分にとっては、この時間がとても楽しいひとときになっています。もともと授業を見るのも好きですし、子どもたちとも多くかかわることができるからです。実のところ、朝の時間以外にも、給食の時間や午後の授業中も校内をまわっています。出張や会議等が入らない限り、このルーティーンは変わらないでしょう。

そして、今朝も校内をまわっていました。2年生のあるクラスに入ると、全員が折り紙で何かを作っているところでした。子どもたちは教室前方のモニターを見ながら、折り続けています。(今は折り紙のお手本動画もあって、わかりやすいなぁ)と思っていたところ、よく見ると、画面に映っているお手本は、クラスの男の子の手元の様子でした。その子は黒板の前の席で、実物投影機を通して、自分の作っている様子を映しながら説明をしていたわけです。友達がわかるように気を配りながら、丁寧に折り進めていく様子に、私は驚かされました。その子の作品もまた独創的で素晴らしかったので、下の画像で紹介させていただきます。

このように、子どもたちが得意なことをお互いに教え合ったり、学び合ったりしている場面に出会うことができるのも、校内巡視の醍醐味です。さて、明日はどんな場面に出会うことができるのか、毎日楽しみでいっぱいです。

その男の子が作った作品です。ひとつひとつのキー(ボタン)が、一枚の折り紙で作られています。

クラスのみんなも実際に作品にさわって、キー(ボタン)を押す感触を楽しんでいました。

令和7年11月4日(火曜日) 〜98〜

11月に入り、秋もますます深まってきました。昨日までの3連休は天候にも恵まれたので、紅葉を見にお出かけをしたり、心地よい気候の中で運動を楽しんだりした子どもたちも多かったようです。

昨日(11月3日)のことになりますが、西東京市で「第24回西東京市歩け歩け会」が開催されました。これは西東京市青少年育成会連絡会・第24回西東京市「歩け歩け会」実行委員会が主催する恒例のイベントで、毎年この時期に開催されています。田無第四中学校を出発して多摩湖自転車歩行者道を通り、ゴールの多摩湖を目指します。ゴールの多摩湖までの距離は約13キロメートルです。ウォーキングとしても、なかなかの運動量になるのではないでしょうか。このイベントには、市内在住・在学・在勤の方であれば、誰でも参加することができます。

今年はスケジュールの調整ができたので、私はこの「歩け歩け会」に参加させていただきました。参加者の中には、田無小学校の子どもたちの姿や、私の前任校の子どもたちの姿も見られました。爽やかな気候の中、紅葉の美しい多摩湖自転車歩行者道をみんなで歩く時間は、とても楽しく、気持ちの良いものでした。ちなみに、私は東村山市出身ということもあり、ゴールの多摩湖はもちろん、この多摩湖自転車歩行者道も、小さい時から何度も遊びに出かけたり、歩いたりしたことのある場所です。ちなみに、今でもよくウォーキングに利用しています。今回の「歩け歩け会」を通して、この地域に残る美しい自然や豊かな緑を改めて誇らしく思いました。

ゴールの多摩湖に到着したのは、出発から2時間と少し経った頃でした。私はまだ元気があったので、その後は懐かしい東村山の街や自分が通っていた小学校周辺をブラブラと歩き、東村山駅まで歩き続けました。アプリで歩数をチェックしたところ、約3万歩になっていました。(途中途中でスマホを切っていたので、もしかしたら実数はそれ以上かもしれませんが…。)余談になりますが、私がウォーキングを好きになったのは、「ドラクエウォーク」というゲームがきっかけです。これから寒い季節に入っていきますが、その中でも自分のペースで楽しみながら、ウォーキングを続けていこうと思います。

令和7年10月31日(金曜日) 〜97〜

あるクラスの教室に入ると、二人の女の子が私のところにやって来ました。おや?素敵な髪飾りをつけています。すると、声をそろえて一言…。

「トリック オア トリート?」

なるほど、そうでした。今日はハロウィンだったことを思い出しました。(そこでピンと来た私は、やはり世代が古いのかもしれませんが…。)

ここ数年、ハロウィンは完全に一大イベントにまでその地位を高めました。しかし、昭和世代の私にとっては、正直馴染みは薄く、その起源や風習も詳しくは知りません。また、日本のハロウィンは渋谷の街に象徴されるように、コスプレファッションショーのような仮装大会の色が濃く、ある意味では独自の新しい文化を築きつつあるのかもしれません。ただ、令和時代の小学生にとっては、ハロウィンは生まれた時から大盛り上がりのイベントであり、みんなで楽しむお祭りのようなイメージがあるのでしょう。学校の中でも、今日はハロウィンの話題が多かったです。

「このネコの耳、かわいいでしょ。」

「ぼくのドラキュラのマント、自分で作ったんだよ。」

「給食の『かぼちゃプリン』がすっごく美味しかった!」

「校長先生!お菓子ちょうだい!」

もはや日本語でのダイレクトなお願いですが…。とにもかくにも、子どもたちはハロウィンの楽しみ方を、私たち大人よりもよく知っているようです。きっとお家に帰った後も、ハロウィンの盛り上がりは続くのでしょうね。田無小学校のみなさん、ハッピーハロウィン!!

令和7年10月30日(木曜日) 〜96〜

今日は出張があったので、昨日の学校の様子について書かせていただきます。

「よし!ちょっとだけど、お米がとれたぞ。」

「ボールを転がすと、もみ殻がきれいにとれるよ。」

「もみ殻に息を吹きかけるときは気を付けないと…。」

5年生は総合的な学習の時間の中で、「米作り体験」をしています。当然、米作りには時間がかかりますので、子どもたちは長い時間をかけて学習を続けています。そこで、5年生の米作りの様子を、少し振り返ってみたいと思います。

新緑が目にまぶしい春頃、パルシステムの方にお米の出前授業に来ていただきました。そこで苗の植え方や土の作り方、お米の育て方等、米作りに必要なことをたくさん教わりました。その後、5年生の子どもたちは一人ひとり大きなバケツを家から持参し、「バケツ稲」を育てることにしました。学期中はもちろん、40日近くあった夏休みの間も、みんなで分担しながら水の管理を続け、一生懸命お世話をしてきました。

月日は進み、10月に入った頃、子どもたちはバケツ稲を収穫しました。刈り取った稲は教室の中に丁寧に吊るし、じっくりと乾燥させてきました。そして、昨日です。春にお世話になったパルシステムの方に再び来校していただき、脱穀や籾摺りについて教わることになりました。冒頭の言葉は、その時の子どもたちの様子です。ボールを使った籾摺り体験も楽しそうにチャレンジしていました。

当たり前のことですが、子どもたちの「米づくり」は、農家の方が営む米作りとは違います。収穫できるお米の量も多くありません。しかし、春から秋の長期にわたって、田植えや水の管理、稲刈り、天日干し、脱穀、籾摺り等の様々な仕事を体験できたことは、子どもたちにとって貴重な学びになったことは間違いありません。この学習や体験を通して、農家の仕事の工夫や苦労等に気が付いた子もいるはずです。これはSNSやデジタルでは学ぶことのできないリアルの学習の強みでしょう。

さて、子どもたちが頑張ってきたリアルの「米作り体験」ですが、最後にお楽しみが待っています。そうです。実食です。愛着をもって育ててきたお米は、いったいどんな味がするのでしょうか。「米作り体験」の最終章は、きっと笑顔いっぱいの活動になるでしょう。楽しみですね。

みんなで籾摺り体験にチャレンジしています。

すり鉢の中で、ボールをコロコロ転がしています。力の入れ方が難しそうです。

令和7年10月29日(水曜日) 〜95〜

「ちゃんと的に当ててね。」

「うわっ、まぶしい!オレに当てないでくれよ。」

3年生の子どもたちが鏡を使って、太陽の光を反射させています。理科「太陽の光」の学習の様子です。子どもたちは校庭のいろいろな場所に光を当てて、思い思いに楽しんでいました。

また、みんなで反射させた光を一ヵ所に集めているグループがありました。その中の一人が、光の集まった場所の温度を測定しています。結果はどうだったでしょうか。何か新しい気付きがあったかもしれませんね。このような光の遊びを通して、子どもたちには光のもつ様々な性質を学んでほしいと思います。

校長室に戻ると、美味しそうなお味噌汁が置いてありました。このお味噌汁は、わかば学級の高学年の子どもたちが調理実習で作ってくれました。先日体験した「鰹節」削りの学習を生かして、お味噌汁作りにチャレンジしたそうです。子どもたちが作ってくれたお味噌汁を試食させてもらって、私は感動しました。出汁がよくきいていて、とても美味しかったからです。深みのある豊かな味でした。

その後、私はお味噌汁のお礼を伝えるために、わかば学級に行きました。そこで、子どもたちに美味しさのひみつを聞いてみたところ、今回のお味噌汁は「鰹節」をたっぷり入れて出汁をとったそうです。「鰹節」の削り体験がさっそく生かされましたね。みなさん、ありがとう。とっても美味しかったです。

みんなで光を集めています。さあ、温度に変化はあったでしょうか?

わかば学級の子どもたちが作ってくれたお味噌汁です。絶品でした。

令和7年10月28日(火曜日) 〜94〜

「あっ!伝説の勇者だ!」

「校長先生って『伝説の勇者』だったんでしょ?」

昨日から今日にかけて、たくさんの子どもたちから話しかけられました。そうです。何を隠そう、私はかつて世界中を冒険し、人々を苦しめる大魔王を討伐した『伝説の勇者』だったのです。今まで秘密にしていましたが、このことを昨日の全校朝会で子どもたちに話しました。

さて、ここまででお気付きの方もいらっしゃるかもしれません。これは、私が大好きなゲーム『ドラゴンクエスト』の中における話です。ファミリコンピューター時代の1作目からずっとプレイしているので、その都度、私は『伝説の勇者』となってきました。幾度となく世界を救ってきたことになります。(あくまでもゲームの中の話です。)

なぜ全校朝会で『ドラゴンクエスト』の話をしたのかと言うと、理由があります。ゲームの話をしたかったからではありません。(多少はしたかったですが…。)現在、田無小学校の子どもたちは音楽会に向けて一生懸命練習に励んでいます。そこで、昨日の全校朝会では、「音楽」をテーマに話をしようと考えました。その中で、私が最も大好きな音楽家の「すぎやまこういち」さんを紹介しました。すぎやまこういちさんは2021年に亡くなられましたが、彼が生み出した数々の名曲は今もなお世に残り、多くの人たちに愛されています。東京オリンピックの開会式で「ドラゴンクエスト」の曲が流れたことは、日本の誇るゲーム音楽が世界中に広く受け入れられていることを証明してくれました。すぎやまこういちさんは、日本の音楽の歴史に燦然と輝く「伝説」を作った一人だと言っても過言ではないでしょう。

「ドラクエの曲って、いい曲ばかりですよね。ボクも好きです。」

「わたし、あの曲はピアノでちょっとだけ弾けるよ。」

朝会の後、子どもたちからたくさんのリアクションがありました。音楽に関係するもの、すぎやまこういちさんに関係するものが多かった中に…

「うちのお父さんもドラクエをずっとやってます。」

いやー、嬉しいです。今週末に新作が発売される予定なので、お互いに気を付けて冒険に旅立ちましょう。

令和7年10月27日(月曜日) 〜93〜

「校長先生、これあげる。」

校内をまわっていると、低学年の女の子が銀杏の葉っぱをプレゼントしてくれました。話を聞くと、登校中にきれいな銀杏の葉っぱがあったので、拾ってきたとのことです。今年の夏も例年以上に厳しい猛暑でしたが、さすがに10月も最終週に入り、身の回りにも小さい秋がたくさん見られるようになってきました。子どもたちは純粋な好奇心でいっぱいですから、木々や草花、生き物等の自然の変化には敏感です。独特の匂いを発する銀杏の実に関心を示したり、トンボやアゲハ蝶、バッタを見つけては追いかけたり等、思い思いに秋を楽しんでいます。

「ねえねえ、この虫かごの中を見て。カマキリがいるんだよ。」

教室の後ろで、捕まえた昆虫を飼っているクラスもあります。今日もまた、休み時間になると、どこかのクラスの「虫とりチーム」が出動していたようです。さてさて、新たな生き物は捕まえられたでしょうか。

近年、夏が長くなり、あっという間に冬もやって来てしまう異常気象のために、秋の期間は年々短くなってきているように感じます。それだけに、今暫くの間は、子どもたちには秋の季節を大いに満喫してほしいと思います。

令和7年10月24日(金曜日) 〜92〜

「大根の皮をむくのって…難しい。」

「あっ!出汁のいい匂いがしてきたぞ。」

家庭科室に行くと、5年生が調理実習をしていました。作っていたのは、「ごはんとみそ汁」です。日本の食卓で大活躍してくれる献立ですね。今は家庭用炊飯器が非常に高性能であるため、家でごはんをお鍋で炊くことは少ないかもしれません。調理実習用の鍋は中の様子も見えるガラス鍋なので、子どもたちは興味深そうに炊き上がる様子を見ていました。

また、みそ汁は具材を切るのに包丁を使います。おそるおそる包丁を扱いながらも、みんなで助け合って、大根や油揚げを細かく切っていました。私は途中で家庭科室を出てしまいましたが、さてさて、ご飯とみそ汁の出来上がりはどうだったのでしょうか。美味しくできたかな?

「ドリアンって、果物の王様なんだって。」

「タイの学校は私服じゃなくて、制服なんだね。」

4年生の教室に行くと、総合的な学習時間の「つながる世界プロジェクト」の特別授業が行われていました。ゲストティーチャーは、東南アジアのタイから日本に来られた方です。子どもたちがわかるように、スライドの映像を使いながら、丁寧にお話をしてくださいました。タイは日本と同じアジアの国ですが、気候や風土、文化、習慣等、異なるところもたくさんあります。ゲストティーチャーの方の楽しいお話を通して、子どもたちはタイの国を身近に感じることができたようです。いろいろな国の歴史や文化を学び、その国が大切にしているものを知ること。国際理解の第一歩は、このようなところから始まるのかもしれませんね。

みんなで協力して、ごはんとみそ汁を作っています。

ゲストティーチャーの方から、タイのことをたくさん教えていただきました。

令和7年10月23日(木曜日) 〜91〜

2時間目のことです。わかば学級(A学級)の前を通ると、私を呼び止める声が聞こえました。

「(校長先生!こっちに来て!)」

授業中のため、大きな声を出すことはできません。ただ、必死に手招きをしてくれています。表情から事故やトラブルでないことはわかるのですが、それでも何か特別なことがあるのかと思い、私は教室の中に入りました。

教室の中に入ると、先生たちが前でお話をしています。おや、何かを手に持っています。木片のような…石のような…、黒っぽい塊です。その時、近くにいた子が教えてくれました。

「今から『かつおぶし』を削るんだよ。」

ご存知の方も多いと思いますが、実は日本の『鰹節(かつおぶし)』は世界一硬い食べ物と言われており、ギネス記録にも登録されています。鰹節はモース硬度で硬さを表すと、水晶や翡翠より硬い7.0〜8.0前後と言われています。最近では丸ごとの鰹節を見ることはあまりなくなってしまいましたが、今日は実際に削り器を使って、鰹節を削ってみるそうです。

初めて挑戦する子どもたちばかりです。それだけに、リアクションも素直で微笑ましいです。

「うわっ!すごく硬い!石みたい!」

「うーん、うまく削れないなぁ…。先生たちみたいにうまくできないなぁ…。」

「あ!でも、下から出てきてるよ。削れてる!削れてる!」

「ん!?なんだかいい匂いがしてきたよ。かつおぶしの匂いだ!」

鰹節の削り体験を通して、子どもたちの中には、たくさんの気付きや学びが生まれたようです。

その後、中休みに入ると、子どもたちは削った鰹節を校長室まで届けてくれました。おすそ分けです。みなさん、ありがとう!喜んで試食をさせてもらいました。風味も味も最高でした。

子どもたちは鰹節の削り体験にチャレンジしています。

おおーっ!すごい!上手に削れています。

令和7年10月22日(水曜日) 〜90〜

「ジャンケンポン!あいこでしょ!」

「あー、負けたー!もう一回、もう一回!」

校内をまわっていると、たくさんの子どもたちが私にジャンケン勝負を挑んできます。1学期に『天下一ジャンケン王決定戦』を開催したことが大きく影響しているのでしょう。いろいろな人とジャンケン勝負をすることが学校に根付いたようです。田無小学校では、ジャンケンを通した「かかわり」が今もずっと続いています。私も毎日、子どもたちにジャンケン勝負を挑まれています。少なくとも一日に100回以上はジャンケン勝負を子どもたちとしています。正直、私のジャンケンの勝率は良い方ですが…

「ジャンケンポン!よし、校長先生の勝ち!」

「次!もう一回!」

「ジャンケンポン!イエーイ、また勝った!校長先生の連勝!」

「ううん、まだだよ。こんどは『さんま』で!」

どうやらこの勝負、私が負けるまで終わらないようです…。

ですが、このような「かかわり」のおかげで、私も毎日子どもたちと楽しい時間を過ごすことができているのは事実です。ジャンケンをきっかけに、たくさんの子どもたちとコミュニケーションをとることができるので、感謝しています。(ただ、ジャンケン勝負はこれからもガチンコでいかせてもらいます。勝負は勝負なので…。)

令和7年10月21日(火曜日) 〜89〜

登校時間の様子です。1年生の子どもたちがニコニコしながら話しかけてきます。

「今日は遠足に行ってきます。たのしみ!」

「『こうくうこうえん』っていうところに行くんだよ。」

「ぼくは行ったことあるよ。飛行機があるんだよね。」

どの子もワクワクがいっぱいのようです。無理もありません。小学校に入ってから、初めての遠足になるわけです。気持ちが盛り上がるのも当然です。

「この中にお弁当が入っているんだよ。」

「わたしも入ってるよ。ほら、見て!」

嬉しそうにリュックを見せてくれる子どもたちもいました。お弁当の時間も楽しみですね。

私はお昼まで出張があったため、1年生の子どもたちと一緒に遠足に行くことはできませんでした。ただ、心配だった天気も子どもたちの味方をしてくれたようです。暑くもなく、涼しいコンディションの中で、子どもたちは元気いっぱいに体を動かして遊ぶことができました。

みんなと一緒に電車に乗って出かけたこと、広い公園で思い切り遊んだこと、レジャーシートを広げて美味しいお弁当を食べたこと…。1年生の子どもたちにとって、素敵な思い出がたくさんできた遠足になったのではないでしょうか。

1年生のみなさん。今日は疲れもたまっていると思いますので、ゆっくり休んでくださいね。

令和7年10月20日(月曜日) 〜88〜

「あーっ!校長先生だ!」

「先週は出張だったんでしょ?」

朝の時間帯、何人かの子どもたちに声をかけられました。前回の「校長のつぶやき」でもお知らせしていたとおり、先週の木曜日から土曜日までの3日間、私は出張のために学校を留守にしていました。毎日校内をぐるぐると歩き回っている私が教室に現れないことに、違和感を抱いた子、疑問に思った子がいたようです。子どもたちって、そのようなことにも気が付いてくれるんですね。冒頭のような子どもたちの言葉が、素直に嬉しかったです。

さて、話は変わります。今日はいつものように校内をまわることができました。理科室では、5年生が実験をしていました。小型の流水実験器を用いて、流れる水のはたらきについて調べていました。

「見て。ここのカーブしているところの土が、ちょっと削れてきてないかな。」

「たしかに。川幅がちょっと広がっているよ。」

また、タブレットを使って、実験の様子を撮影している子もいました。

「上からの撮影は手が疲れるけど…。水の流れる様子はわかりやすいよ。」

「あとで撮った動画を見せてね。水が砂を運んでいくところを、チェックしてみたい。」

実験に夢中になっていると、水源地役のペットボトルが倒れてしまったグループがありました。

「うわー!水が一気に流れたー!」

「これって、線状降水帯のニュースで見たことある!」

一気に流れ出した水によって、地形が一変してしまったようです。この夏も大雨による土砂災害や河川の氾濫による水害のニュースは多かったですが、子どもたちの気付きのように、私もその映像を思い出しました。偶発的な実験結果だったかもしれませんが、これも大切な学びにつながりますね。

どのグループも、夢中になって実験に励んでいる理科の授業でした。

流水実験器を使った実験です。川の形に沿って、水がゆっくり流れています。

令和7年10月15日(水曜日) 〜87〜

「はやく乗りたいなあ。」

屋上に行くと、わかば学級の1・2年生の子どもたちが自転車に乗る練習をしていました。安全に正しく自転車に乗るためには、始めが肝心です。子どもたちは担任の先生からハンドルの持ち方やサドルの座り方等もしっかり教わっていました。昔と違って、今は自転車運転のルールやマナーも厳しくなっています。二人乗り運転、イヤホンで音楽を聴きながらの運転、スマホを操作しながらの運転等、昔は良かったかもしれませんが、今はどれもアウトになります。交通事故の被害者にも加害者にもならないために、子どもたちには正しい自転車の乗り方をじっくりとマスターしてほしいと思います。

「すごい!ブラジルに勝ったよ!」

「昨日の試合、ぼくはスタジアムで見てきました!」

6年生の男の子たちとサッカーの話で盛り上がりました。昨日行われたサッカーの親善試合で、日本が初めてブラジルに勝利したことは、多くのメディアで大々的に報道されました。私も試合中継を見ていましたが、最後の最後まで手に汗握る大興奮の試合展開でした。

私はスポーツが大好きです。自分でするのも好きですが、観戦するのも大好きです。特にサッカー日本代表の試合は、日本がまだW杯に出場できなかった時代から見てきました。歴史を振り返れば、日本は何度もブラジル代表に挑み、その度に圧倒的な力の差を見せつけられてきました。それだけに、サッカー王国のブラジル代表に日本が初めて勝利した昨日の試合は、私の胸を熱くしてくれました。来年のW杯が今から楽しみです。

最後になりますが、私は明日から出張のため、3日間、学校を留守にします。「校長のつぶやき」はストップしてしまいますが、また来週には再開するつもりです。不定期の情報発信で恐縮ではございますが、ご承知おきいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

自転車の乗り方を練習しています。話の聞き方も立派です。

ゆっくりですが、しっかりと前に進んでいます。上手です。

令和7年10月14日(火曜日) 〜86〜

「おはようございます!」

いつもの登校中の一場面ですが、実は10月に入ってから大きな変化がありました。子どもたちは「おはようございます」と書かれた横断幕の下を通って、学校の中に入っていきます。横断幕の柱を支えているのは、あいさつ隊の子どもたちです。これが今年度の後期から登場した挨拶の門、『グッドモーニングゲート』です。(まだ名前が無いので、とりあえず仮の名前として設定しておきます。)

今年度の初め、高学年の子どもたちを中心に、有志の「あいさつ隊」が結成されました。「あいさつ隊」の子どもたちは毎朝早く登校し、教職員と一緒に正門付近に立って、登校する子どもたちに元気よく挨拶をしてくれています。だからこそ、田無小学校の挨拶の現状を他の子どもたちよりも強く実感するのでしょう。みんなが元気良く挨拶できるように、日々粘り強く頑張ってくれています。

今回の『グッドモーニングゲート(仮称)』は、あいさつ隊の女の子たちがデザインし、休み時間を使って制作に取り組んでくれました。ちょうど一年間の後半がスタートする10月に間に合わせてくれました。この『グッドモーニングゲート(仮称)』があると、「おはようございます」が視覚的にも伝わりやすくなります。その効果もあって、今までよりも挨拶を返してくれる子が増えてきたようです。

さっそく大きな変化がありました。なんと、1年生の子どもたちが「あいさつ隊」に参加してくれることになりました。もちろん授業外のことではありますので、有志の子どもたちによる自由参加です。しかし、それでもたくさんの子どもが朝早くに登校し、高学年の「あいさつ隊」と一緒に元気な挨拶をしてくれています。張り切って挨拶を頑張ってくれている様子は、見ていてとても可愛らしいです。あいさつ運動の輪が大きく広がっている田無小学校です。私たち教職員も「あいさつ隊」の子どもたちと力を合わせながら、これからも毎日の挨拶運動に力を入れていきます。

新登場!「グッドモーニングゲート(仮称)」です。

「あいさつ隊」の女の子たちが作ってくれました。みんな、ありがとう!

今は1年生の子どもたちも、「あいさつ隊」に入って頑張ってくれています。

令和7年10月10日(金曜日) 〜85〜

本日のロング昼休みに、「TANASHI ライブ・パフォーマンス」が行われました。前回は第1回目ということもあり、パフォーマーは6年生のみに限定しました。その時の6年生の素晴らしいパフォーマンスに刺激を受けた子どもたちが多かったようです。「ぼくもやってみたい!」「わたしもステージで何かやりたい!」という意気込みを、私のところまで伝えに来る子が続出しました。その結果、今回のパフォーマンスには、2年生、3年生、5年生、そして6年生の子どもたちが挑戦することになりました。

演目にも広がりが見られました。前回と同様に、「ピアノ」や「ダンス」もありましたが、そこに「剣玉パフォーマンス」「アクロバット」「空手の型」等も加わり、「TANASHI ライブ・パフォーマンス」に新しい彩りを添えてくれました。

どのチームのパフォーマンスも、見ている人たちの心をしっかりとキャッチし、大いに楽しませてくれました。今日も会場にはたくさんの子どもたちが集まり、手拍子を送ったり、一緒に踊ったり等、思い思いにライブを盛り上げてくれました。

「校長先生!サインもらったんだよ!」

1年生の子どもたちが、自由帳や白いメモ用紙に書かれたサインを見せてくれました。話を聞くと、今日のライブで素敵なパフォーマンスを披露してくれた高学年の子のサインを貰ったようです。早くもファンになったのかもしれませんね。

「次のライブには、ぼくたちもエントリーしようぜ!」

やる気を見せてくれている男の子たちがいました。何のパフォーマンスをするかは決めていないようですが、とりあえずステージに立って、何かをやりたい意気込みは伝わってきました。

子どもたちが挑戦する演目は、ピアノやダンスはもちろん、漫才やコント、武道や楽器演奏でも問題ありません。誰かに見せたい特技や披露したい芸があれば、どんどん挑戦してほしいと思います。表現する場としても、「TANASHI ライブ・パフォーマンス」を活用してほしいです。

本校の目指す学校像は、『笑顔いっぱい!元気いっぱい!力いっぱい!』の学校です。言うまでもなく、子どもたちはたくさんの特技や力をもっています。これからも子どもたちの特技や力を発揮する場として、「TANASHI ライブ・パフォーマンス」を定期的に開催していきたいと考えています。

3年生の子どもたちによるダンス、「カリスマックス」です。

静寂の中で披露された空手の演武です。観客の子どもたちも食い入るように見ています。

令和7年10月9日(木曜日) 〜84〜

「あーあ、終わっちゃうの、イヤだなぁ…。」

「めちゃめちゃ疲れたけど、もっとみんなと一緒にいたいなぁ。」

「移動教室が一週間ぐらいあればいいのに。」

昨日、赤城移動教室が終わりました。冒頭の言葉は、2泊3日の宿泊学習を終えた時に、6年生の子どもたちがつぶやいていたものです。これらの言葉は、子どもたちにとって今回の移動教室がとても楽しかったこと、最高の時間だったことを、如実に物語っていると思います。

さて、移動教室の話に入らせていただきます。10月に入ってからは気候も秋めいてきたこともあり、移動教室の3日間はとても過ごしやすい気候でした。初日は魚のつかみ取りと野外炊事、室内レクを思い切り楽しみました。特に野外炊事で作った焼きそばの味は、子どもたちにとって格別だったのではないでしょうか。2日目は気温が低く、霧も深い中でしたが、子どもたちは地蔵岳の登山を頑張りました。みんなで声を掛け合い、励まし合いながら登っている姿はとても立派でした。天候も子どもたちの味方をし、夜には悲願のキャンプファイヤーも実施できました。最後に行ったナイトハイクでは、子どもたちの絶叫と悲鳴の声が赤城山に響き渡っていましたが…。

そして、最終日の3日目。キミちゃんリンゴ園でリンゴの収穫体験をしました。農家の方のご厚意で、新鮮なリンゴを試食させていただきました。ガブッと豪快にかぶりついてリンゴを食べる体験も、子どもたちにとってはリンゴと同様に新鮮だったと思います。最後は群馬県の自然史博物館で、地球の歴史や生き物の進化について学ぶことができました。大迫力の恐竜の化石や模型は、子どもたちの興味を大いに集めていました。

今回の「校長のつぶやき」では、移動教室の様子を網羅的に紹介させていただきました。しかし、ここに書かせていただいたことは、氷山の一角に過ぎません。この3日間を通して、子どもたちには数々の思い出やエピソードができたはずです。保護者の皆様には、子どもたちからたくさん話を聞いていただければ嬉しく思います。

6年生のみなさん、3日間よくがんばりました。この経験を糧にしながら、これからもみなさんの力を様々な場面で大いに発揮してくださいね。

「ここにいっぱい魚がいるよ!」「よーし!とるぞー!」初めての魚つかみも頑張りました。

「お肉、焼けてるんじゃない?」「おっ?いいにおいがしてきたぞ!」野外炊事も協力しながら頑張りました。

大きな火を囲みながら、レクやダンスで盛り上がりました。なぜか怖い話の時間もありましたが…。

令和7年10月3日(金曜日) 〜83〜

図工室に行くと、そこはまるで陶芸教室のような雰囲気でした。6年生が粘土を使って、いろいろなものを作っていました。湯飲み、マグカップ、お皿、花瓶、小皿、器、インテリアのような置物…等々。子どもたちは小さい時から「ねんど遊び」は大好きです。しかし、高学年にもなると、「焼き」を想定した丁寧な作り方を心掛けないといけません。見た目は良くても、焼き上がった時に作品が割れてしまうということもあります。そのため、子どもたちは指を水で濡らしながら粘土のひびを補修したり、麺棒(のばし棒)を使って余計な空気を抜いたり等、高い集中力を見せながら真剣に取り組んでいました。中には、真剣な眼差しで作品のひびを細かく点検する等、まるで陶芸家のような表情をしている子もいました。

何人かの子どもたちに、現在手掛けている作品が完成したら、どのように使ってみたいか聞いてみました。

「このお皿で刺身を食べてみようと思っています。」

「私はこれでココアを飲んでみます。」

いいですね。出来上がった作品を鑑賞するのも良し。実際に使ってみるのも良しです。きっと愛着がわいて、大事に使い続けるでしょうね。

最後になりますが、私は来週の月曜日から3日間、6年生と一緒に赤城移動教室に行ってまいります。そのため、「校長のつぶやき」はストップしてしまいますが、また木曜日には再開するつもりです。(←忘れないように、頑張ります。)どうぞよろしくお願いいたします。

どのような作品に仕上がるのか、今からとても楽しみです。

令和7年10月2日(木曜日) 〜82〜

昨日の「校長のつぶやき」の続きです。

月曜日の全校朝会で漢字検定を話題にしたことには、実は大きな理由があります。それは、子どもたちが培ってきた「漢字の力」を発揮できる場、挑戦できる場を用意したいと思ったからです。本校では学習アプリ「Monoxer」を導入し、子どもたちはAIツールを活用しながら漢字の練習に励んでいます。もちろん、デジタル教材だけではなく、従来のようにノートやプリント等も用いながら、手書きで練習する活動も取り入れています。デジタルとアナログ、両者をバランスよく活用している「学びのハイブリッド」は、本校の特色でもあります。その中で、子どもたちは毎日一生懸命練習に励み、「漢字の力」を高めています。だからこそ、その力を存分に発揮できる場があれば、子どもたちの学習意欲はさらに向上し、お互いの力を高め合うのではないかと考えました。

通常、「漢字検定」はどこかの試験会場に受けに行くことになります。しかし、田無小学校で団体申し込みができれば、本校を会場として受験することができるようになります。家からの距離も近く、慣れた環境で試験が受けられるのは、子どもたちにとっても大きなメリットだと考えます。(ちなみに、費用も通常よりは若干安くなるそうです。)

本校は「コミュニティ・スクール」となったこともあり、多くの地域の方々にも日々の授業を支えていただいています。今回の「漢字検定」に関しても、学校を支えてくださる関係者の皆様や地域の方々と一緒に、年明け以降の実施に向けて準備を進めているところです。当然ではありますが、検定を受ける、受けないは本人の自由ですので、子どもたちにはじっくり考えてもらえればと思います。学校としては、引き続き日々の学習指導に力を入れると同時に、子どもたちがチャレンジできる場を少しずつ整えておきたいと考えています。

令和7年10月1日(水曜日) 〜81〜

「漢字検定、わたしもやったことあるよ。」

「ぼくのお兄ちゃんは準2級に合格しました。」

「うーん、『竈門』っていう漢字、難しすぎる…。」

今週の全校朝会で、「漢字検定」についてお話をしました。子どもたちの中にも、漢字検定を受けたことのある子、あるいは知っている子は少なくないようです。教室をまわっていると、漢字検定に関するリアクションが予想以上に多かったです。また、「日本漢字能力検定協会」から送っていただいた『鬼滅の刃(漢検版)』のチラシも全校児童に配布させていただきました。大人気の『鬼滅の刃』ということもあり、子どもたちは大喜びでチラシを受け取り、さっそく漢字の練習に励んでいる子もたくさんいました。

少し話がそれますが、本校は「笑顔いっぱい!元気いっぱい!力いっぱい!」の学校づくりを目指しています。子どもたちは一人ひとりが様々な「力」をもっています。個々の「力」や可能性に自信をもたせ、子どもたち同士が切磋琢磨しながらお互いに「力」を高め合えるように、私たち教職員も「力いっぱい」子どもたちを支援しています。ちなみに、本校の「天下一ジャンケン王決定戦」や「TANASHIライブ・パフォーマンス」も、子どもたちが関わり合いながら、お互いの「力」を認め、高め合うことのできる田無小オリジナルのイベントです。

さて、本題に戻します。私が全校朝会で「漢字検定」にふれたことについては、実は明確な理由があるのですが…。文章が長文になってしまいそうなので、明日に続かせていただきます。

令和7年9月30日(火曜日) 〜80〜

1年生の教室に行くと、子どもたちが算数ブロックを使っていました。

「バスにネコが3びき乗っていて、そこに2ひきが乗ってきたから…」

ブロックが3つ出されていたところに、新しく2つのブロックが加わりました。

「後から、また4ひき乗ってきたから…」

先ほどのブロックのまとまりに、さらに4つのブロックが加わりました。

「わかった!ネコはぜんぶで9ひきだ!」

お話に出てきた数字(数量)の情報を、具体物(算数ブロック)を操作しながら考えるという活動は、昔から算数の授業で行われています。もちろん学年が進めば、算数ブロック等の具体物を用いることがなくても、計算だけで数量の大小や変化を求めることができます。しかし、低学年のうち、特に1年生の段階では、具体物を操作して数量変化を確認することは大切です。算数ブロックは、子どもたちが数字と量の関係を視覚的に理解するのに役立ちます。特に、数の分解・合成能力を促進し、数概念の確立を助ける効果があります。GIGAスクールが進む令和の小学校においても、算数ブロックのようなアナログ教材は依然として活躍しています。

さて、子どもたちはその後、算数ブロックで操作した考え方を式に表していました。

「3+2+4=9」

ほとんどの子どもたちが上のような式になっていました。『3つのかずのけいさん』という単元なので、この式がピンときたのでしょうね。

「3+2=5 5+4=9」

しかし、数名の子どもたちは、2つに分けた式を書いていました。少数派だったことから不安そうな表情をしている子もいましたが、先生といっしょにみんなで話し合った結果、どちらの式でも正解ということがわかりました。算数といえば、「答えはひとつ」です。しかし、そこに至るまでの考え方や求め方は、複数あることが多いです。学校では、みんなで考え方を出し合うことで、多様な考え方に触れる経験を積み重ねます。その中から、より早く効率的に求めることのできる考え方を、自分なりに見つけることができれば、これも成長につながります。算数(数学)の面白さですね。

令和7年9月29日(月曜日) 〜79〜

「うーん、台風っぽくなっているかな?」

「そうそう、真ん中に『目』を作らないとね。こんな感じ。」

理科室に行くと、5年生が「台風」について学習しているところでした。日付、時間がバラバラの天気図を参考にしながら、日本周辺が印刷された地図の上に、手でちぎった綿を貼り付けていました。この綿が雲を表しているようです。そして、中心に空間があり、ひときわ大きな綿の塊となっている場所があります。これが「台風」です。子どもたちは天気図をじっくり見ながら、その日時の雲を綿で再現していました。

「このあたりから、なんだか雲が大きくなっているね。」

「この日の台風なんて超大型だよ。」

一人ひとりは特定の日時の「台風」を作っているのですが、クラスのみんなで作った「台風」を並べてみると、その動きの様子や発達状況等がわかりやすくなります。これも、みんなで協力して学ぶことの良さですね。

日本は台風列島と呼ばれるように、毎年多くの台風が日本近海で発生しています。その後、日本列島に接近、あるいは通過をする台風も少なくありません。また、その中には、私たちの暮らしに大きな被害をもたらす大型台風もあります。昨今の異常気象が影響しているのか、その規模は年々強大化しているようにも感じます。経験したことのない大雨や強風がニュースで報じられているように、台風による災害が深刻度を増しているのは間違いありません。今回の学習を通して、子どもたちには台風への理解を深めるとともに、防災に関する意識も高めてもらえたら嬉しいです。何事も、まずは知ることから始まりますからね。

子どもたちは綿をちぎって雲をつくっています。大きな雲は「台風」かな?

このように並べてみると、雲の動きや台風の進路が見えてきます。

令和7年9月26日(金曜日) 〜78〜

昼休み、体育館に子どもたちがどんどん集まってきます。「TANASHIライブ・パフォーマンス」のオープニングイベントが開催されるからです。

「TANASHIライブ・パフォーマンス」とは、本校の目指す学校像「笑顔いっぱい!元気いっぱい!力いっぱい!」にあるように、子どもたちの様々な特技や力を発表できる場を整えたいと考え、校長プロジェクトの一環として始めたものです。今回は、今年度の第1回目ということもあり、6年生の有志の子どもたちによるパフォーマンスが行われました。

今回のパフォーマンスのプログラムは下記の通りです。

1・ピアノ演奏『乙女の祈り』(テクラ・バダジェフスカ)

2・バレエ『花のワルツ』(チャイコフスキー)

3・ダンス『doppelganger』(Creepy Nuts)

4・ダンス『Magic』(Mrs. GREEN APPLE )

5・ピアノ演奏『ピアノメドレー』

「バレエチーム」はたくさんの技を取り入れた優雅なダンスを、「ダンスチーム」はキレキレのかっこいいダンスを披露してくれました。どちらも体育館の舞台を広く使って、いくつものフォーメーションを展開したり、お互いの動きをシンクロさせたり等、表現にも工夫が見られました。何よりも、大勢のお客さんの前でサラッと踊れる子どもたち、お見事です。

「ピアノ演奏」はどちらも一人で演奏するピアノソロでしたが、その美しい調べと迫力のある演奏は会場中の観客の心をつかんでいました。私も近くで演奏を聴いていましたが、その素晴らしさに圧倒されました。

移動教室の準備で忙しい中にもかかわらず、素敵なパフォーマンスを披露してくれた6年生のみなさん、ありがとうございました。次回の「TANASHIライブ・パフォーマンス」では、他学年からも参加者を募集する予定です。本校ではこれからも、子どもたちの活躍の場、「かかわり」の場をどんどん広げていきたいと考えています。ご期待ください。

今日のロング昼休みは、体育館がライブ会場へと一変し、大変な盛り上がりを見せていました。

観客の子どもたちも、音楽に合わせて手拍子を送っていました。この一体感が最高ですね。

令和7年9月25日(木曜日) 〜77〜

月曜日のことです。オンライン全校朝会で、私は子どもたちに「気持ちの良いあいさつ」について話をしました。そこで、今回の全校朝会では、『あいさつ QUEST』を行いました。

『あいさつ QUEST』とは、私が出す問題に子どもたちがチャレンジするというものです。全児童が席を立ち、クリアしていれば立ち続け、できていなければ着席をするという自己申告型のミッションです。レベル1からレベル5までの問題があります。

「レベル1 今朝、あいさつをしましたか。」

挨拶の相手は、「お家の人」「友達」「学校の先生」です。朝会の後に話を聞くと、さすがにほとんどの子がしっかり挨拶をしていたようです。ほぼ全児童が、難なくクリアしていました。

「レベル2 今朝、あいさつをしましたか。」

今度の挨拶の相手は、「交通安全の見守りの皆さん」「地域の皆さん」です。少し座ってしまう子もいたようですが、やはりここも、ほとんどの子どもたちがクリアしたという報告を受けました。

「レベル3 『自分から』あいさつをしましたか。」

この『自分から』という点がポイントです。受け身の挨拶ではなく、自分から進んで挨拶ができたかどうかになると…。立ち続ける子が少しずつ減ってきたようです。

「レベル4 毎日、50人以上の人とあいさつをしていますか。」

「毎日」と「50人以上」というのがポイントです。挨拶が習慣になっている子にとっては、この問題も余裕だったようです。素晴らしいですね。

そして、最後のレベル5の問題は・・・。

「自分で『気持ちのよい挨拶』について考え、チャレンジしてみよう。」

これからも子どもたちの『あいさつ QUEST』は続きます。見守り続けていきましょう。

令和7年9月24日(水曜日) 〜76〜

校庭から楽しそうな声が聞こえてきます。その声に誘われるように、私も校庭に出てみました。

「……しーち、はーち、きゅーう、じゅうっ!」

何人かの子どもたちが声をそろえて数を数えています。数え終わると、一斉に顔を上げました。

「わー!かげおくりができたーっ!」

「うーん…。なかなかできないなぁ。もう一度やってみよう。」

3年生の子どもたちが挑戦していたのは、『かげおくり』という遊びです。国語の教科書の中に、あまんきみこさんの作で『ちいちゃんのかげおくり』というお話があります。『かげおくり』は、その中に出てくる遊びです。(このお話は戦時中が舞台となっており、戦争の悲惨さや平和の尊さについて考えさせられるお話ですが、今回の『校長のつぶやき』では『かげおくり』という遊びとして紹介させていただきます。)

『かげおくり』の遊び方です。影の見える方を向いて、影をじっと見つめます。瞬きをしないで見つめます。最低でも10秒は見続けてください。影全体を見ないで影の中心をじっと見るそうです。(コツは中心を見ることです。)中心を見ていると全体がボヤっとしてきます。それから視線を空に移すと、今まで見つめていた影が空に浮かびあがります。これが『かげおくり』です。

さて、今日は気持ちの良い秋晴れでした。3年生は理科の授業で、「太陽とかげ」の学習をしています。校庭で『かげおくり』をしたのは、その学習の一環です。この他にも、影同士で手をつなぎ合う『かげつなぎ』をしたり、お互いの影を踏み合う『かげふみ』等をしたりして、楽しそうに遊んでいました。

デジタルネイティブでもある令和時代の小学生たちが、昔から伝わる様々な『かげあそび』を心のままに楽しんでいる様子がとても可愛らしかったです。遊びを通した楽しさの本質は、いつの時代も変わりませんね。

じーっと影を見つめて…。みんなで『かげおくり』をしています。

こちらは『かげつなぎ』です。みんなの影はつながったかな?

令和7年9月22日(月曜日) 〜75〜

「えーと…。自由研究、どうやって持ち帰ろうかな。」

「確かに、〇〇くんの作品は大きいから大変だね。」

「見て。わたしの作品は簡単にランドセルに入ったよ。」

夏休みの自由研究について、「校長のつぶやき」でも何度か話題にさせていただきました。先週の金曜日に行われた学校公開でも、保護者や地域の皆様には子どもたちの作品をたくさん見ていただきました。そのため、これを区切りとして、本日から作品の持ち帰りが始まります。たしかに、いつまでも大切な作品を学校には置いておけないですからね。家に持ち帰った後も、子どもたちにはこの夏の力作を大事に保管してほしいと思います。来年の夏の自由研究が、今からすでに楽しみです。

さて、今日は学校がありましたが、明日はまたお休みです。秋分の日です。今回は3連休ではありませんが、日帰りのお出かけをする子もいるようです。(校内をまわっていると、子どもたちの方からいろいろなことを教えてくれます。)「暑さも寒さも彼岸まで」というように、気候的にも過ごしやすくなってきますからね。酷暑の夏よりも、これからの季節の方がお出かけにはちょうど良いと思います。本格的な秋の行楽シーズンはもう少し先ですが、兎にも角にも、やっと訪れた爽やかな季節を心のままに満喫したいですね。

令和7年9月19日(金曜日) 〜74〜

昨夜に雨が降った影響もあったと思いますが、今朝は気温が低く、気候的にも爽やかでした。一気に秋めいてきたようで、猛暑日や真夏日の多かった厳しい夏にも、いよいよ終止符が打たれようとしています。暑さが苦手な自分にとっては、待望の過ごしやすい季節の到来です。

人々の服装は、季節の移り変わりを顕著に表します。子どもたちの中にも、今日は長袖の姿がいつもよりも多く見られました。間もなく、衣替えの季節。今朝ぐらいの涼しさであれば、私は迷うことなくクールビズを選びますが、10月を過ぎる頃になれば、上着について悩み始めるかもしれません。どこまで半袖で頑張れるのか…、ただいま検討中です。天気予報によると、まだ暑い日も少しはあるようなので、しばらくは半袖で大丈夫かな…とも思っています。もちろん、体調を崩さないことが一番大切ですね。

さて、来週の火曜日は秋分の日です。昼と夜の長さが同じになり、その先は少しずつ日暮れが早くなってきます。季節が変われば、服装だけでなく、時間の感覚や一日の過ごし方も変わってきます。少し前までは明るかった時間帯が、気がつけば真っ暗になっているかもしれません。友達と遊ぶ時や習い事の際など、家に帰る時間について、ご家庭でも子どもたちとお話をしていただければ幸いです。

令和7年9月18日(木曜日) 〜73〜

「実に面白い。」

これは、人気ドラマ『ガリレオ』の主人公、福山雅治さんが演じる天才物理学者・湯川学の有名なセリフです。物理学以外に関心のない主人公が、何か興味深いものに出会った時に発する言葉で、湯川教授の論理的かつ科学的な実証を期待させる名文句でもあります。正直なところ、私はこの作品を何度も見ています。先日もテレビで再放送をしていたため、犯人も結末も分かっているにもかかわらず、やはり見てしまいました。人の心を引き付ける作品は、何度見ても楽しいものです。

さて、自由研究の紹介も4回目になります。今回は、「物理」「生物」「化学」「科学」等の「理科系」の作品についてです。理科の授業が始まる中学年と高学年には、この分野の自由研究が多いですね。私も足を止めて、研究記録に見入ってしまうことが多々あります。

「川の生態系調べ」「小金井公園 虫とりマップ」のように、生き物について調べている作品がありました。調査した子どもたちは、それぞれの生き物の生息場所と自然環境の関係性を自分なりに考察していました。なるほど、「実に面白い」分析ですね。

「うそ発見器」「手作りラジオ」等、機械工学的な作品もありました。精密な機械の部品を扱いながら、見事に完成させています。「うそ発見器」は、人間の微量の発汗を感知すると、ランプが点灯するようです。使うときは、ちょっとドキドキしますね…。これもまた、「実に面白い」作品です。

「スケルトンたまごの作り方」「シャボン玉の割れ方調べ」「辛さの研究」等、実験データを細かくとりながら、ひとつひとつ結果を丁寧に説明している作品もありました。いくつもの実験データや検証結果を積み重ね、ひとつの事実を導き出す…。まさしく『ガリレオ』のこだわる物理学です。

子どもたちには、これからも身近な不思議や様々な現象に興味をもってほしいと思います。そして、「実に面白い」と思える何かに出会えると、素敵ですね。もしかすると、田無小学校の中にも、未来の『ガリレオ』はいるかもしれません。ご期待ください。

令和7年9月17日(水曜日) 〜72〜

夏休みの自由研究について、「校長のつぶやき」でも何度か紹介させていただきました。今週に入り、子どもたちも徐々に作品を家に持ち帰り始めています。私も教室をまわるたびに足を止めて見てきただけに、作品の展示が無くなってしまうのは、少々さびしい思いです…。期間限定の展示ですから仕方ないですね。

ということで、作品の持ち帰りが完了する前に、今回は自由研究の「社会科系」の作品について紹介させていただきます。私自身、社会科が専門ということもあり、地理や歴史、伝統文化については特に関心が高いです。そのため、毎年ワクワクしながら子どもたちの自由研究の作品を読んでいます。(作者の子に熱くインタビューしてしまうことも・・・。)

「松山城について」まとめた作品がありました。雄大なお城の印象が強かったのでしょう。天守閣や石垣の写真を何枚も撮影し、気が付いたことをわかりやすくまとめていました。私もお城巡りは大好きなので、興味深く拝見させていただきました。松山城は、司馬遼太郎の『坂の上の雲』にも登場するお城ですね。全8巻、何回も読み込みました。

4年生の教室には、「水」や「下水道」、「ゴミ」についてまとめている作品がいくつもありました。1学期に水道キャラバンや清掃業者の方々から教わったことをきっかけに、子どもたちは自分で新たな課題を設定して調べたようです。学びを発展させているところが素敵ですね。

夏休みに訪れた土地について調べていた作品も数多くありました。山梨県、秋田県、沖縄県…。特に多かったのは、大阪万博に関する作品です。久しぶりに日本で開催された万博ですからね。印象に残ったパビリオンの話をしてくれる子もたくさんいました。私は大阪万博に行っていないので、作品を通して間接的に楽しませてもらいました。

紹介したい作品はまだまだあるのですが…。長文になりそうなので、この辺にさせていただきます。子どもたちが作品を持ち帰るギリギリまで、今しばらく自由研究を楽しませてもらいたいと思います。

令和7年9月16日(火曜日) 〜71〜

3連休が終わりました。さすがに残暑も少しだけ和らいできた感がありますが、まだまだ油断はできませんね。「猛暑日」まではいかなくても、「真夏日」はありそうですから…。暑さ対策には、引き続き留意していきたいと思います。

さて、本日は素敵なゲストティーチャーをお迎えすることができました。デフリンピックに出場するアスリート、デフバドミントンの鎌田真衣選手です。わかば学級の子どもたちに向けて、特別な体験授業と貴重なお話をしていただきました。

金曜日の「校長のつぶやき」にも書かせていただきましたが、わかば学級の子どもたちはデフリンピックについて学習しています。11月に開催される「東京2025デフリンピック」も観戦する予定です。手話を練習していたのも、その一環です。今日は一生懸命練習した手話を使って、鎌田選手とコミュニケーションをとっていました。手話だけでは上手く伝わらない場合もありましたが、口の形を意識したり、身振り手振りもフル活用したりしながら、全身を使って気持ちを伝えようと頑張っていました。鎌田選手も子どもたちの思いに寄り添っていただき、子どもたちの問いかけや言葉に対して笑顔で答えてくださいました。自分の思いを伝えることができて、子どもたちはとても嬉しそうでした。鎌田選手とダブルスの試合が経験できたことは、子どもたちにとって忘れられない思い出になったと思います。

大きな目標を掲げ、強い気持ちをもって日々の努力を続けている鎌田選手。特に印象的だったのは、鎌田選手がとても礼儀正しく、誰に対しても優しい笑顔を見せていたところです。人としての魅力や美しさ、格好良さを、私も子どもたちと一緒に学ばせていただくことができました。

鎌田選手、本番の試合も頑張ってください!田無小の子どもたちと一緒に応援しています。

鎌田選手には、心に残るお話もたくさんしていただきました。子どもたちも真剣に聞いていました。

子どもたちも鎌田選手とバドミントンができて、とても楽しそうでした。

代表児童によるお礼の言葉です。鎌田選手、ありがとうございました!

令和7年9月12日(金曜日) 〜70〜

わかば学級の教室に行くと、一人の女の子が私の近くまでやって来ました。表情はニコニコしているのですが、不思議と黙ったままです。いつもはいろいろなお話を私にも聞かせてくれる子なのですが…。おや?よく見ると、何やら指や手を動かしています。

「こんにちは。校長先生。『こんにちは』って、こうやるんだよ。」

ここでやっと声を出してくれました。現在、デフリンピックのことを学習していて、みんなで手話を練習していることを教えてくれました。確かに周りを見渡して見ると、他の子どもたちもお互いに手話で会話をしています。お手本の資料を見ながらではありますが、スムーズにコミュニケーションをとっています。手話に詳しくない私は、ただただ驚くばかりでした。

「校長先生。『ありがとう』はこうで、『うれしい』はこうやります。」

「(手話で)『ぼくは〇〇です。よろしくお願いします。』」

子どもたちが、いくつかの手話を私に教えてくれました。子どもたちって、優しいですね。おかげで、私も何パターンかの手話を覚えることができました。みんな、ありがとう。

そして、昨日の「校長のつぶやき」にも書かせていただきました挨拶運動の「元気メーター」プロジェクト。本日が最終日でした。子どもたちの挨拶にも明らかに元気がプラスされ、気持ちの良い挨拶が学校中に響き渡っていました。プロジェクトが終わった後も、元気な挨拶が継続できると最高ですね。私たちも見守っていきたいと思います。

「手話」も「挨拶」も、人と人を結び、心を通わせるための大切なコミュニケーションです。豊かな「かかわり」を築くためにも、これからも大事にしたいと思います。

プロジェクト1日目の「元気メーター」。元気が少しずつたまっています。

プロジェクト3日目(今日)の「元気メーター」。かなり元気がたまりました!

令和7年9月11日(木曜日) 〜69〜

「おはようございます!」

「おはようございまーす!!」

朝の挨拶の一場面ですが、明らかにいつもと声の大きさが違います。声を張り上げて、元気いっぱいに挨拶をしている子が多いです。さて、何があったのでしょうか。

「やったー!シールをもらえたよ!」

「私も!一緒にメーターに貼りに行こう!」

本校では、有志の『あいさつ隊』を中心に、毎日の挨拶運動に取り組んでいます。ただ、夏休みを隔ててしまったことと長引く暑さの影響もあるのかもしれません。子どもたちの挨拶について、1学期より元気がないように感じたことが教職員間でも話題になりました。そこで、『あいさつ隊』のメンバーと一緒に企画・実行したのが、今回の「元気メーター」プロジェクトです。

登校時、子どもたちは元気いっぱいの挨拶をすると、先生や『あいさつ隊』からシールをもらうことができます。そのシールを、昇降口に掲示してある『元気メーター』に貼っていくという内容です。視覚的にも、子どもたちは『元気メーター』にシールがたまっていく様子がわかるので、どの子も張り切って元気な挨拶をしてくれます。

「うーん、まだこれしか元気(シール)がたまっていないなぁ…。」

「よし、明日もがんばるぞ!」

「先生!帰りの挨拶でも、シールってもらえるんですか?」

さっそく、挨拶への姿勢が前向きになった子も出てきました。リアクションは上々です。昨日から始まったこのプロジェクトは、明日まで行われます。3日間の短期間プロジェクトです。もしかすると、子どもたちの中には「シールがもらえるから頑張る」という子がいるかもしれません。それもまた良しです。このプロジェクトは、あくまでも日々の挨拶を盛り上げるきっかけに過ぎません。日常的な挨拶運動が形骸化しないためにも、今回のプロジェクトのように、学校では様々な企画やキャンペーンにも果敢にチャレンジしていきます。たくさんの人たちと挨拶をする経験を重ねながら、「挨拶って、いいな。」「挨拶をすると気持ちいいな。」等、子どもたちが気付いてくれたら嬉しいです。最終的には、子どもたちの挨拶が習慣化していくことを目指したいと思います。

元気いっぱいの挨拶をした子どもたちは『あいさつ隊』からシールをもらっています。

「おはようございまーす!」1年生の子どもたちも元気いっぱいです。

もらったシールを『元気メーター』の中に貼っていきます。どのくらいたまったかな?

令和7年9月10日(水曜日) 〜68〜

本日、私は出張があったため、学校にいませんでした。そのため、本日の「校長のつぶやき」には、昨日のことを書かせていただきます。ご承知おきください。

「もうちょっとこっちに光を当てて…。そう!ベストポジション!」

「おおっ!ちゃんと満ち欠けしているぞ。」

理科室に入ると、6年生が友達と協力しながら実験をしていました。現在、6年生は「月と太陽」の学習中です。この時間では、地上からの月の見え方について、模型や照明、タブレット等を活用しながら、子どもたちはグループごとに実験に励んでいました。照明(太陽)を模型(月曜日)に当てる子、地上からの目線としてタブレットで撮影する子、役割分担もバッチリです。

「校長先生!ぼくが生まれた時の月は、こんな形の月だったみたいです。」

その子によると、天体を学習できる便利なサイトがあるようです。日付を入力すると、その時の月の見え方や形が瞬時に検索できる便利なツールです。その子は自分の生まれた日を入力し、その時の月の形を嬉しそうに紹介してくれました。

タブレットをはじめ、様々な器具や道具を工夫して使いながら、夢中で取り組んでいる子どもたちの姿が印象的な理科の授業でした。

余談にはなりますが、少し書かせていただきます。秋は月が美しい季節です。今年の「中秋の名月」は、10月6日の月曜日だそうです。その頃には、私たちを散々苦しめた異常な暑さもやわらぎ、幾分か涼しくなっていると思います。ちなみに、その日は、田無小学校の移動教室の1日目です。赤城高原の心地よい涼やかな気候の中で、子どもたちと一緒に、澄んだ夜空に浮かぶ真ん丸い名月をゆっくり見ることができたら嬉しい限りです。(どうか雨は降らないでください…。)

照明や模型を使って、月の見え方を調べています。

こちらのグループは、タブレットを使って月の見え方を記録しています。

令和7年9月9日(火曜日) 〜67〜

5年生の教室に入ると、算数の授業中でした。子どもたちはタブレットの画面をタッチしながら、何やら操作しています。

「これは…、この向きで横に並べて…。」

「あれ?なんだか隙間ができちゃったぞ。おかしいな…。」

5年生は算数で「図形の角」の学習をしています。三角形の内角の和が180度であることを学び、その後は、それを基にして多角形の内角の和も求めていきます。今回、子どもたちが取り組んでいたのは、四角形の敷き詰めです。四角形と言っても、正方形や長方形のような、整った図形ではありません。角の大きさも辺の長さもバラバラな四角形なので、敷き詰めの難易度が高いです。この四角形を隙間なく敷き詰めていくためには、どうしたらよいのか…。子どもたちは四角形の向きや位置を変えながら、少し悩んでいる様子も見られました。しかし、角の大きや辺の長さに注目しているうちに、子どもたちは一定のパターンや法則がわかってきたようです。タブレット画面をサクサクと操作して、テンポよく四角形を敷き詰めていきます。この操作感の良さは、タブレットの長所ですね。

「この四角形は、この向きでよし。こっちは反対の向きで…。」

「よし、できた!きれいに敷き詰められると気持ちいいな。」

隙間なく敷き詰められたタブレットの画面を見て、子どもたちは心地よい達成感を抱いているようでした。

一方で、タブレットの敷き詰めだけでは飽き足らず、昔ながらのアナログの敷き詰めに挑戦している子もいました。実際に四角形を切って、ノートに貼っていく作業を、何回も何回も繰り返していました。タブレットと違って手間はかかりますが、苦労した分だけ、理解度も高まっているかもしれませんね。

田無小学校の子どもたちは、デジタルもアナログも、それぞれの良さを効果的に活用しながら、楽しそうに学習に取り組んでいます。私も見ていて楽しいです。

お見事!四角形がどんどん敷き詰められていきます。タブレットの操作も上手です。

こちらもお見事です!作業は大変だったと思いますが、きれいに敷き詰めましたね。

令和7年9月8日(月曜日) 〜66〜

一昨日(土曜日)のことです。台風一過の影響もあるのでしょう。秋の訪れと言い切るには時期尚早ですが、それでも空は青く晴れ渡り、涼しい風が吹く気持ちの良い一日でした。久しぶりに過ごしやすく感じる日の夕方、たくさんの子どもたちが続々と田無小学校の校庭に集まってきます。また、子どもたちと一緒に、保護者の方々の姿も多く見えます。さあ、今から何が始まるのでしょうか。

「家からいっぱい持ってきたよ。楽しみ!」

「ちょっと風があるけど…。でも、天気がいいから、きっときれいだろうな。」

子どもたちは楽しみでいっぱいの様子です。どの子もニコニコしています。無理もありません。今夜は田無小学校のおやじの会が主催する「花火イベント」が開催されるからです。

おやじの会の皆様の的確な指示や万全な安全管理の下、子どもたちはそれぞれが用意した手持ちの花火を思う存分楽しんでいました。昔と違って、今は花火をする場所が少なくなりましたから、このような機会はとても貴重ですね。手持ちの花火にも様々なタイプがあるようで、持ってきた花火を友達と見せ合っているグループもありました。

花火イベントの後半は、おやじの会の皆様による打ち上げ花火のショータイムです。迫力ある花火が連発で夜空に打ちあがり、会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こりました。クライマックスは、ナイアガラ花火です。田無小の校庭に出現した光り輝く大きな滝が、今年の花火イベントを締めくくってくれました。子どもたちだけでなく、会場にいた多くの大人も(私も含めて)、素敵な夏の思い出ができたと思います。

8月の「水まつり」に続き、素敵なイベントを準備してくださった「おやじの会」の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

みんなルールを守って、花火を楽しんでいます。手持ちの花火もきれいですね。

愛おしそうに花火を見つめている子どもたちもたくさんいました。

大迫力の「ナイアガラ花火」は、圧巻の美しさでした。

令和7年9月5日(金曜日) 〜65〜

「そぼろごはん」「タコライス」「キムチチャーハン」「うどん」「ケーキ」「カリカリ梅」等々・・・。

美味しそうな名前が続きます。これらは、給食の献立ではありません。子どもたちが夏の自由研究で挑戦した料理の数々です。前任校の時も思ったのですが、近年お家で料理に挑戦する子が増えてきたような印象があります。ご家庭でも子どもたちの料理体験をあたたかくサポートしていただき、ありがとうございます。

さて、子どもたちの「料理系」の自由研究ですが、どの作品にも工夫がたくさん見られます。材料や手順について、写真を活用しながら、わかりやすくまとめている作品もあれば、ひとつひとつの工程で気付いたポイントを丁寧に記載している作品もあります。また、全ての作品に共通しているのは、完成した料理の写真がとても美味しそうだということです。(実際に食べてみたくなります。)これからも何か新しい料理に挑戦したら、たくさん話を聞かせてほしいと思います。

ここで、話は変わります。今日は台風が接近中ということもあって、雨の一日でした。幸いにも、本校は登下校の時間帯に暴風雨に見舞われることはありませんでした。しかし、今回の台風によって、河川の氾濫や床下浸水等の被害が生じた地域も多くあったようです。被災された地域の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

最後になりますが、本日で2学期の1週目が終わりました。子どもたちはとても元気に登校して学校生活を送っていましたが、夏休み明けの1週間ということもあり、きっと疲れも溜まっていることでしょう。週末はゆっくり体を休め、また来週に備えてほしいと思います。田無小の皆さん、今週もよく頑張りました。また月曜日に会いましょうね。

令和7年9月4日(木曜日) 〜64〜

「校長先生!ぼくの作品、見ていってください!」

「〇〇ちゃんの作品もすごいんだよ!絶対見てね。」

夏休み明けのこの時期に教室をまわっていると、つい足を止めて、長居をしてしまいます。子どもたちの「夏休みの自由研究」の作品が、教室に飾られているからです。教科の垣根にとらわれず、それぞれが自由な発想で課題を設定して取り組んだ力作ばかり。見ていてとても楽しいです。いくつか紹介したいと思います。

「立体テトリス」や「ガチャガチャ」、「コインゲーム」「ビー玉ころがしゲーム」等の作品がありました。十把一絡げに「工作系」と言ってしまえばそれまでですが、どの作品もひとつひとつ丁寧に作られていて、完成度も高いです。何よりも、使う人たちが楽しく遊べるような工夫が凝らされています。オンラインゲームをはじめ、液晶モニターを見て楽しむゲームが主流の昨今、このようなアナログ的な手作りゲームには温もりを感じます。

高学年の教室には、「ミニチュアハウス」「大屋根リング」や「クロスステッチ」「刺し子・刺繍」等、「美術系」や「裁縫系」の作品がありました。どちらにも共通しているのは、ひとつひとつの素材がとても小さいということです。「ミニチュアハウス」では、紙粘土で家具や調理器具等をいくつも形成し、細かいところまで彩色していました。その結果、見る人に日々の生活感を抱かせるような素敵な作品に仕上げていました。

「大屋根リング」は、大阪万博が開催されている今年だからこその作品です。細かい木材のパーツを丁寧に組み合わせており、実に迫力ある作品になっています。本物の「大屋根リング」を彷彿とさせる完成度の高さを誇っています。

「クロスステッチ」「刺し子や刺繍」も色とりどりの刺繍糸を数多く使用し、美しい柄や統一感のある模様に仕上げていました。集中力を維持しながら、コツコツと粘り強く取り組まなければ、このような美しい作品には仕上がりません。お見事です。

紹介したい自由研究の作品は、まだまだたくさんあるのですが・・・。それはまた、次の機会ということで、ご容赦ください。

令和7年9月3日(水曜日) 〜63〜

「やっぱりカレーライスはおいしい!」

「わたし、おかわりしちゃった。」

昨日から2学期の給食が始まりました。久しぶりの給食を心待ちにしていた子もいたかもしれません。(事実、私はこの日をずっと待ち続けていました。給食がとにかく大好きなので…。)2学期最初の給食の献立が大人気メニューのカレーライスだったこともあり、どのクラスでも子どもたちは美味しそうにモリモリ食べていました。

そして、今日の献立には「きなこ揚げパン」が登場しました。「きなこ揚げパン」もまた同じく、昔からの大人気のメニューです。子どもたちは口のまわりにきなこをたっぷりつけながら、笑顔いっぱい美味しそうに食べていました。

ちなみに、今日の給食に「きなこ揚げパン」が登場したのは、おいしいだけではない、もうひとつの大きなねらいがありました。毎日、子どもたち向けに配布されている給食のお知らせ『ランチタイム』から、引用して紹介いたします。

「今年は、戦後80年です。戦時中も、戦争の後も、食べ物が十分にありませんでした。今日の給食に出ている揚げパンは、パンを油で揚げているため、エネルギーが高く、戦争後にやせた子どもたちのことを考えてつくられた料理です。誕生の秘密を知ると、今は何でも食べられて幸せです。食べられることに感謝して、残さず食べましょう。」

これからも、「食」を通して、たくさんのことを学んでいきたいと思います。

今日の給食もおいしかったです。ごちそうさまでした。

令和7年9月2日(火曜日) 〜62〜

昨日から2学期が始まりました。子どもたちの元気な声と眩しい笑顔が学校に戻ってきたこともあり、学校は一気に活気と賑やかさを取り戻しました。私も教室をまわりながら子どもたちとたくさん話をすることができるので、毎日とても嬉しい気持ちになります。

「校長先生、夏休みに万博に行ってきたよ。有名人も来ていたけど…、誰だか忘れちゃった。」

やはり今年の夏に関しては、大阪万博が大きな観光スポットとなっていたようです。マスコットキャラクターのミャクミャクのアイテムを身に付けている子が、確かに増えているような気がします。それにしても、有名人は誰だったのでしょうか…。気になります。

「沖縄に行ってきました。海がとってもきれいでした!」

さすが沖縄県。毎年変わることなく人気の観光地です。特に今年は『ジャングリア沖縄』がオープンしましたからね。すでに行ってきた子もいるのではないでしょうか。

「みんなも見た?『鬼滅の刃』の映画、すごかったね!」

前作が日本の映画興行収入の記録を更新した『鬼滅の刃』。今回はその第2弾ということもあって、夏休み前から話題になっていましたが、今作も記録的な大ヒットになりそうです。子どもたちの会話やリアクションからも、人気の様子が伺えます。

このように、昨日も今日も、教室や廊下等で、多くの子どもたちから話を聞きました。しばらくは夏の思い出に関する話が中心になりそうです。話を聞くのは私も楽しいので、明日以降も校内を歩き回って、たくさん子どもたちの話を聞きたいと思います。

令和7年9月1日(月曜日) 〜61〜

長かった夏休みが終わり、今日から2学期が始まりました。昨日まで静寂に包まれていた校舎の中にも、子どもたちの元気な声が戻ってきました。長期休業明けに毎回思うことですが、やはり学校には子どもたちの賑やかな声が似合います。子どもたちも久しぶりに友達や先生に会うことができて、とても嬉しそうな様子でした。さあ、田無小のみなさん。2学期も、笑顔いっぱい、元気いっぱい、力いっぱい頑張っていきましょう!

さて、話は変わります。今日は9月1日。102年前の1923年のこの日に、関東大震災が起こりました。この震災による被害は甚大で、広範囲にわたって町は壊滅状態となり、10万5千人以上もの尊い命が奪われました。一昨年が100周年ということもあり、震災の映像資料がデジタルアーカイブとして数多く公開されました。私にとっても初めて見る写真や資料も多く、改めて地震の恐ろしさを知ることとなりました。

日本は災害大国とも言われています。災害をもたらすのは地震だけではありません。年々強大化する台風や線状降水帯による被害も深刻なレベルに達しています。この夏も強風や豪雨が猛威をふるい、容赦のない規模で日本の各地を襲いました。

本日は「防災の日」です。多くの人たちが防災について考え、いざという時の備えを確認していることだと思います。今後は学校でも、教育活動の様々な場面で防災について学び、地域と連携した「防災教育」を進めていきたいと考えています。