「校長のつぶやき」(令和7年度1学期)

更新日:2025年8月29日

8月28日(木曜日) 〜60〜

先週の土曜日(8月23日)のことです。本校の校庭で、「水まつり」が開催されました。西東京市の各校のおやじの会の皆様が、企画や準備を担当してくださった大イベントです。校庭にはウォータースライダーが設置される等、その規模には私も驚かされました。また、体育館にも楽しいイベントコーナーが多くあり、子どもたちはとても楽しそうに遊んでいました。校庭で行われた水鉄砲合戦も非常に盛り上がり、どの子もビショビショになりながらも笑顔全開で参加していました。

この「水まつり」には、田無小学校の子どもたちはもちろん、市内の各学校からたくさんの子どもたちが参加していました。水で思い切り遊びながら、仲良くなった子どもたちもいたようです。いつの時代も、遊びを通して友達を作るのは、子どもたちの得意とするところです。

厳しい暑さの続く夏ですが、思い切り水でビショビショになれるのは、やはり夏の醍醐味ですね。子どもたちのために、素敵なイベントを準備してくださった「おやじの会」の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。この場をお借りして、御礼申し上げます。ありがとうございました。

校庭には、なんと「ウォータースライダー」が出現!子どもたちも夢中になって遊んでいました。

天下分け目の戦い「水鉄砲合戦」!軍配が上がったのは、どっちのチームかな?

体育館にも楽しい遊びのコーナーがたくさんありました。

令和7年8月5日(火曜日) 〜59〜

「ちゃちゃまる、野菜もってきたよ。」

「やっぱりニンジンが好きなのかな?」

夏休みも3週目に入りました。長い夏休みも、だいたい真ん中あたりといったところでしょうか。ただ、夏休みに入ってからも、毎日交代で学校に来ている子どもたちがいます。飼育委員会の子どもたちです。ウサギの「ちゃちゃまる」くんをお世話するために、夏休みも当番制で学校に来て、新しいエサをあげたり、水を取り替えたりしてくれています。また、「ちゃちゃまる」くんは生きているので、フンの始末やトイレの掃除等の仕事もあります。当然ですが、生き物のお世話は大変です。しかし、飼育委員会の子どもたちは全く嫌な顔をせず、どの子も笑顔で優しく「ちゃちゃまる」くんのお世話をしてくれています。仕事の段取りや手際もよく、一人ひとりがテキパキと行動している姿は、実に立派です。

「ちゃちゃまるは、リンゴの皮も好きなんだよ。」

「今日は野菜がいっぱいあるから、ビュッフェみたいだね。」

お家から野菜や果物を持ってきてくれる子も多いです。ご家庭のあたたかいご協力にも感謝です。おかげさまで、「ちゃちゃまる」くんは学期中だけでなく、夏休みの間もたくさんの人たちの愛情を受けて、すくすくと成長しています。(少しぽっちゃりもしてきましたが…。)

飼育委員会の皆さん。暑い中、いつもお仕事に来てくれて、ありがとうございます。これからも「ちゃちゃまる」くんのこと、よろしくお願いしますね。

飼育委員会のみなさん、いつもありがとうございます。

たくさんの野菜をもらって、「ちゃちゃまる」くんも大喜びです。

パクパクむしゃむしゃ・・・。(なぜかカメラ目線で食べています。)

令和7年7月28日(月曜日) 〜58〜

夏休み中の子どもたちの様子を抜き打ちチェックするために、毎年私は近隣の学童や児童館をまわることにしています。田無第二学童クラブと第三学童クラブは、同じ田無小の敷地内にあるため、夏休み中も子どもたちと顔を合わせることは多いです。しかし、本校の子どもたちが利用している学童クラブは、近所にもうひとつあります。田無学童クラブ(児童館)です。そこで、本日私は田無学童クラブ(児童館)に行くことにしました。

子どもたちに見つからないように、私は静かに建物の入り口に向かったのですが…、

「あれっ?校長先生?校長先生だ!」

「ホントだ!校長先生、何しに来たの?」

子どもたちの監視体制は鉄壁です。あっと言う間に見つかってしまいました。

そして、私がそのまま玄関に入ると、嬉しいことに、たくさんの子どもたちが笑顔で迎えてくれました。児童館に置いてあるピアノで素敵な演奏を披露してくれる子、夏休みの旅行の話を聞かせてくれる子、ジャンケンの勝負を挑んでくる子…、キラキラしている表情や元気いっぱいの姿から、子どもたちが夏休みの間も楽しく過ごしている様子が伝わってきました。

カンカンカーン

その時、鐘の音が館内に響き渡りました。「ランチタイム」の合図のようです。すると、どうでしょう。直前まで賑やかだった子どもたちが、静かに食事の部屋に移動し、並び始めました。学童でもしっかりルールを守って、お行儀よく食事の準備をしている姿は、とても立派でした。

子どもたちの美味しそうなお弁当を見て、私の空腹も限界に達したようです。子どもたちが美味しそうにお弁当を食べ始めた様子を見届けて、私は田無学童クラブ(児童館)を後にしました。

令和7年7月23日(水曜日) 〜57〜

夏休みに入って少し経ちましたが、子どもたちの様子はいかがでしょうか。学校がある時のように早起きできている子もいれば、うっかり寝すぎてしまっている子もいるのではないでしょうか。また、宿題を一気に取り組んで終わらせてしまった子、友達と元気いっぱい遊んでいる子、遠くまで出かけている子もいるかもしれませんね。夏休みの過ごし方は、自分の心掛け次第で大きく変わります。まだまだ夏休み一週目ではありますが、油断していると、あっと言う間に8月の下旬…なんていうこともあります。(←自分の経験上の話です…。)子どもたちには一日一日を楽しく、そして大事に過ごしてほしいと思います。

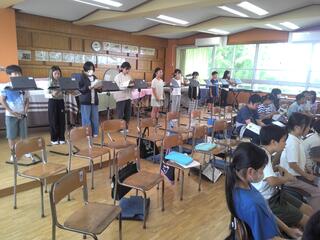

さて、話は変わります。今日の午前中、田無小学校のランチルームで、育成会の方が主催する「わくわくカフェ」が開かれました。50人近くの子どもたちが参加していましたが、私が様子を見に行った時は、ぬり絵や工作、カードゲームやパズル等をして過ごしている子が多かったです。しかし、中には、漢字や計算の学習、読書に取り組んでいる子もいました。「わくわくカフェ」での過ごし方は、周りの人たちに迷惑をかけなければ、基本的には自由です。どの子もルールやマナーを守りながら、自分の好きなことにすすんで取り組んでいる様子が立派でした。後半は、みんなで一緒にジュースやお茶を飲みながら、楽しそうにお話をしていました。その様子も可愛らしかったです。

子どもたちのために、素敵なイベントを企画してくださった「育成会」の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。

最後になりますが、夏休みの間は子どもたちが学校にいないため、「校長のつぶやき」の発信はお休みさせていただきます。ただ、私の気まぐれで発信することがあるかもしれませんので、その際はどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。

「わくわくカフェ」では、子どもたちが楽しそうに過ごしていました。

「ポケモン」や「鬼滅の刃」のぬり絵に挑戦している子どもたち。まさに「全集中!」

机の上をきれいに片づけて、ドリンクタイムです。ジュースやお茶も美味しそう!

令和7年7月18日(金曜日) 〜56〜

本日は、1学期の最終日。2時間目には、終業式が行われました。私が担当する「校長先生の話」の後は、「児童代表の言葉」があり、今回は4人の3年生と3人の6年生が担当しました。自分の頑張ってきたことや1学期の振り返りについて、丁寧な言葉で堂々と話している姿がとても立派でした。

終業式の後は、表彰式が行われました。本校の子どもたちが所属するバスケットボールチームが大会で優勝したので、チームのメンバーにステージに上がってもらい、全校児童の前で表彰しました。私からの抜き打ちインタビューにも、チームを代表して、しっかり答えてくれた6年生の女の子。さすがでした。目標に向かって、仲間と共に一生懸命練習に励んできたからこその優勝ですね。おめでとう!

もうひとつの表彰は、「校長のつぶやき」でも紹介し続けてきた「天下一ジャンケン王決定戦」です。今大会で、見事「ジャンケン王」に輝いたのは、3年生の男の子でした。今日は「ジャンケン王」を含めた「ジャンケン六大将軍」に登壇してもらい、その雄姿を全校児童に見届けてもらいました。最後に行われた「ジャンケン王」対「全校児童」のジャンケン一発勝負は、かつてない凄まじい盛り上がりを見せていました。この勝負をもって、4週間に及んだ「天下一ジャンケン王決定戦」は幕を下ろしました。

さあ、田無小のみなさん。明日からは夏休みに入ります。体調管理に気を付けながら、「笑顔いっぱい!元気いっぱい!力いっぱい!」過ごしてくださいね。素敵な夏休みを!

終業式の様子です。久しぶりに全校児童が体育館に集まりました。

「代表児童の言葉」の様子です。どの子の発表態度も堂々としていて立派でした。

令和7年7月17日(木曜日) 〜55〜

「関ケ原」。天下人・豊臣秀吉の亡き後、覇権をめぐって二つの勢力がこの地で衝突しました。天下分け目の大戦がこの地で繰り広げられたことで、「関ケ原」はその名を後の世まで轟かせる歴史的な地になりました。徳川家康を中心とする東軍と石田三成を中心とする西軍。この二大勢力による「関ケ原の戦い」は、あまりにも有名です。

さて、話の舞台は田無小学校に移ります。天下無双のジャンケンの両雄が、田無小の「関ケ原」である体育館のステージに並び立ちました。いよいよ「天下一ジャンケン王決定戦」の決勝戦が始まります。

今大会の決勝戦に進んだのは、1年生の男の子と3年生の男の子です。2人とも体こそ小さいですが、徳川家康と石田三成にも勝るとも劣らない知恵と実力(←ジャンケンですが…)の持ち主です。700名以上の参加者がいた今大会を勝ち進んできたわけですから、その勝負運は並大抵ではありません。

決勝戦は体育館のステージで行われたこともあり、それぞれの応援団やギャラリーがたくさん集まりました。

「〇〇くん、がんばれーっ!」

「〇〇くん、絶対優勝だーっ!」

異様な熱気が会場を包み込みます。必死で声を出している子もいれば、なぜか目をつぶって祈っている子もいます。(改めて説明しますが、やっているのは「ジャンケン」です。)

さあ、時は来たれり。お互いに一礼。双方、いざ尋常に!

勝負はじめっ!!

「さいしょはグー!ジャンケンポンッ!」

決勝戦は3本先取。

息をのむ闘いが続きます。

しかし…、雌雄を決する時が、ついにやって来ました。

「勝負あり!優勝は…!!」

明日の終業式の後、全校児童の前で表彰しますので、ここでは秘密にさせていただきます。

令和7年7月16日(水曜日) 〜54〜

「もう!ビショビショになっちゃった!」

「いきなり雨が降るんだもんね。」

今日は大気の状態が不安定な一日でした。登校時間に突如として激しい雨が降り始めたために、慌てた様子で学校に駆け込んできた子どもたちも少なくなかったようです。しかし、大人と違ってリカバリーが早いのも、子どもたちの特徴です。

「見て見て!こんなに濡れちゃった!」

「ボクだって、ほら!すごいでしょ!」

「ま、涼しいし。しばらくしたら乾くからいいや。」

友達とお互いに濡れた髪や洋服を見合いながら、楽しそうに笑っている姿は、子どもたち特有の逞しさかもしれませんね。ビショビショになっても、そのイレギュラーな状況をむしろ面白がっているようにも見えました。

さて、学期末です。教室をまわっていると、お楽しみ会の準備をしていたり、学習のまとめをしていたり等、学期末ならではの場面がたくさん見られます。いくつか紹介させていただきます。

「うわーっ、シャボン玉きれいだなー。」

「すごい!いっぱいシャボン玉ができてるよ!」

何やら校庭から賑やかな声が聞こえてきました。外を見ると、1年生がシャボン玉を作って、楽しそうに遊んでいました。生活科の学習は、体をいっぱいに使って体験できるものが多いので、子どもたちも大好きです。

「あー、漢字50問テストか…。90点以上、とれるかな?」

学期末恒例、漢字の総復習テストです。問題数も多いため、このテストの難易度や重要度は、子どもたちも経験から理解しているようです。今までの学習を思い出して、落ち着いて臨みましょうね。

「縄文時代の人たちは、主に〇〇や〇〇を食べていました。」

3年生の教室に行くと、西東京市の下野谷遺跡について調べたことを、「食事」「服装」「武器」等のグループごとに発表していました。5月中旬、3年生は下野谷遺跡まで実際に歩き、その様子を見学してきました。その後も資料や本、ホームページ等を通して、学習を進めてきました。今日はその学習のまとめでした。聞き手にもわかりやすく説明していて、とても上手でしたよ。

たくさんのシャボン玉が風に乗って、空高く飛んでいきました。

3年生は自作の紙芝居やタブレットのスライド等を使って、わかりやすく発表していました。

令和7年7月15日(火曜日) 〜53〜

「今日の昼休みに、『天下一ジャンケン王決定戦』の準決勝を行います。『ジャンケン六大将軍』の皆さんは、校長室に集まってください。」

給食の時間に流れた校内放送により、校内が騒然とし始めました。時は来たれり、いよいよ準決勝です。(ということで、昨日に続き、「ジャンケン王」のイベントについて書かせていただきます。)

厳しい予選を勝ち進んだ各学年の覇者、つまりは「ジャンケン六大将軍」が、一人、また一人と、会場である校長室に集まってきました。沈着冷静な面持ちで、静かに勝負の時を待ち続ける子。熱烈な応援団と一緒に、校長室までやってきた子。準決勝の直前まで、友達と鍛錬(ジャンケン)を続ける子。仲間から託された思いを背負いながら、準決勝に臨む6人の大将軍たち!今ここに、揃い踏みです。

準決勝は、3人ずつ、2つのブロックに分かれての勝負です。それぞれのブロックで2連勝すれば決勝戦に進出できるという巴戦になります。さあ、舞台は整いました。いざ尋常に、勝負はじめ!

圧倒的な緊張感の中で行われた準決勝。見事、勝負を制し、決勝に進んだのは、1年生と3年生の学年チャンピオンでした。勝負の後は、お互いを称え合い、礼をもって終了となりました。

「天下一ジャンケン王決定戦」も、いよいよ大詰めです。700人を超える挑戦者が、ついに2人にまで絞られました。残すはあと一試合、決勝戦です。ご期待ください。

各学年の頂点に立った6人のチャンピオンです。彼らこそ、誇り高き「ジャンケン六大将軍」!

令和7年7月14日(月曜日) 〜52〜

週末から幾分か涼しくなりましたが、台風5号の北上に伴い、突発的な豪雨も心配されています。先週のような猛暑日やゲリラ豪雨等、不安定な天候に悩む日々はまだまだ続きそうですが、何はともあれ、1学期も最後の週になりました。どのクラスでも学期の締めくくりをする1週間になると思います。学習の振り返りや計画的な荷物の持ち帰り等、学校でも粘り強く声をかけていきます。

さて、話は変わります。

「校長先生!聞いて聞いて!ぼく、ジャンケン勝ったよー!」

「〇年生の代表は〇〇君に決まりました。」

6月23日の全校朝会で開幕した『天下一ジャンケン王決定戦』も、いよいよ大詰めです。クラス予選や学年代表決定戦の情報も、子どもたちから続々と私のところまで届いていましたが、ついに各学年の代表が決まりました。1年生から6年生までの代表こそ、その名を天下に轟かす「ジャンケン六大将軍」の強者たちです。(完全に人気漫画『キングダム』の影響を受けています。)全ての予選が終わり、「ジャンケン六大将軍」が揃えば、そこからは校長室で準決勝です。700名を超える挑戦者が6人まで減って来ると、この大会もいよいよクライマックスを迎えます。本日のオンライン全校朝会では、スライドを使って「ジャンケン六大将軍」を発表しました。各教室でも「ジャンケン六大将軍」を称える拍手が送られていたそうです。(子どもたちが教えてくれました。)

さあ、「ジャンケン王」の栄冠は、この6人のうち誰に輝くのか。続報をお待ちください。

令和7年7月11日(金曜日) 〜51〜

「いけーっ!」

「あー…。あとちょっとだったのに…。」

先日のことですが、3年生の教室の近くを歩いていると、楽しそうな子どもたちの声が聞こえてきました。教室の中に入ると、理科の授業中でした。車のキットを使って、「風やゴムの力の働き」について学習しているところです(今回は「風」ではなく、「ゴム」でした。)

この単元のねらいは、「風やゴムでモノが動く様子を調べ、その働きについての考えをもつことができるようにする」です。そこで毎回活躍するのが、車のキットです。ゴムの力を使って、車を前に走らせます。ゴムを強く引けば車は遠くまで進み、弱く引けば少ししか進みません。狙い通りの場所に車をとめるには、どのくらいのゴムの力が必要か…。シンプルなゴム動力のゲームですが、意外と難易度も高く、いつの間にか夢中になってしまいます。終始、子どもたちがとても楽しそうに取り組んでいる姿が、とても印象的でした。

一方で、こちらは本日のことです。理科室に入ると、5年生の子どもたちが思い思いに様々な実験をしていました。「割れないシャボン玉の作り方」「小麦粉?片栗粉?を使ったスライム作り」に挑戦していたり、タブレットを使って面白い自由研究のヒントを探していたり等、どの子も活発に取り組んでいました。

その中で、一人の女の子の姿が私の目に入りました。その子はグループで実験しているわけではなく、一人でストップウォッチを持ちながら、何かを観察していました。どうやら水槽の中にいるメダカを観察しているようです。ひとつ珍しいのは、水槽の下に黒と緑の色画用紙を敷いているところです。気になったので、その子に質問してみました。すると…

「メダカにも好きな色があるのかを確かめています。」

一定の時間の中で、メダカがどちら側の色で泳ぐことが多いのかを調べていたわけです。面白い実験です。少なくとも私自身はそのような発想をもったことが無かったので、その子の着眼点や実験方法に感心しました。他の色の画用紙も置いてあったので、黒と緑以外の色も、これから確かめていくのでしょうね。その子は、その後も黙々と観察を続けていました。その粘り強さもお見事です。

様々な実験や活動を通して、理科好きの子どもたちが増えてくれると嬉しいです。(私の専門の社会科もよろしくお願いしますね。)

さあ、ゴムの力を上手に使って、高得点の場所で車をストップさせましょう!レッツGO!

メダカの好きな色はどっちでしょう?さて、実験の結果は…?

令和7年7月10日(木曜日) 〜50〜

午前中、6年生の子どもたちが田無小の外に出かけていきました。目的地は西東京市役所です。市役所でお仕事をされている方々から、「仕事」や「働く」ということについて、貴重なお話をたくさん聞かせていただきました。

「どうして今のお仕事を始めようと思ったのですか。」

「〇〇課のお仕事は、具体的にはどのようなことをやっているのですか。」

「仕事の中で工夫していることはありますか。」

6年生は現在、総合的な学習の時間の中で、自分の将来のキャリア形成を考えるべく、たくさんの「仕事」について調べています。その中で、多くの方から「働くこと」についてお話を聞かせていただき、わかったことや考えたことを記録にまとめています。先日も「おやじの会」の方々をお招きして、様々な職業に関するお話を聞かせていただきました。その時の学習経験が生きているのでしょう。本日も、子どもたちはたくさん質問をしていました。

「いつも仕事をしているときは、どんな気持ちで働いているのですか。」

「仕事をしていて、一番大変だったことや、焦ってしまったことは何ですか。」

私も近くで聞いていて、なるほどと思うような質問がいくつもありました。働くことの大切さや大変さを、改めて実感することができました。

「アイスとかき氷、どちらが好きですか。」

「お休みの日には、何をして過ごすことが多いですか。」

少々脱線したような質問もありましたが、これも市役所で働かれている方々と距離がグッと近づいたことの表れかもしれません。OKとしましょう。

最後になりますが、今回はご多用の中にもかかわらず、西東京市の後藤教育長をはじめ、たくさんの市役所の方々に御協力をいただきました。子どもたちにとっても、大変有意義な学びの時間になりました。この場をお借りして、御礼申し上げます。ありがとうございました。

ご協力くださった西東京市役所の皆様、ありがとうございました。

子どもたちも大事なことを記録しながら、真剣にお話を聞いていました。さすが6年生、立派です。

後藤教育長からもお話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。

令和7年7月9日(水曜日) 〜49〜

「〇〇さんはリコーダーをふくのが上手です。」

「『だが』勉強は苦手です。」

「『しかも』歌も上手です。」

子どもたちは前の文に続く文をすすんで作成し、次々に発表しています。面白い文、見事な文も多いです。みんなで拍手を送り合いながら、実に楽しそうに取り組んでいます。

これは、4年生の国語の授業の様子です。「つなぎ言葉のはたらきを知ろう」という学習で、順接や逆接等の「つなぎ言葉(接続語)」について学んでいます。お題となる文にうまくつながるように、「つなぎ言葉」を使って、後に続く文を考えなければいけません。さあ、次の問題は何でしょうか。

「全員そろったね。」

繰り返しますが、「つなぎ言葉」を使って、この文に続く文を考えなくてはいけません。子どもたちも一生懸命考えています。よく見ると、ノートにスラスラ書き始めている子もいます。あっという間に、文を思いついたのでしょうか。子どもたちが考えた文を、いくつか紹介させていただきます。

「全員そろったね。」

「『だから』朝の会を始めよう。」

なるほど。「順接」をうまく使っています。学校生活ともリンクしていて、イメージしやすい文です。

「全員そろったね。」

「『しかし』全員早退したね。」

こちらは「逆接」を使い、聞き手に意外性を抱かせている点が面白いです。それにしても、例文とはいえ、いったいこのクラスに何があったのでしょうか…?インフルエンザかな?

「全員そろったね。」

「『では』おたんじょう日会を始めよう。」

これは、前の条件に対し、後の事柄を述べる「条件」の接続語ですね。「それでは」を省略した言葉なので、口語的で柔らかい表現です。日常的にも使われることが多いかもしれませんね。

文を作る活動は、一問一答の問題と違って、自由度が高く、オリジナリティも出るので楽しいです。子どもたちが生き生きと活発に取り組んでいる姿が、そのことを物語っていました。

令和7年7月8日(火曜日) 〜48〜

昨日の続きです。わかば学級の宿泊学習2日目について書かせていただきます。

「おはようございまーす。けっこう眠れました。」

「ぼくたちの部屋はいろんな話をしていて、なかなか眠らなかったんだよ。」

2日目が始まりました。爽やかな朝を迎えることができた子もいれば、少々寝不足気味の子もいるようです。ですが、それも含めて、楽しい思い出ができたことは間違いないでしょう。『わくわくビレッジ』を離れるギリギリの時間まで、子どもたちは友達と過ごす楽しいひとときを、惜しむように過ごしていました。

「ケーブルカーって、こんな坂道を登っていくの?」

「わわっ!傾いているよ!手すりにつかまっていないと、落っこちちゃうよー!」

高尾山に到着しました。ケーブルカーで山の中腹まで登り、さる園に向かいます。私も高尾山に登ったことは何度もありますが、いつも麓から頂上まで歩いていました。そのため、ケーブルカーに乗るのは、今回が初めてです。子どもたちのリアクションと同様、私もケーブルカーの傾斜の角度には驚きました。ちなみに、ケーブルカーの線路としては、日本一の急勾配を誇っているそうです。これも貴重な経験になりますね。

「あっ、あそこに赤ちゃんのおサルさんがいる!カワイイ!」

「コラー、おサルさんたちー!ちゃんとエサをあげるから、ケンカしないでねー!」

目的地の『高尾山さる園』に到着しました。ここでは、80匹以上のおサルさんたちが子どもたちを出迎えてくれました。ガラス越しではありますが、おサルさんたちは目の前まで来てくれるので、子どもたちは大興奮です。一方で、赤ちゃんのおサルさんの可愛らしい仕草に、優しい眼差しを送っている子どもたちもいました。

『さる園』の2階に上がると、エサやり体験にチャレンジです。エサの取り合いで揉めているおサルさんたちを、お姉さんのように注意している子がいました。その姿もまた、見ていて微笑ましかったです。

2日間という短い時間ではありましたが、宿泊学習の様々な体験を通して、子どもたちはひと回りもふた回りも大きく成長したと思います。また、子どもたち同士の「かかわり」も、更に豊かになったことでしょう。「笑顔いっぱい、元気いっぱい、力いっぱい」の子どもたちの姿がたくさん見られた「わかば学級宿泊学習」でした。

『わくわくビレッジ』の広場で朝の集いです。体操もしっかり行いました。

『高尾山さる園』に着きました。いろいろな動きをする元気なおサルさんたちに、子どもたちの目はくぎ付けです。

「おサルさーん!いっぱい食べてねー!」エサやり体験も頑張りました。

令和7年7月7日(月曜日) 〜47〜

先週の木曜日と金曜日に、わかば学級の宿泊学習が実施されました。真夏日の中ではありましたが、心配だった雷雨に降られることもなく、全ての行程を順調に進めることができました。本日と明日の「校長のつぶやき」には、その時の様子について書かせていただきます。

「うわー!おもしろいものがいっぱいある!」

最初の目的地は、八王子にある『コニカミノルタ サイエンスドーム』です。展示室には、宇宙や科学について楽しく学べる装置がたくさんあります。まだ学習していない科学の難しい内容であっても、遊びながら感覚的に学ぶことができるので、子どもたちは夢中になって展示室をまわっていました。

また、プラネタリウムもお気に入りだったようです。真っ暗なドーム内に出現した美しい星空と楽しいドラえもんのお話。ドーム内に明かりが戻った時は、子どもたちから自然と大きな拍手が沸き起こるほどでした。

「やったー!わくわくビレッジに着いた!」

「きれいなところだね。早く部屋も見てみたいな。」

子どもたちが楽しみにしていた宿舎の『わくわくビレッジ』では、6年生と5年生が中心になって、開校式や楽しいレクリエーション、食事の配膳等を上手に進めてくれました。高学年は宿泊学習の経験がありますから、さすがの動きです。小さい学年の子どもたちが困っていれば優しく教えてあげたり、自分が担当する仕事があれば手際よく作業を進めたり等、私も見ていて感心することが多かったです。

みんなでお風呂に入ったり、みんなで寝る準備を整えたり…。あるいは部屋の中で遊んだり、おしゃべりをしていたり…。『わくわくビレッジ』で過ごす時間のどこを切り取っても、子どもたちは笑顔いっぱいで、とても楽しそうでした。(明日に続きます。)

『コニカミノルタ サイエンスドーム』の中の様子です。子どもたちは大興奮です。

子どもたちは遊びながら、「科学」について楽しそうに学んでいました。

『わくわくビレッジ』での開校式の様子です。みんな集中していて、立派です。

楽しいレクリエーションの時間です。準備してくれた高学年のみなさん、ありがとう!

令和7年7月2日(水曜日) 〜46〜

今週は真夏日が続いています。日本各地でも30度以上の気温を記録している地域は多く、中には35度以上の地域もあるようです。「猛暑」「酷暑」という言葉は(心の底から)聞きたくありませんが、本格的に夏の暑さに備えないといけない時期になりました。暑さに弱い私は、今後の夏の猛暑に耐えられるのか…今からすでに戦々恐々としております。

しかし、この暑さにも負けずに、子どもたちは元気いっぱいです。休み時間には、友達と楽しそうに外遊びに励んでいます。おにごっこをしたり、遊具を使ったり、ボールを使ったり等、遊ぶ姿は様々です。改めて、子どもたちのパワーには驚かされます。

ただし、全てを子ども任せにしては、熱中症の危険性もあります。エアコンの活用やこまめな水分補給、適度な休息の確保、場合によっては外遊びの中止等、教員からも進んで声をかけながら、熱中症の予防に取り組んでいます。厳しい夏の暑さから、子どもたちの健康を守るためには、私たち大人がすすんで関わっていく必要があると考えます。保護者の皆様、地域の皆様にも、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

最後になりますが、私は明日から2日間、わかば学級の宿泊学習に行ってきます。わかば学級の子どもたちと一緒に、「た⇒たのしく な⇒なかよく し⇒しんけんに」、そして安全に十分気をつけて、2日間を過ごしたいと思います。学校を留守にしますので、「校長のつぶやき」はお休みさせていただきます。不定期の情報発信で恐縮ではございますが、ご承知おきいただければ幸いです。よろしくお願い致します。

令和7年7月1日(火曜日) 〜45〜

7月に入りました。今週は出張が多いのですが、本日だけは終日学校にいることができました。そのため、午前も午後も校内をたくさんまわることができました。

「やったー!勝ったー!」

「〇〇くん、がんばれー!」

わかば学級の教室に行くと、1年生と2年生が集まっていました。「天下一ジャンケン王決定戦」の予選が行われているところでした。賑やかなジャンケンの勝負が繰り広げられた後、それぞれの学年を勝ち進んだ二人の子に向けて、みんなでエールを送っていました。ジャンケンに負けてしまった子も悔しい気持ちはあったと思いますが、終わってしまえば「ノーサイド」の気持ちが大事です。子どもたちの姿はとても爽やかで素敵でした。

「どこに自分の名前が隠れているか、わかりますか?」

図工室に行くと、5年生の子どもたちが活動中でした。自分の名前からデザインのイメージを広げて、作品にするそうです。自分の名前を漢字で表現するのか、それともアルファベットで書くのか。あるいは、ひらがな、カタカナ…。子どもたちはいろいろなパターンを試しながら、イメージを膨らませてデザインしていました。まだ作品は途中の段階ではありますが、なかなかセンスの感じられる作品も多いです。私も見ていて、つい引き込まれてしまいました。かわいい作品、オシャレな作品、かっこいい作品…。完成が楽しみです。

5年生の図工の授業の様子です。どの子も集中して取り組んでいます。

子どもたちの名前からデザインが出来上がっていきます。さて、どこに名前が隠れているでしょうか?

令和7年6月30日(月曜日) 〜44〜

毎年6月は、農林水産省などが食育を推進する「食育月間」です。本日が6月の最終日となりますが、今月は本校でも様々な「食育」の取り組みを行ってきました。いくつか紹介させていただきます。

「見て!ここに枝豆ができたよ!」

「ミニトマトを持って帰ろうっと。」

2年生は生活科の学習の中で、野菜を育てています。ミニトマト、オクラ、ピーマン、枝豆、なす…。定期的に観察カードにまとめたり、タブレットで撮影したりしながら、その生長を見守っています。自分たちが日ごろ食べている野菜の育ちを知ること、これも「食育」のひとつですね。

「〇〇さんの畑に行ってきました!」

3年生は本日、給食でお世話になっている農家の方の畑に行ってきました。私は一緒に行くことはできませんでしたが、子どもたちは「農家の仕事」についてたくさん質問をし、学んできたようです。社会科の学習の一環ではありますが、畑で育つ野菜を実際に見ること、地産地消について知ることは、「食育」につながる大切な学びになります。

「うわー!とうもろこしって、すっごく背が高いね!」

先週の金曜日のことではありますが、1年生が給食に登場する「とうもろこし」の皮むきを手伝ってくれました。3年生の畑見学でもお世話になった農家の方が、子どもたちのために、根や茎や葉が付いたままの「とうもろこし」を丸ごと1本持ってきてくれました。1年生の身長よりもずっと背丈の高いとうもろこしを見て、どの子も驚きを隠せないようでした。その後は、一人2本ずつ、とうもろこしの皮むきに挑戦し、みんな楽しそうな様子でお手伝いをしてくれました。農家の方はもちろん、1年生も手伝ってくれたおかげで、その日の給食に登場した「蒸しとうもろこし」は、抜群に甘くて美味しかったです。みんな、ありがとう。

6月の「食育月間」は本日で終わりですが、この後も様々な場面で「食育」を推進していきたいと思います。「食べることは生きること」ですからね。

「とうもろこし」の背の高さに、1年生の子どもたちはとてもビックリしたようです。

1年生の子どもたちは、とうもろこしの皮むきを一生懸命手伝ってくれました。

「とうもろこしって、ピカピカしていて、きれい!」子どもたちの素直な言葉もいいですね。

令和7年6月27日(金曜日) 〜43〜

「校長先生!〇〇君がクラスの代表になったよ!」

「うちのクラスはみんなで話し合って、予選を総当たり戦でやることに決まりました。」

校内をまわっていると、子どもたちからの報告が続々と届きます。「天下一ジャンケン王決定戦」が開幕して1週間。今週と来週にかけて、クラスの代表を決める予選が行われています。あるクラスでは、お休みが0人だったタイミングで予選を実施したり、またあるクラスでは、予選の進め方を話し合ったり等、田無小学校は現在、「ジャンケン」を通して校内が盛り上がっているところです。トーナメント制にしたり、総当たりのリーグ戦にしたり等、クラスごとにも特徴や個性があって、面白いです。

そして、今朝の全校集会では、集会委員会が企画した「ジャンケン列車」が行われました。700名を超える全校児童が校庭に集まって、みんなで一緒に「ジャンケン列車」に取り組んでいる様子は、まさに壮観な光景です。

「ジャンケンポン!うわー、負けたー!列の後ろに回らないと…。」

「あっ、〇〇ちゃんがいた!ねえねえ、勝負しよう!」

「なんだ!?ここの列車、めちゃめちゃ長いんだけど!」

「先頭が誰だか見えないけど…、がんばれーっ!どんどん列車を長くしよう!」

この集会でも、「ジャンケン」を通して、学年関係なく、豊かな「かかわり」が生まれていました。何よりも、笑顔いっぱいの子どもたちの姿がたくさん見られたことが良かったです。

とにもかくにも、田無小学校は現在、「天下一ジャンケン王決定戦」の真っただ中です。しばらくの間は、「ジャンケン」の掛け声が学校中に響き渡っていることでしょう。

梅雨の晴れ間、見事な青空の下で、「ジャンケン列車」集会が行われました。

列車の先頭になった子どもたち同士で、いざ勝負!「ジャンケンポン!」

令和7年6月26日(木曜日) 〜42〜

「さあ、この自転車の乗り方を見て、何か気が付いたことはありますか?」

「あー、スマホを使いながら運転してるよ。」

「傘をさしながら運転するのもダメなんだよね。」

「あれ?イヤホンをしているみたい…。音楽を聴きながらの運転も良くないよ。」

今日の1時間目、田無警察署の方をお招きして、3年生の子どもたちを対象に「自転車安全教室」が行われました。今週は天候が安定しないこともあり、残念ながら実際に自転車に乗ることはできませんでした。しかし、警察の方が映像を使いながらクイズ形式で正しい自転車の乗り方を教えてくださったので、子どもたちはとても楽しく交通ルールやマナーを学ぶことができたようです。

今後は自転車運転のルールも罰則が伴い、厳しくなってきます。裏を返せば、それだけルール違反やマナーの悪い運転、あるいは自転車の交通事故が多くなっていることだと思います。今日の自転車安全教室の中で紹介された「悪い例」ですが、恥ずかしながら、過去の自分もやっていた経験があります…。傘差し運転、二人乗り、etc…。反省です…。

交通事故は被害者になってしまうこともあれば、加害者になりうることもあります。それは、小学生でも同様です。子どもたちは自動車を運転することはできませんが、自転車は日常的に使用しています。今日まで事故に遭っていないから、これから先も大丈夫…というわけにはいきません。事故の当事者になってしまうことを少しでも回避するためには、交通安全について学び続けることが不可欠です。ルールやマナーを知らなければ、自分の安全、そして他人の安全を守ることはできませんからね。私も子どもたちと一緒に学び続けようと思います。(当然ですが、今は二人乗りも傘差し運転もしていませんので…。一応、付け足しをさせていただきます。)

自転車安全教室の様子です。子どもたちもすすんで考えを発表する等、とても意欲的でした。

令和7年6月25日(水曜日) 〜41〜

「じゃあ、ログインしてみようか。最初に、IDとパスワードを入れるんだよ。」

「よーし、次は『n』のキーを押してみてね。あっ、『n』のキーはね・・・このボタンだよ。」

これは、大きな6年生と小さな1年生が並んで座り、タブレットを操作している一場面です。 1年生にもわかるように言葉を工夫しながら、6年生がタブレットの扱い方を丁寧に教えている姿は微笑ましく、そして実に頼もしくもあります。

日本の教育史の大きな節目となった「GIGAスクール構想」に基づく教育活動が本格的に始まってから、今年度で5年目になります。子どもたちがタブレットを持って校内を歩いている姿も、今では日常的に見られるようになりました。学校教育が新たな時代に入り、定着してきたことを強く実感します。アルファベットの大文字、小文字を入力時に使用するのは、ICT機器類を扱う上での世界標準です。学校でローマ字を習った、習っていないに関係なく、否が応でも使用する必要があります。低学年児童にとっては、ICT機器類 に慣れるまでは正直難しい操作の連続です。しかし、前述の話に戻りますが、今日のように6年生が寄り添って教えてくれたことで、1年生は不安を抱くことなく、楽しみながらタブレットを扱うことができました。来年の今頃は、1年生の子どもたちも、驚くほどの技能を身に付けているかもしれませんね。

今回の異学年交流を通して、1年生は6年生の優しさや頼もしさを知りました。そして、人から頼りにされることで、6年生は責任感や自己有用感を抱いたはずです。人と人との「かかわり」は、子どもたちの心を豊かに育み、良好な人間関係を形成します。学校には、学級や学年、兄弟学級、地域の方との交流等、数多くの「かかわり」が存在します。田無小学校では、今後も豊かな「かかわり」を生かした教育活動を充実させ、子どもたちの健やかな成長につなげていきます。

1年生もタブレットを使い始めました。6年生がそばについて、教えてくれています。

1年生と6年生は、4月からずっと交流を続けています。1年生は優しい6年生が大好きです。

令和7年6月24日(火曜日) 〜40〜

「校長先生。『和風月名』のタスク、100%になりました。」

6年生の教室に入ると、一人の男の子が話しかけてきました。『和風月名』のタスクというのは、私が学習アプリ『Monoxer(モノグサ)』のシステムを使って作成したタスクです。睦月、如月、弥生…等、日本で古くから使われている月の名前を、クイズ形式で出題するようにしています。以前、このタスクを自由課題として高学年のクラスに配信しました。冒頭の男の子は、このタスクに何度もチャレンジし、AIから100%の判定をもらったそうです。私も口頭でいくつか問題を出してみましたが、その子はサラッと答えることができました。完璧にマスターしています。

「聞いて下さい!バッジがシルバー2個になりました!」

こちらは4年生の女の子です。『Monoxer(モノグサ)』はAIツールなので、学習履歴や学習状況、学習内容の理解度や記憶度をAIが管理してくれます。子どもたちも自分の学習状況を「分析」画面からチェックすることができます。どんなタスクを、いつどのくらい学習したのかを見ることができるのですが、子どもたちが注目しているのは「バッジ」機能です。学習回数やタスクの達成率等、3つの観点をAIが総合的に判定し、その結果を3つのバッジで評価してくれます。バッジの色は、はじめは「ブルー」ですが、子どもたちの頑張りに応じて、その色は「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」とランクアップしていきます。この点が、子どもたちにとってはゲーム性があって面白いようです。自分の努力や頑張りがひとつの形になって表示されるのは、モチベーションの向上にもつながりますね。

今年度からトライアルとして始めた『Monoxer』ですが、今後も定期的に、子どもたちの様子や活用状況等をお伝えさせていただきたいと思います。

令和7年6月23日(月曜日) 〜39〜

今朝の全校朝会では、新たな校長プロジェクトとして、「天下一ジャンケン王決定戦」の開催を宣言しました。読んで字のごとく、ジャンケンの王者を決定するイベントです。6月下旬から7月中旬にかけて開催します。田無小学校には700名以上の子どもたちが在籍していますが、その中の誰がジャンケンを最後まで勝ち進み、「ジャンケン王」の座に輝くのか…。今からとても楽しみです。

田無小学校の学校経営方針には、「かかわり」を重視した学校教育の充実を掲げています。自分のクラスだけでなく、他学級や他学年との交流活動にも力を入れています。「ジャンケン」は掛け声や遊び方に若干の違いはあるかもしれませんが、誰もが知っていて、簡単に遊ぶことのできるコミュニケーションツールです。新たに始まった「天下一ジャンケン王決定戦」の中で、子どもたち同士の豊かな「かかわり」が活性化してくれることを期待しています。

「あっ、校長先生!ジャンケンやろうよ。せーの…」

「校長先生!勝負!さいしょはグー、ジャンケン…」

余談ですが、校内をまわっていると、今日一日だけでも、100人以上の子供たちにジャンケンの勝負を挑まれました。たかがジャンケンですが、されどジャンケンでもあります。こんな「かかわり」も、おもしろいものです。

ついに「天下一ジャンケン王決定戦」が始まりました!ご注目ください。

令和7年6月21日(土曜日) 〜38〜

今日は土曜学校公開日ということもあって、たくさんの保護者の方々にご来校いただきました。その影響も大いにあったのでしょうか。子どもたちは、いつも以上に張り切っていたように見えました。教室後方で参観しているお家の方々にチラチラと目を向けたり、廊下を歩く人の姿を気にしていたり等、やはり嬉しい気持ちが溢れていたのでしょう。そのような姿もまた、微笑ましく思えました。

「あっ、校長先生!わたしのお父さんとお母さんです。」

私が校内をまわっていると、自分のお家の人たちのことをニコニコ紹介してくれる女の子がいました。頑張っている姿もたくさん見てもらえたようです。良かったですね。

「ここは筆をこうして…、そう。」

3年生の書写や5年生の裁縫の学習では、保護者の方々にもご協力していただきました。子どもたちに優しく寄り添いながら、丁寧にサポートしてくださり、ありがとうございました。

「あー、今週の休みは日曜日だけかぁ…。」

「校長先生…。月曜日は休みじゃないんですよね…。」

一方で、少し落ち込んだ様子で会話をしている男の子たちがいました。そうですね。今日は半日の授業だったので、残念ながら月曜日は振替休業日にはなりません。休日は日曜日しかないのが辛いところですが、明日はしっかり休んだり、好きなことに打ち込んだりして、リフレッシュしてください。月曜日から、また頑張りましょう。(…と、子どもたちに説明しつつ、自分にも言い聞かせています。私たちもまた、同じ条件なので…。明日はしっかり休んで、来週も頑張ります。)

令和7年6月20日(金曜日) 〜37〜

昨日、わかば学級で授業を参観した時のことです。「手洗い」に関するクイズに取り組んでいました。

「手はどのくらい洗えばいいでしょうか。3秒、7秒、15秒、どれでしょうか。」

みんなで実際に手を洗う動作をしながら、時間をカウントしていました。すると…

「3秒じゃ短いし、15秒だと長すぎだから…、その間の7秒だと思う。」

子どもたちの予想は「7秒」が多かったのですが、正解の「15秒」が発表されると、周りから驚く声も聞こえてきました。(他にもクイズはあったのですが、ここでは割愛させていただきます。)

ということで、今回の授業のめあては、「正しい手洗いの仕方を身につけよう」でした。そこで、子どもたちはグループに分かれて、手洗い場まで手を洗いに出かけました。先ほど適切な時間は「15秒」と聞いたので、どの子も時間を意識しながら丁寧に手を洗っています。

さあ、教室に戻ってきました。すると、今度は実験が始まりました。特別なキットを使い、ブラックライトで自分の手を照らして、目に見えない汚れを確認してみます。

「うわー、まだ白いところ(汚れが残っているところ)がいっぱいだー!」

「特に…、指と指の間が白いなあ…。」

「爪もだよ。手のひら以外もしっかり洗わないといけないね。」

日常的に続けているはずの手洗いですが、実際にチェックしたことで、子どもたちは自分の手洗いの癖や洗いにくい場所があることに気付くことができたようです。その後、担任の先生から「正しい手洗いの仕方」を教わった子どもたちは、再び手洗い場に向かいました。今度は先ほどよりも入念に手を洗い直し…、さあ、もう一度、ブラックライトによるチェックタイムです。子どもたちの再チャレンジの結果はどうだったでしょうか?

「あーっ!だいぶ白いところがなくなってる!やったー!」

「たしかに!でも…、まだちょっと、爪のあたりに白いところがあるけど…。」

「ねえ、見て!〇〇ちゃんの手、ほとんど白いのがないよ。キレイ!」

みんな、上手に手を洗えたようですね。とても嬉しそうです。洗いにくい場所の確認もできて、それも良い学びになったと思いますよ。

「よーし!オレ、中休みもずっと手を洗おうっと!」

そ、そこまで手を洗い続けなくても…。でも、気持ちは伝わりましたよ。

自分たちの手の洗い方は、はたして上手にできているのかな?みんなでチェックタイムです!

子どもたちはドキドキワクワクしながら、自分の手の様子をチェックしていました。

正しい手の洗い方を教わったので、もう一度、みんなで手洗いの実践です。

令和7年6月19日(木曜日) 〜36〜

「あれ?トイレットペーパーは、だいぶ溶けたみたいだよ。」

「ティッシュペーパーの方は、なんだかお団子みたいに固まっちゃった。」

東京都下水道局の方による出前授業、『下水道キャラバン』の様子です。4年生は社会科の学習の中で、「水」について学習しています。言わずもがな、水は生物が生きていくために不可欠なものです。しかし、日本で暮らしている私たちにとっては、水があまりにも身近にあるために、毎日当たり前のように使い続けています。蛇口をひねれば水が出る、トイレで用を足せば水を流す、そのくらいの感覚だと思います。わたしたちが生活で使う水はどこからやって来て、どこへ行くのか…。4年生は学習を進めています。

先日の「校長のつぶやき」でも紹介させていただきましたが、すでに東京都水道局の方による出前授業、『水道キャラバン』については、先日本校でも行われました。その中で子どもたちは、水源林のはたらきや高度浄水処理等、難しい内容についても調べながら、飲料水や生活で使用する水が、どのようにして私たちのところまで届くのかを学んできました。今回の学習のポイントは、「生活で使用した水は、どこへ行くのか」のところです。『下水道キャラバン』のお話や動画、実験等を通して、子供たちは「水循環の仕組み」や「水再生センターのはたらき」について学習することができました。学習を終えた子供たちは、きれいな水を飲んだり使用したりできることは、決して当たり前のことではなく、高い技術や多くの人々の努力によって支えられていることに気付いたようでした。水資源を守っていくために、自分たちにできることについて考えている子もいました。

「トイレでは、ちゃんとトイレットペーパーを使わないといけないね。」

「料理で使った油をそのまま流すのは良くないんだなぁ。」

「砂漠の国や雨が少ない国に比べると、日本は水に恵まれていると思う。」

その通りですね。たしかに、日本にはきれいな水が豊富にあります。とても恵まれていることです。しかし、これを当たり前と考えず、みんなで水資源を大切に使っていく、このことを忘れずに、心掛けていきたいですね。

東京都下水道局の方による出前授業、『下水道キャラバン』の様子です。

10秒間、棒でグルグルかき混ぜた後の状態です。溶け方が大きく異なりますね。

スタッフの方が準備してくださったサンプルを、子どもたちは興味津々に観察していました。

令和7年6月18日(水曜日) 〜35〜

6年生の教室に行くと、英語の授業中でした。英語の先生とALTの先生がテンポよく授業を進めています。

「I get up at 4:30.」

「I have breakfast at 6:00.」

子どもたちの身近なところにいる先生たちに、ご自身の生活ルーティーンを事前に答えてもらい、それをALTの先生がネイティブな発音で読み上げていきます。

「I go home at 7:00pm.」

「I take a bath at…」

子どもたちはALTの先生の読み上げる言葉に集中して耳を傾けています。聞き取った内容を紙にメモしている子も多いです。キーワードを聞き取りながら、〇〇先生じゃないかな、いや、〇〇先生だと思う…等、小さな声で予想している子もいます。それにしても、朝の4時半に起きている先生って、誰なのでしょうか。いやー、早起きですね。

実は、私も生活ルーティーンを事前に答えていたので、少しドキドキしながら、子どもたちの反応を見ていました。結果として、私が教室にいる間は、私のルーティーン問題は出てきませんでした。しかし、私が教室を出た後は、果たしてどうだったのでしょうか。明日にでも、子どもたちに聞いてみようと思います。

(正直なところ、私が何時に起きて、何時にお風呂に入って、何時に寝ているのか…、興味のある子はいないと思いますが…。ただ、早起きを続けていることだけは、この場をお借りして伝えさせていただきます。寝る時間は…、ここではふれないでおきます。)

さあ、リスニングです。ALTの先生が話す英語に、子どもたちは「全集中」しています。

令和7年6月17日(火曜日) 〜34〜

「水筒にいっぱい氷を入れてきたんだ。」

登校時のことです。一人の男の子が話しかけてきました。水筒を軽く振って、カランカランと氷が響く音を聞かせてくれました。

「今日はすっごく暑くなるんだって!」

天気予報の情報を事前にチェックし、今日の暑さに備えてきたことを教えてくれました。昨日の「校長のつぶやき」でも書かせていただきましたが、さっそく危険な暑さが現実のものとなりました。今週はこの過酷な暑さとどう向き合い、どのように凌いでいくかが重要になってきます。

学校でも、今日は昼休みの校庭遊びが中止となってしまいました。暑さ指数が基準に達したためです。これからは、このような日も多くなってきそうです。ただ、子どもたちは既に想定をしていたのでしょう。私が校内をまわっていると、子どもたちは教室でカードゲームをして遊んでいたり、友達とダンスを踊っていたり等、それぞれが思い思いに過ごしている姿を多く見かけました。これはこれで楽しそうに過ごしている様子が伺えました。しかし、今日はまだ初日ですから乗り切れましたが、この暑さが続くとなると…、さすがにフラストレーションも溜まってくると思います。教室でのより良い過ごし方や遊び方の工夫を今のうちに考えておくことは、実は喫緊の課題なのかもしれないですね。

ちなみに、本校で暮らしているウサギの「ちゃちゃまる」くんも、厳しい暑さのために、校庭の小屋から涼しい校舎内に避難してきました。今は事務室でゆっくり過ごしています。

いつも飼育委員会のお友達が「ちゃちゃまる」くんのお世話をしてくれています。

令和7年6月16日(月曜日) 〜33〜

「キャー!」

「つめたーい!」

「でも、気持ちいいよー!」

「わーっ!水が目に入ったー!」

プールから子どもたちの元気な声が聞こえてきます。田無小学校では先週から水泳指導が始まっています。水着を持って登校する姿、首に『クールネック』をつけて過ごしている姿を目にすると、今年も本格的な夏が迫っていることを実感します。学校のプールは、夏の風物詩のひとつです。先週は雨の天候や気温の低い日があったため、プールに入れなかった学年もありましたが、今週はとても暑くなりそうです。子どもたちは、それぞれの学年のプールの時間を楽しみにしているようでした。

ただ、昨今の夏に関して言えば、危険な暑さが増えているのも事実です。天気は晴れていても、高温注意報等の要因のために、水泳指導が実施できないというケースも少なくありません。これも異常気象の影響なのでしょう。梅雨の季節の晴れ間、そして危険な暑さが本格的になる前の今の時期は、もしかすると貴重な「プールチャンス」なのかもしれません。水泳指導は1学期いっぱいなので、この限られたチャンスを大切にしながら、安全面と熱中症対策に気を付けて水泳指導を実施していきたいと思います。

「今日のプール、すっごく楽しかったよ!」

プールに入れた子どもたちの感想です。どの子も笑顔いっぱいで、とても嬉しそうでした。

令和7年6月13日(金曜日) 〜32〜

「16人も先生がいた!」

昨日のことですが、教育実習生の研究授業が行われました。大学の先生をはじめ、田無小の先生たちも実習生の授業を参観するために教室に集まりました。その数がとても多かったことに驚いた児童が発したのが、冒頭の言葉です。

ちなみに実習生は2人いるのですが、もうひとつのクラスでも授業終わりに一人の男の子が私のところまで来て言いました。

「校長先生!今日ね、先生たちが16人も来たんだよ。」

偶然にも、参観者の数は同じだったようです。子どもたちも実習生の先生たちと一緒に、たくさんの参観者が周りを囲む中、本当によく頑張っていました。みんな、立派でしたよ。

さて、4週間に及んだ教育実習も本日をもって終了となりました。初めの頃は緊張のために少し硬さの見られた実習生でしたが、この4週間、子どもたちとかかわりながら、学習指導や生活指導等、教師になるための勉強や経験をたくさん積み重ねてきました。短い期間ではありましたが、体育学習公開や体力テスト、そして、多くの先輩教員が見守る中で行われた研究授業等、実に中身の濃い毎日を過ごしてきました。そのため、実習最終日の表情や姿からは、自信や落ち着きも感じられ、一回りも二回りも大きく成長した様子が伝わってきました。

実習生と一緒に過ごしたクラスの子どもたちは、今日は特別な気持ちをもって過ごした一日だったかもしれません。下校の時間は、名残惜しそうにお別れをしている場面が見られました。

「〇〇先生、4週間ありがとうございました。」

お別れの辛さを我慢しながら、涙をこらえるように、お礼の気持ちを伝える子もいました。きっと自分の言葉で直接伝えたかったのでしょう。立派です。

「ぐすん…。ぜったいにまた来てね…。ぐすん…。」

涙を流している子もいました。「さようなら」をするのは、確かに寂しいですね。大丈夫、きっとまた会えますよ。

人生は一期一会。「出会い」があれば、必ず「別れ」もやってきます。だからこそ、人との絆や「かかわり」がとても大切なのだと思います。二人の教育実習生も田無小の子どもたちも、一緒に過ごした時間を大切にして、それぞれの明日に向かって力強く進んでいきましょう。

教育実習生による研究授業の様子です。算数の角度についての授業でした。

こちらは、国語の説明文を扱った授業です。子どもたちも集中していました。

お世話になった先生とのお別れは辛いですが…。最後は笑顔でバイバイしました!

「また会いに来てねー!」子どもたちの声が校舎内に響いていました。

令和7年6月12日(木曜日) 〜31〜

先週のことですが、日本全国の子どもたちに演劇の感動を届けるプロジェクトである「こころの劇場」に、6年生が行ってきました。今回の演目は、劇団四季による『王子と少年』。子どもたちの心にも強い印象と大きな感動を残したようです。6年生の日記には、「心の劇場」に関する記述がたくさんありました。その中から、今回は一人の女の子の日記を紹介させていただきます。

◆◆◆◆◆

私は「こころの劇場」を観て、演者さんたちが本気で演じている姿を見て、とても感動しました。

私は劇やドラマなどにそこまで興味がなくて、劇を観に行ったのは初めてだったので、劇はどれくらいすごいのかと軽い気持ちで劇を観に家を出ました。

でも、劇が始まった途端、すぐにその世界に引き込まれて、私の予想がちっぽけに感じました。私は本気でやるということがどういうことかを改めて知りました。これからは何事も本気で取り組んで、誰かの心を動かせる人になりたいです。

◆◆◆◆◆

この女の子の言葉の通り、人が本気で頑張る姿、全力で取り組む姿には、周りの人たちの心を動かす大きな力があると私も思います。また、人の「本気」を大事にできる人は、誰かのために「本気」になれる人だと思います。この日記の女の子はもちろん、たくさんの6年生の子どもたちは、今回の「こころの劇場」を通して、とても大切なことに気付き、それぞれが素晴らしい学びを得たようです。

最後になりますが、子どもたちのためにこのような貴重な機会を整えてくださった劇団四季の皆様、「こころの劇場」の関係者の皆様、本当にありがとうございました。

令和7年6月11日(水曜日) 〜30〜

朝の時間に1年生の女の子が、ニコニコの笑顔で話しかけてきました。

「校長先生。わたしね、歯が抜けたんだよ。」

口を大きく「にっ」としながら、歯が抜けたところを自慢気に見せてくれました。たしかに、上の歯の真ん中に、1本分の隙間ができています。その子は「にっ」とした表情を崩さないまま、私だけでなく近くにいた友達にも、歯が抜けたところを嬉しそうに見せていました。

すると、周りにいた子どもたちも、我も我もと言わんばかりに参加してきました。

「ボクなんて、もう4本も抜けたんだよ。ほら見て。」

「わたしだって、今までで3本抜けたし、今も下の歯がグラグラしてるし。ほら!」

みんな口を「にっ」としながら、誇らしげにアピールしています。

「ボクはもう8本抜けたよ。」

すでに大人の歯に生え変わったところを見せてくれる子もいました。

突如として始まった『歯が抜けました発表会』が盛り上がりを見せる中、その近くに、しょんぼりした表情の女の子がいました。

「まだ1本も抜けてないなぁ…。」

大丈夫ですよ。きっと近いうちに、みんなと同じように歯が抜けて、新しい歯が生えてきますからね。たしかに周りの友達のことは気になりますが、まったく問題ありません。みんな、自分のペースでしっかり成長しています。焦らず、ゆっくり大きくなってくださいね。

令和7年6月10日(火曜日) 〜27〜

「私の名前は〇〇と言います。主に、〇年生のみなさんと一緒に勉強することが多いですが、休み時間などに廊下や校庭で会った時は、他の学年のみなさんもたくさん声をかけてくださいね。4週間、どうぞよろしくお願いします。」

2人の教育実習の先生が校内放送で自己紹介をしてから、早いもので3週間が経ちました。実習開始当初は少し緊張した様子も伺えましたが、4週目に入った今は、落ち着いた様子で立派に授業も担当しています。休み時間には子どもたちと一緒に遊んだり、給食の時間には楽しそうにお話をしていたり等、子どもたちとも良好な関係が築けていることがわかります。

今週の金曜日で教育実習は終わってしまいますが、その前日の木曜日には、実習生の研究授業があります。当日は大学の先生をはじめ、田無小のたくさんの先生たちも授業を参観するので、今まで以上の緊張を感じることは間違いないでしょう。授業を上手に進められるかな…、子どもたちが悩んでしまわないかな…等、当日が近づけば近づくほど、不安に思うことは尽きないと思います。その気持ち、とてもよくわかります。私も含め、先輩教員たち全員が経験したことであり、通った道でもありますから…。(私に関して言えば、正規の教員になってからも、授業でうまくいかなかった経験、失敗談なんて、山のごとしです。)

そんな私から実習生の2人に伝えられるアドバイスは、これしかありません。ミスや失敗なんて気にせず、4週間共に過ごした子どもたちと創り上げる45分の授業を、思い切り楽しんでほしいと思います。きっと先生と子どもたちにとって、忘れられない「授業」になると思います。頑張ってください。

教育実習生の授業の様子です。子どもたちに寄り添いながら、落ち着いた様子で授業をしていました。

給食の時間の様子です。子どもたちと一緒に過ごす時間は、いつも楽しそうです。

令和7年6月9日(月曜日) 〜26〜

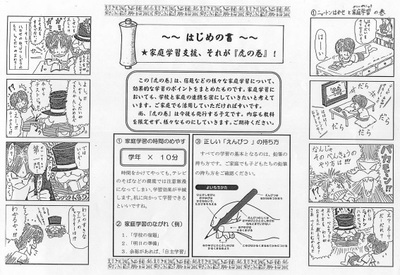

先々週の金曜日に、「家庭学習 虎の巻」を発行しました。この「虎の巻」というのは、私が担任時代に家庭学習支援の一助になればと思って作成したものです。管理職になってからも、時間があるときにコツコツと作成を続けてきました。子どもたちが興味をもって読めるように、マンガを入れて構成しているのが特徴です。ちなみにマンガの主人公は、「ニャートンはかせ」というネコ(?)の先生です。この「ニャートンはかせ」が、学習のポイントをわかりやすく教えてくれます。子どもたちが家で学習する際など、「虎の巻」が少しでもお役に立てれば幸いに思います。

「これって、校長先生が描いたんですか?」

「『虎の巻』、家でも読みました。ありがとうございました。」

「第2巻は、いつ出るの?」

嬉しいことに子どもたちのリアクションが良く、校内をまわっていると、いくつか質問を受けることがあります。第2巻は6月中旬頃に発行する予定です。何巻か発行した後は、「虎の巻」をデータベース化し、田無小学校のホームページにも掲載していきます。(完全オリジナルで作成しているため、ストックはそれほどありませんが…。)保護者の皆様だけでなく、地域の皆様、このホームページをご覧になった多くの方々にも、ご一読いただければ幸いです。よろしくお願いたします。

『虎の巻』には、「ニャートンはかせ」が登場します。よろしくお願いします。

第1巻は、「はじめの書」となっています。

令和7年6月6日(金曜日) 〜25〜

トラ、ゴリラ、イノシシ、ニホンオオカミ…。今朝の田無小学校の校庭には、たくさんの猛獣たちが出没しました。さあ、大変です。そのような緊急事態に、子どもたちはみんなで一致団結!勇気をもって猛獣狩りに出かけました。

さて、お気付きの方もいらっしゃるのではないでしょうか。これは「もうじゅう狩りに行こうよ」というゲームの様子です。集会委員会の子どもたちが企画し、全校集会で上手に進行してくれました。

「もうじゅう狩りに行こうよ」は、お題となる動物の名前がポイントです。その名前の文字数だけ、仲間を募らないといけません。「トラ」であれば2人組、「イノシシ」であれば4人組を作る必要があります。動物の名前が長くなればなるほど、たくさんの仲間を見つけなくてはいけません。しかも、今回は集会委員会の特別ルールも発動しています。同じ学年は2人までしか仲間にできません。したがって、普段は「かかわり」の少ない学年の子どもたちにも積極的に声をかけて、仲間づくりをする必要があります。できるだけたくさんの「かかわり」を作ってほしいという集会委員会のアイデアに、私も感心しました。

さあ、ゲームは盛り上がっています。次のお題は何でしょうか。

「ニホンオオカミ!」

「7文字だから、7人組を作らないと…。」

3人組の高学年の女の子たちが焦っています。周りを見渡すと、2人組の低学年の女の子たちがいることに気付きました。その近くにも、低学年の男の子たちがいます。こちらも2人組です。

「ねえねえ、みんなで仲間になろうよ!」

高学年の女の子が声をかけると、みんなで手をつないでその場に座りました。見事、7人組の完成です。お題をクリアできて、とても嬉しそうです。

短い時間でしたが、たくさんの「かかわり」が見られた楽しい集会でした。集会委員会の皆さん、ありがとうございました。

「だれかー!一緒に『もうじゅう狩り』に行きませんかー。」

楽しいゲームを通して、「かかわり」を大きく広げることができた全校集会でした。

令和7年6月5日(木曜日) 〜24〜

昼休みに中学年の男の子たちが困っている様子だったので、話を聞いてみました。

「校長先生!ボールが屋根の上に乗っちゃいました!」

「えーと、たぶんあの屋根の…どの辺だったかなぁ…。」

なるほど、ひとつしかないボールが無くなってしまったようです。一緒に遊んでいた子どもたちもいるのですが、みんな途方に暮れている様子です。何人かの情報を聞いて集約したところ、どうやら屋根というのは体育館通路の屋根のようです。ただ、下からはボールが見えないので、どこにボールがあるのかはわからないとのこと。限られた情報をもとに、私も子どもたちと一緒に体育館通路の付近まで行ってみました。たしかに、下からはボールを確認することができません。

そこで、子どもたちが教えてくれた大まかな場所を頼りに、私は体育館通路の脇にある壁の上に立ってみました。(もちろん、普段は壁の上に立つことはしませんが、今回は不測の事態だったということなので…、ご容赦ください。)すると、やってみるものです。私の背の高さも幸いして、屋根の上を見渡せるようになりました。体育館通路の屋根の上を見る機会なんて、通常はありません。ある意味では、これも貴重な経験ですね。

さあ、周囲を見渡してみました。実に、いろいろなものが屋根の上に乗っています。風で飛んできた落ち葉が多いようです。ただ、木の枝も多いです。枯れ枝や落ち葉が積もる中、もう少し目を凝らしてみると…、ありました。白と黒のサッカーボールです。サッカーボールの位置を確認した私は、一度壁から降り、見当をつけた場所で、もう一度壁の上に立ってみました。すると、ビンゴです。手の届くところに、サッカーボールがあります。子どもたちが心配そうに見守る中、私はサッカーボールを手に取りました。そして、壁から降りた後で、子どもたちにボールを渡すことができました

「やったー!校長先生、ありがとうございましたー!」

子どもたちは笑顔いっぱいにお礼を私に伝えてくれました。その後は、嬉しそうにサッカーを再開し、元気いっぱいに遊んでいました。これからもボールを大切にして、友達と仲良く、思い切り遊んでくださいね。(余談ですが、自分の身長が子どもたちの役に立てて良かったです。)

令和7年6月4日(水曜日) 〜23〜

「わくわくビレッジに行きます。」

1時間目にランチルームに行くと、わかば学級の子どもたちが全員集まっていました。来月に予定している宿泊学習に向けて、オリエンテーションをしているところでした。子どもたちは先生の話を聞きながら、スケジュールをひとつひとつ確認していました。

「みんなでレクをします。」

「ケーブルカーに乗ります。」

高学年の子どもたちは、宿泊学習にも慣れているのでしょう。しおりに掲載されている行程表を見ながら、落ち着いた様子で内容を確認していました。一方で、低学年の子どもたちはワクワクした気持ちがいっぱいのようです。先生の問いにも、手を挙げて元気よく答えていました。この先は本番に向けて、様々な準備や事前の活動が多くなります。高学年を中心に、子どもたちの縦割りの「かかわり」が豊かになってくるのが楽しみです。

家庭科室に行くと、4年生が「水道キャラバン」の学習中でした。「水道キャラバン」は、水道水に対する理解や関心を深める出前授業です。4年生には、社会科の学習の中に「水はどこから」という単元があります。私たちにとって身近な水はどこからきて、どこに行くのか…、問題解決学習を進める子どもたちに向けて、東京都水道局の方が具体的な資料等を提示しながら、とてもわかりやすく授業をしてくださいます。

「私たちは毎日の生活の中で、料理やトイレ、お風呂など、たくさんの水を使っていることがわかりました。」

「地震等の災害に強い水道管があることがわかった。」

「水は生き物が生きていくためにも、なくてはならない資源なので、大切に使わなければいけないと思いました。」

「高度浄水処理の技術のすごさがわかりました。」

たしかに、日本では蛇口をひねれば、安全な飲み水が出てきます。しかし、これは世界の国々においては、当たり前のことではありません。子どもたちはこの学習を通して、水の大切さや水を守るために働いている人たちの工夫や努力について、気付くことができたと思います。

わかば学級の宿泊学習まで、あとひと月です。子どもたちも楽しみにしています。

「水道キャラバン」の様子です。水の大切さについても学ぶことができました。

令和7年6月3日(火曜日) 〜22〜

「今日、校長先生が授業をするんでしょ?」

「何をするのかな?」

2年生の教室に行くと、何人かの子供たちに声をかけられました。おそらく担任の先生から事前に聞いていたのでしょう。今日の4時間目に、2年生の子どもたちに向けて校内オンラインを活用した授業をしました。GIGAスクールがスタートして以来、学校では校内オンラインを効果的に活用しています。画面を共有しながら話もできるので、一人の先生の授業を3つの教室で同時に進めることができます。授業の最初は1組で、次に2組で、最後は3組で終える・・・このように、時間を刻みながら各教室をまわることができます。

以前であれば、全員が体育館に集まっていたような授業や学年集会等でも、今では校内オンラインで十分に対応できるので、時間も有効に使えます。何よりも、今までは3クラスで別々に授業をするしかなかったので、授業回数もクラスの数だけ行っていました。それが、校内オンラインで同時に中継すれば、クラス数に関係なく、一斉に進めることができます。授業者の負担軽減にも効果的です。また、クラスによって学習のタイミングが同じなので、学年全体の学習進度も整います。(私自身、前任校でも、この形で何度も授業をしてきました。)

さて、2年生の授業に話を戻します。本日、子どもたちに紹介したのは、「ポケモンPCトレーニング」です。タブレットやパソコンのスキルアップを目的としていて、子供たちがそれぞれのペースでトレーニングを進めることができます。子どもたちが大好きなポケモンが登場しているので、ゲーム感覚で楽しく学習できるのも、このソフトの特徴です。

「あっ!ポケモンだーっ!」

「うーん、ここがどうしてもクリアできないよー。」

子どもたちは、パソコンの「クリック」や「ドラッグ」等の基本操作から「キーボードの文字入力」まで、楽しみながらたくさん練習していました。「継続は力なり」です。隙間の時間等を活用して、コツコツ練習を続けてほしいと思います。

令和7年6月2日(月曜日) 〜21〜

「こんなこといいな できたらいいな あんなゆめ こんなゆめ いっぱいあるけど♪」

このフレーズでピンときた方は、私と同じ昭和世代の方かもしれません。これは、大杉久美子さんが歌う『ドラえもんのうた』の歌い出しです。私が生まれた頃には、既に『ドラえもん』はテレビでも放送されていました。世界的にも大人気のキャラクターである『ドラえもん』は、日本が誇るアニメの歴史を長く支え続け、その人気は令和時代の今にも至ります。

では、こちらの歌はいかがでしょう。

「心の中 いつもいつも えがいてる(えがいてる)♪」

この歌詞もまた、『ドラえもん』の主題歌です。曲名は『夢をかなえてドラえもん』。今の小学生にとっての『ドラえもん』の曲といえば、きっとこちらの曲になるでしょう。実は先月いっぱいまで、田無小学校ではこの曲が「今月の歌」として、給食の放送で毎日のように流れていました。また、音楽の授業で子どもたちが元気よく歌っている場面も多く見かけました。とても楽しそうに歌う子どもたちの姿が、私の中にも強く印象に残っています。

『ドラえもん』のような長寿アニメになりますと、主題歌や声優さんについて、世代間で議論が盛り上がることがあります。「昔の方が…今の方が…」、結論が特にあるわけではありません。ただ、大人も若者も子どもも、共通の話題として語り合うことのできる『ドラえもん』は、やはり偉大な作品であると言えるでしょう。

「Sha,la,la,la,la 僕の心に いつまでも かがやく夢 ドラえもん そのポケットで かなえさせてね♪」

5月にたくさん聴いた『夢をかなえてドラえもん』も、6月からは違う曲に変わります。ちょっと寂しいですが、6月の「今月の歌」も楽しみにしています。

ちなみに私は昭和世代ですが、『ドラえもんのうた』も『夢をかなえてドラえもん』も大好きです。いい曲はいい、昔も今も関係ありませんね。

令和7年5月30日(金曜日) 〜20〜

1・2時間目のことです。3年生の4つの教室がとても静かです。教室の中を覗くと、子どもたちの机の上には習字道具が置いてあります。子どもたちは背筋を伸ばし、集中して先生の話を聞いています。オンラインを活用した学年合同の習字の授業の様子です。

田無小には習字のスペシャリストの先生がいます。その先生が画面を共有しながら、学年の全体指導を進めていきます。手元をアップにして、筆の持ち方や動かし方をわかりやすく教えたり、自作の資料を使って「始筆・送筆・終筆」を練習させたり等、書写の基本を丁寧に説明していました。

また、各教室には他の先生たちもスタンバイしています。その先生たちは、それぞれの教室で子どもたち一人ひとりに寄り添いながら、個別にサポートしていました。全体の指導の流れを保ちながら、子どもたちのつまずきや戸惑いにも素早く対応することができる…、これもデジタルとリアルを融合させた新しい学びの形なのかもしれません。私は4つの教室を何回も出入りしましたが、どの教室の子どもたちも、90分間の授業を高い集中力で取り組んでいました。

3年生という学年は、小学校6年間の中において、ある点において特別な学年とも言えます。それは、社会科、理科、総合的な学習の時間、外国語活動等、新しい学習が始まるからです。そして、書写の「毛筆」もまた、3年生から始まります。この先長く続く教科や学習の幕開けが、この3年生という時期に集中しています。何事も始めが肝心です。今日の学習の中では、姿勢や片付けについてもしっかり教わりました。大切に覚えていてほしいと思います。

「校長先生、見て。手がこんなに黒くなっちゃった!」

「私もだよ。ほら!」

授業後、墨で汚れてしまった手を私に見せてくれる子どもたちがたくさんいました。初めての「毛筆」の授業を一生懸命頑張ったという自信、そして楽しかったという子どもたちの気持ちを、墨のついた手とキラキラの笑顔が力強く物語っていました。みなさん、よく頑張りました。

初めての「毛筆」。子どもたちはとても集中して取り組んでいました。

別の教室でも、話し声は聞こえてきません。集中しています。

令和7年5月29日(木曜日) 〜19〜

「あっ!アゲハチョウになった!」

「こっちのサナギも、あと少しって感じ…。」

3年生は理科の学習の中で、「チョウ(モンシロチョウ・アゲハチョウ)」を育てています。家からキャベツを持ってきて、一生懸命チョウのお世話をしている姿は、とても微笑ましいです。教室前の廊下に置いてある観察ケースの中を、こまめにチェックしている姿もたくさん見られます。

少し話が遡りますが、子どもたちはチョウを育てながら、卵、幼虫、蛹(サナギ)の様子を観察してきました。チョウが成長するたびに、教室に掲示している観察カードの枚数も増えていきます。残すは、「成虫」の観察のみというところまで来ました。

3年生のあるクラスのことです。チョウはもう少しで成虫になりそう…という状態です。しかし、残念ながら、先週の段階では、チョウが羽化する様子は見られませんでした。こちらが希望するタイミングで羽化してくれれば嬉しいのですが…、そううまくはいきません。生き物を育てる面白さでもあり、難しさでもあります。すると、そのクラスでは、チョウが何月何日に成虫になるかをクラスのみんなで予想し始めました。自信をもって予想を発表する子もいれば、今一度チョウの状態を確認しに観察ケースまで足を運ぶ子もいました。これはこれで楽しい活動ですね。

時は流れて、振替休業日が明けた火曜日…。観察ケースの中には、美しい羽根を堂々と開いているアゲハチョウの姿がありました。子どもたちはとても嬉しそうに、アゲハチョウの様子を見守っていました。さてさて、予想が当たった人はいたのかな?ただ、全てのサナギが羽化したわけではないので、しばらくは目が離せませんね。(余談ですが、教室をまわるたびに、ついつい観察ケースの中を覗いてしまう自分がいます。)

先週の様子です。「まだかな〜」「そろそろ羽化しそう…」子どもたちも気になっているようです。

ついに蛹(サナギ)が羽化し、成虫になりました。きれいなアゲハチョウです。

成虫になったアゲハチョウを、みんなで優しく見守っています。

令和7年5月28日(水曜日) 〜18〜

高学年の音楽の授業を見たときに、面白い授業実践がありました。この場をお借りして、紹介させていただきます。

音楽室の後方に譜面台が並んでいます。その譜面台には、タブレットがセッティングされています。そして、その前に立つのは子どもたちです。どことなくワクワクしているのでしょうか。笑顔の子がいます。おっと、こちらは緊張しているのでしょうか。表情の硬い子も少なくないようです。さあ、音楽の先生による伴奏が始まりました。曲は、文部省唱歌「こいのぼり」です。

「いらかの波と〜 雲の波〜♪」

伴奏に合わせて、子どもたちが歌い始めました。目の前のタブレットが自分の歌っている様子を撮影しています。まるで、YouTubeで人気のある『THE FIRST TAKE』のような光景です。緊張している子もいましたが、どの子も最後まで立派に歌い切りました。

その後、子どもたちは自分の歌声や歌っている様子を確認していました。きっと自分なりに改善点を見つけ、次に生かそうとしているのでしょう。タブレットを活用すると、このように自分の歌唱の様子を客観的かつ簡単にチェックすることができます。これも、デジタルを活用した新しい学びの形のひとつです。

さらに、その後、自分の歌っている動画を「Google classroom」を使って先生に提出している子もいました。動画をもとに先生から的確なアドバイスをもらうことができるので、より一層、技術の向上に生かすことができます。これから先も、子どもたち自身が自分の目的に応じてタブレットを効果的に活用できるように、様々な教育活動の場面で取り入れていきたいと思います。

ただ今、レコーディング中・・・。どの子も集中して歌っています。

令和7年5月27日(火曜日) 〜17〜

体育学習公開が終わり、通常の学校生活のリズムが戻ってきました。毎日のように流れていたダンスや表現の音楽が校庭から聞こえなくなったことには、正直なところ、少なからず寂しさを感じます。しかし、いつまでも体育学習公開を名残惜しんでいては、教員も子供たちも次のステージに進めませんからね。私も早く気持ちを切り替えて、日々の教育活動に備えたいと思います。

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド♪」

「ド・シ・ラ・ソ・ファ・ミ・レ・ド♪」

おや?今日の校庭からは、ダンスや表現の音楽の代わりに、ドレミのメロディーが聞こえてきます。体育学習公開は終わったはずですが…。校庭には変わらず賑やかな声が響いています。さて、この辺りでお気付きの方もいらっしゃるかもしれません。そうです。「体力テスト」が本日からスタートしました。校庭で行われていたのは、持久力を測定する「シャトルラン」です。「シャトルラン」は、20メートル間隔で引かれた2本の線の間を往復し続ける種目です。特にゴールが定まっているわけではありません。自分の体力の限界まで走り続ける必要があります。そのため、最も疲れる種目と言ってもよいでしょう。当然、この種目に苦手意識をもっている子も多いです。

「がんばれーっ!」

「もうちょっとー!」

「まだいけるぞーっ!」

それでも、友達の応援を力に変えて、子どもたちは力いっぱい最後まで走り続けていました。

「校長先生!去年よりも15回記録が増えたよ!」

「わたしもだいぶ増えた!」

おめでとう!頑張りましたね。「体力テスト」はまだまだ続きます。自己ベストの更新を目指して、他の種目も力いっぱいチャレンジしてください。

「シャトルラン」の様子です。今日は比較的涼しかったので、子どもたちも走りやすかったようです。

体育館でも「体力テスト」は行われています。これは、「立ち幅跳び」の様子です。

筋持久力を測定する「上体起こし」もキツイ種目のひとつです。みんな、ファイトーッ!

令和7年5月24日(土曜日) 〜16〜

令和7年度の体育学習公開当日になりました。不安視されていた天候にも何とか恵まれ、保護者の皆様、地域の皆様、そして本校の卒業生等、大変多くの方々にお越しいただくことができました。子供たちへの温かいご声援や励ましの言葉の数々、本当にありがとうございました。また、PTAの皆様、おやじの会の皆様には、運営面や片付け等でも大変お世話になりました。御礼申し上げます。

『やる気を楽しさへ』

これが今年度のスローガンです。体育学習公開に向けて、子供たちは約1か月の間、先生の指導の下、友達と協力しながら一生懸命頑張ってきました。動画を見ながら自主練習に励んだり、休み時間に友達と動きを合わせたりする姿もたくさん見られました。この体育学習公開までの期間を通して、子どもたちは「やる気」を原動力に練習に取り組み、上達する「喜び」や表現する「楽しさ」を大いに実感したのではないでしょうか。

その様子は、本日ご来校いただいた多くの皆様にもお届けすることができたと思います。会場から送られていた大きな拍手が、そのことを物語っていたように思いました。その結果、田無小の校庭には、たくさんの「笑顔」がキラキラと輝いていました。

田無小の皆さん、今日まで本当によく頑張りましたね。すばらしかったです。週末はゆっくり休んでくださいね。

令和7年5月23日(金曜日) 〜15〜

昨日のことです。休み時間に保健室に行くと、6年生の女の子が2人の5年生に保健委員会の仕事を教えているところでした。

「冷蔵庫に保冷剤が入っています。」

そう言うと、その6年生の女の子は冷蔵庫の扉を開けました。

「ここに保冷剤がたくさん入っている引き出しがあります。これを一度出して、机の上に置きます。」

5年生の子に手本を示しながら、丁寧に説明を続けます。

「保冷剤をこの紙で包んでください。包み方は特に決まっていませんが、最後にテープでとめるのは忘れないでください。」

確かに保冷剤をダイレクトで使うよりも、手拭き用の紙で包んでおいた方が、過度な冷却を和らげてくれますね。何より衛生的でもあります。手当を受けた子どもたちが保冷剤を使用している場面を見かけたことがありますが、保健委員さんが事前に整えてくれていたのですね。私も初めて知りました。

話を戻します。その6年生の女の子は5年生に指示を出し終えると、その後はテキパキと補充用のトイレットペーパーの準備を始めました。とにかく手際が良いので、私もいろいろと質問をしてみました。

「去年も保健委員会をやっていました。仕事は大体覚えています。自分の担当する曜日以外にもお手伝いに来ることがあります。」

さらに話を聞くと、その子は人のためになる仕事が好きだということを爽やかに話してくれました。決して手を抜かない真面目な仕事ぶりとその言葉に、私は大きな感動を覚えました。いやー、素晴らしい!拍手です!

令和7年5月22日(木曜日) 〜14〜

わかば学級(B学級)に行くと、オープンスペースに大量の段ボールがありました。段ボールを大きく開いて、そこにマッキー等のペンを使って楽しそうに絵を描いている子がいます。横を見ると、両面テープを使って新しいパーツをつけている子がいます。立体的な作品に挑戦している子もいました。

教室の中に入ると、集中してイラストを描いている子どもたちがいました。おしゃべりをしている子は一人もいません。全員が集中して、自分の好きなキャラクターやデザインのイラストを描いています。中には、オリジナルのキャラクターをデザインしている子もいました。

別の教室に入ると、タブレットを使ってプログラミングに挑戦している子がいました。横の席の子はタイピングの記録更新に挑戦しているようです。周りに迷惑が掛からないように、どの子もイヤホンをつけながら取り組んでいます。しかし、タブレットを操作している指先は驚くほど速いです。

これは、わかば学級(B学級)の学活の様子です。子どもたち一人ひとりが自分の取り組みたい課題を選んで、自由に挑戦しています。(この他にも、通常は校庭でバスケットボールやサッカー等に挑戦している子どもたちもいるのですが、今日は体育学習公開のリハーサル日だったため、校庭でのメニューはありませんでした。)この学活の時間は、子どもたちが自分の好きなことに思い切り取り組むことができるので、子どもたちにとってはまさに「ハッピータイム」のようです。どの子も本当に楽しそうに過ごしていました。

さあ、どんな作品が出来上がるでしょうか。楽しみです。

イラストチームの集中力はお見事です。静かな教室には、鉛筆を走らせる音だけが響いていました。

タブレットの操作はお手のものです。オリジナルのゲームを作っている子もいました。

令和7年5月21日(水曜日) 〜13〜

「あ!校長先生が帰ってきている!おかえりなさーい!」

「あれ?校長先生。今日の出張は終わったんですか?」

午前中の出張を終えて、私が学校に戻ってきたのは給食の時間に入った頃でした。そのまま私が校内を歩いていると、何人かの子供たちが私に気付いてくれました。そして、元気よく声をかけてくれたのが、冒頭の場面です。

私も管理職になって、今年度で10年目に入ります。授業を抱えている先生たちと比べると、管理職、特に校長は出張が多く、学校を不在にすることは少なくありません。事実、先週は4回、今週は3回、出張がありました。大半の場合は子供たちに気付かれることなく出かけているので、私の出張が話題にあがることは特にないのですが、今日の子供たちのリアクションには理由がありました。

それは、本日の1時間目に体育学習公開の全校練習があったからです。そこで、その場に私がいないことに子どもたちも気づいたようです。「校長先生は本日出張です」ということを説明してくれた先生たちもいたので、「校長先生は出張中」ということが共通認識として成立したわけです。

そして、時は流れて下校の時間。昇降口にいた高学年の男の子が私を見て、その場に立ち止まりました。

「校長先生。出張、おつかれさまでした。」

ど、どうも、恐縮です。ただ出張から帰ってきただけなのですが…。みなさんのあたたかい言葉に、何だかとても嬉しい気持ちになりました。ありがとう。ちなみに、明日は学校にいますからね。教室にお邪魔させてもらいますよ。

令和7年5月20日(火曜日) 〜12〜

わかば学級の授業が終わる時の様子です。日直の子が号令をかけます。

「これで◯時間目の〇〇の授業を終わります。礼。」

日直の子の号令にあわせて、全員が静かに礼をします。

「・・・・・・。」

その後、約3秒の沈黙が続きます。子どもたちは背筋を伸ばした姿勢をキープしたまま、先生の目を見ています。

「はい。」

先生の声が聞こえました。その合図で、子どもたちは席を立ったり、次の授業準備をしたり等、それぞれの行動を始めました。

わかば学級では、挨拶の後のこの「間」をいつも大事にしています。ほんの僅かな時間ですが、この「間」があることで、子どもたちは落ち着いた気持ちをもって、次の行動に切り替えることができているように思います。何よりも、授業に対して最後まで「礼」を重んじている態度が素晴らしいと思いました。

余談ですが、自分の小学校時代のある場面を思い出しました。中休みに校庭でサッカーをするために、私を含む男子メンバーはいつも他のクラスとサッカーゴールを取り合っていました。そのため、授業終わりの挨拶の時には気もそぞろ。廊下側の出口に近い友達にサインを送り合ったり、いち早く教室を飛び出さんとばかりに半身の姿勢で構えていたり等・・・。当時を振り返ると、反省することばかりです・・・。わかば学級の子どもたちから学ばせていただきました。

令和7年5月19日(月曜日) 〜11〜

いよいよ体育学習公開の週となりました。本番は今週の土曜日です。校庭での練習の様子を見ていると、どの学年も完成度をさらに高めようと、教師も子どもたちも一丸となって取り組んでいるのが伝わってきます。体育的な技能はもちろんですが、仲間とともにひとつの作品を創り上げる喜びや楽しさを実感できることも、学校行事の良さですね。

さて、先週から放送委員会の子どもたちが体育学習公開を盛り上げようと、粋な取り組みをしてくれています。各学年がダンス等の表現で使用する音源を、給食の時間に校内放送で流してくれています。(どんな楽曲がどの学年で使われるのかは、本番までのお楽しみにしていただきたいので、この場では割愛させていただきます。)給食の時間、私はいろいろな教室をまわっているのですが、あるクラスに入ったときのことです。ちょうどそのクラスの子どもたちが練習している曲が流れ始めました。

「やったー!『◯◯(楽曲名)』だーっ!」

一瞬で笑顔になる子どもたち。そして、体を動かし始める子が多数登場です。もちろん給食中ですので、席を立つわけにはいきません。しかし、上半身だけでもダンスを踊ろうと、音楽に合わせて楽しそうに踊っています。本来であれば、手に道具を持っていたり、ダンスのパートナーと合わせたり等の動きはあるのですが、そこは問題ないようです。どの子も「エア」で上手に表現しています。それだけ、子どもたちは自分たちのダンスに自信をもって取り組み、夢中になっているのでしょうね。給食時間の束の間の放送でしたが、子どもたちの熱い気持ちとダンスの仕上がり具合が垣間見えたひとときでした。

でも、みなさん。給食、こぼさないようにね。

令和7年5月16日(金曜日) 〜10〜

3年生の教室に行くと、国語の学習をしているところでした。

「鉄橋!」

担任の先生が唐突に声を発しました。すると、子どもたちは一斉に国語辞典を開き始めました。先生が出したお題の『鉄橋』という言葉を探しているようです。その間、教室が静寂に包まれます。

「はい!ありました!」

「ぼくも見つけた!」

教室前方に掲示されたデジタル時計を確認すると、まだ20秒も経過していません。国語辞典の使い方に、かなり慣れている子が多いようです。

「鉄道!」

次のお題です。子どもたちは再び辞書を開いて調べ始めました。

「はい!」

今回も15秒ぐらいで、反応がありました。指の感覚が研ぎ澄まされているのでしょう。早いです。

「近くに『手伝う』があったよ。」

周辺の言葉を一緒に覚えている子もいました。スマホやタブレットでの検索は、瞬時に言葉を調べられるという良さがあります。一方で、紙の国語辞典は「言葉の寄り道」を楽しめる良さがあります。目的や状況に応じて使い分けられることが理想なのでしょうね。

私が見た場面は、ちょうど新出漢字に『鉄』という漢字が登場したところでした。そのため、『鉄橋』『鉄道』『地下鉄』等の言葉がお題として出されたようです。別の漢字が登場すれば、お題の熟語もまた変わることになります。子どもたちには、新出漢字と一緒に、たくさんの語彙にも触れ、言語感覚を豊かにしてほしいと思います。言葉を知ることって、楽しいですからね。

令和7年5月15日(木曜日) 〜9〜

先週から今週にかけてのことです。3回にわたって、6年生の子どもたちが校長室にやって来ました。

「今日はお忙しい中、取材にご協力くださり、ありがとうございます。」

やや畏まった様子は隠せませんでしたが、どの子も丁寧な口調で挨拶や説明をしてくれました。そして、私に向けて、いくつかの質問を続けてくれました。

「校長先生は、田無小学校の良いところはどんなところだと思いますか?」

「校長先生が今まで勤めてきた学校と田無小学校の大きな違いは何ですか?」

「校長先生はどんなことを考えて、学校づくりをしているのですか?」

中には鋭い質問もあり、私もじっくり考えてしまうものもありましたが…。「田無小学校の良さ」というテーマで子どもたちと話ができたことは、自分にとっても楽しい時間になりました。

6年生の国語の学習の中に、『聞いて、考えを深めよう』という単元があります。クラスで設定した話題で意見を出し合う際に、「相手から聞いたことで自分の考えを整理し、まとめる」という、聞くことに関する資質・能力を育成することを目的としています。私以外にもたくさんの人に取材をしたようなので、これからその情報をみんなで共有するのでしょうね。子どもたちにはたくさんの人と「かかわり」ながら、これからも学習に励んでほしいと思います。

余談ですが、校長室に来たメンバーは、どのクラスも取材の後に校長室をゆっくり見学していきました。

「校長室に入ったのは、1、2年生の時の『学校たんけん』以来かも…。」

「この金庫って、何が入っているんですか?」

「うわー、歴代の校長先生って、こんなにたくさんいるんだなぁ…。」

礼儀正しい取材の後に見せた6年生の素直な姿も、また見ていて微笑ましかったです。

令和7年5月14日(水曜日) 〜8〜

「やったー!ログインできた!」

「国語の問題にしようかな…。算数にしようかな…。」

今日の3時間目、2年生の教室ではタブレットを使って楽しそうに授業をしていました。今年度から新しく導入した学習アプリ「Monoxer(モノグサ)」を使っています。このアプリを活用すると、子どもたちは自分のチャレンジしたいタスク(学習課題)を自分で選び、それぞれのペースで思い思いに取り組むことができます。2年生なので教科は国語と算数しかありませんが、それでも今日は「漢字」「語彙」「計算」「時計の見方」等、様々な内容のタスクに挑戦していました。

「あっ!1年生でやった『かきとかぎ』だ!」

前学年の学習内容を復習している子がいました。自分のタイミングで復習できるのも、学習アプリの良さです。

「うーん…、やっぱり漢字は難しいな…。」

この学習アプリ「Monoxer(モノグサ)」は、AIが子どもたちの学習進度や理解度をチェックします。漢字の書き順や文字の形をAIが細かくチェックするので、正しく丁寧に書かないと「〇(マル)」がもらえません。だからこそ、一画一画を意識しながら書くようになるのでしょうね。

「やったー!全部が緑色になった!」

タスクをクリアしていくと、円グラフに緑色が増えていきます。抹茶ドーナツのように全部が緑色になると、理解度や達成度が100%になったということです。今日の3時間目だけでも、クリアした子が何人かいました。よく頑張りましたね。

令和7年5月13日(火曜日) 〜7〜

正門や昇降口付近での朝の挨拶が終わると、私はそのまま各教室をまわることが多いです。廊下からではなく、教室の中に入って、子どもたちの様子や授業の様子を見させてもらっています。時には授業に参加させてもらうこともあります。子どもたちと多くかかわることもできるので、教室をまわることは、私の毎日の楽しみにもなっています。

私が田無小学校に着任して間もなく一カ月半になりますが、この期間を通してわかったことがあります。田無小学校は学級数が多いので、朝の会から教室をまわり始めると、全てのクラスをまわり終える頃には2時間目が終わっている…ということです。最近は体育学習公開の練習に見入ってしまうことも多く、もっと時間がかかっているかもしれません。また、給食時間に教室をまわることも、私のルーティーンのようになっています。そのため、校長室を不在にしてしまうことが多くあり、大変申し訳なく思っているところではありますが…、やはり自分の性分はなかなか変えられないようです。教室や校庭から子どもたちの楽しそうな声が聞こえてくると…、足を向けずにはいられません。その場所に行かないと、気持ちがソワソワして落ち着かなくなってしまいます。

…ということで、前置き(言い訳?)が長くなりましたが、これからも校長室不在の時間が多くなってしまうかと思います。何卒ご容赦ください。

令和7年5月12日(月曜日) 〜6〜

「おはようございます!」

「おはようございまーす!」

今朝の登校中の一場面です。普段の様子と異なる点がひとつあります。いつもは、私を含め、学校の教職員が正門や昇降口付近で挨拶をしています。しかし、今日はその他にも挨拶をする人たちがいらっしゃいます。「社会を明るくする運動」の実施委員会の皆様です。普段から地域を支えてくださる方々が、今週は私たちと一緒に挨拶当番を担当してくださいます。正直なところ、私たち学校関係者よりも早い時間帯から、正門に立っていらっしゃいました。忙しい朝の時間帯にもかかわらず、早朝から子供たちや地域のために、笑顔で明るい挨拶を続けてくださる姿に、頭が下がる思いです。そして、さらに嬉しいことは、今週から有志の子どもたちも挨拶当番に参加してくれているところです。通常より早い時間に登校し、頑張ってくれています。一緒に挨拶の輪を広げていきましょう。

最近は学校や地域社会に関する辛いニュースが続き、不安になることの多い世の中ですが、社会を明るくするには、やはり「挨拶」から始めることが大切だと考えます。「挨拶」は、誰でも気軽に始めることができます。ということで、毎年恒例の「社会を明るくする運動」の挨拶週間が本日より始まりました。元気で気持ちの良い挨拶が溢れる田無小学校を目指していきたいと思います。

「社会を明るくする運動」の挨拶週間が始まりました。

たくさんの地域の方々と一緒に、「あいさつ隊」の子どもたちも朝早くから頑張っています。

令和7年5月9日(金曜日) 〜5〜

本日の「校長のつぶやき」は、ある6年生の日記から、一部抜粋して紹介させていただきます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

今日は1年生のお世話をしました。朝早くに行ったり、早く準備をしたりと、少し大変でした。だけど、朝のあいさつのときは返事をしてくれて、みんなすごくいい子でした。朝の準備のときは、みんなしっかりしていて、朝の準備もちゃんとできていて、手伝わなくてもできていました。

特に印象に残ったのは、私が少し朝の準備をするのが遅れた子を手伝ってあげたところ、「ありがとう」と言ってくれたことです。ちゃんとお礼が言えてえらいなと思いました。

(中略)

あと1日しか(お世話が)できないのがさびしいですが、最後まで全力で頑張りたいです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

この日記にもあるように、6年生の子どもたちは、1年生が入学してから今週いっぱいまで、朝のお世話や給食のお手伝い等を一生懸命続けてくれました。1年生が安心して学校生活を送ることができるように、笑顔で声をかけたり、困っている1年生にそっと寄り添ったり等、優しいお兄さん、お姉さんとして、6年生は本当によく頑張ってくれました。そのおかげで、1年生の子どもたちもすっかり学校に慣れ、自分でできることもかなり増えてきました。校長として、最高学年の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。1年生の子どもたちは、間違いなく6年生のみなさんのことを大好きになったと思います。この「かかわり」をこれからも大きく広げ、より良い関係を築いていきましょうね。

6年生のみなさん、本当にありがとうございました。

令和7年5月8日(木曜日) 〜4〜

「校長先生!ダンスの練習に行ってきます!」

「今日は午後に体育があるから、今のうちに動画で確認しておこうっと。」

「だいぶ振り付けを覚えたから、けっこう自信あるよ。」

現在、田無小学校は5月24日に開催される「体育学習公開」に向けて、どの学年も一生懸命練習に取り組んでいます。この時期は通常時とは異なり、1時間目から6時間目まで体育館や校庭を使った学年ごとの練習計画が組まれています。そのため、私も校内をまわっていると、かなりの確率で体操服姿の子どもたちに出会います。冒頭の言葉のように、自分たちの練習時間がいつなのかを教えてくれる子もいれば、現在の練習状況や意気込みを教えてくれる子もいます。

3時間目に校庭を見ると、1年生がダンスの練習をしていました。授業終了の時間が迫っていたため、担任の先生が区切りの良いところで音楽をストップすると…

「もっと踊りたい!」

「最後までやりたいよー。」

なんと、大勢の子どもたちからのリクエストが入りました。そこで、再びダンスがスタート!私も練習が終了するまで見ていましたが、最後まで笑顔で楽しそうに踊りきる1年生の姿がそこにはありました。体は小さいですが、初めての「体育学習公開」に向けて、やる気に満ち溢れている1年生の子どもたち。まだまだ上達していきそうです。

令和7年5月7日(水曜日) 〜3〜

「GW(ゴールデンウィーク)」が終わりました。連休の疲労もあったのでしょう。朝は若干の疲れを見せながら登校している子どもたちの姿も見られました。しかし、友達や先生と顔を合わせるや否や、様子は一変。ニコッと笑顔を見せ、楽しそうに連休中の話を始める子どもたちがたくさんいました。早く誰かに話をしたくて仕方なかったのかもしれませんね。

「上野動物園でパンダを見てきたよ!」

「西武球場に行って野球の試合を見てきました。西武は負けちゃったけど…。」

「やっぱり習い事で忙しかったけど、家でゆっくりすることもできて良かった。友達ともいっぱい遊んだし。」

子どもたちから楽しい話をたくさん聞くことができて、私も嬉しい気持ちになりました。すると、連休中の話で盛り上がっている中、ため息をつきながら話し始める子がいました。

「あーあ…。せめて、あと2日。休みが続けばよかったのになぁ…。」

その気持ち、よーくわかります。賛同している大人も多いのではないでしょうか。次の祝日は、7月の「海の日」まで無いですからね。仕方ありません。気持ちの切り替えも大切です。いつもの生活リズムを早く取り戻し、頑張っていきましょう!エイエイオー!(←毎年、自分に言い聞かせています。)

令和7年5月2日(金曜日) 〜2〜

あるクラスの教室に入った時のことです。私の顔を見て、ニコニコしている子どもたちがいました。何か私に質問があるのかなと思い、私は近くに行って話を聞いてみることにしました。

「学校が終わって家に帰ったら、おじいちゃんとおばあちゃんの家に行くんだ。楽しみ!」

「私は大阪に行きます。新幹線に乗って行きます。」

「ぼくはサッカーの練習が入っているけど…、たぶんどこかに出かけるかな。」

黄金週間(ゴールデンウィーク)のお出かけを楽しみにしている子どもたちの様子が伝わってきました。旅行に出かける子もいれば、習い事の練習に励む子もいると思います。連休が終わったら、また子どもたちから話を聞いてみたいと思います。

令和7年5月1日(木曜日) 〜1〜

私が田無小学校に着任して、早いものでひと月が経ちました。校内をまわっていると、たくさんの子供たちと話をすることがあります。また、学習や運動、委員会や係活動など、頑張っている子供たちの姿をたくさん見ることもあります。「校長のつぶやき」では、そのような子供たちの様子や学校(私)からのメッセージなど、ジャンルにとらわれることなく、高頻度で発信していきたいと考えています。不定期の更新になるとは思いますが、よろしくお願いいたします。