校長のつぶやき(令和6年度)3学期

更新日:2025年3月31日

3月31日(月曜日)

私が谷戸二小に校長として着任したのは、今から4年前になります。その頃はまだ、新型コロナウィルスが世界中で猛威をふるっている時でした。そのため、日本中の学校は緊急事態宣言下での教育活動を余儀なくされていました。ほとんど経験のない分散登校や初めてのオンライン授業等で対策を講じながら、みんなで力を合わせて困難の多い日々を乗り越えてきたことは、今でも鮮明な記憶として残っています。

コロナ禍が緩和された昨年度以降は、少しずつ従来の学校生活が戻ってきたこともあり、私が学校経営方針の柱に設定してきた「かかわり」を、大きく拡大することができました。家庭や地域、企業等の外部機関と連携した授業を多く実践できたことは、子供たちにとっても大切な学びになったと思います。これからの学校は、今以上に様々な人たちと密接かつ柔軟にかかわりながら、子供たちを育てていくことが求められるでしょう。本校は「コミュニティ・スクール」としても2年目が終わり、学校・家庭・地域が一体となった学校教育も軌道に乗ってきました。子供たちをあたたかく、力強く支えてくださる大応援団の皆様。谷戸第二小学校のことを、今後もよろしくお願い致します。

さて、私事で恐縮ですが、この度の人事異動のため、私は本日をもって谷戸第二小学校を去ることになりました。谷戸第二小学校のホームページで長く書き続けた「校長のつぶやき」も、今回が最後の掲載になりました。初めて校長職として本校に着任した至らぬ私を、いつも支えてくださった本校教職員の皆様、保護者の皆様、地域の皆様には、この場をお借りして感謝の気持ちを伝えさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。皆様のお力添えがあったからこそ、私は本校での4年間の勤務を全うすることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。

そして、最後になりますが、谷戸第二小学校で出会ったすべての子供たちへ。みなさんと過ごした日々は、校長先生にとって、とても大切な宝物になりました。校長先生は、みなさんからたくさんのパワーと元気をもらうことができました。みなさんの笑顔や優しさに励まされたことも多かったです。今日を最後にこの学校を離れてしまいますが、谷戸第二小学校での思い出や絆を大切にして、校長先生も新しい場所で頑張ります。みなさんも「笑顔いっぱい!元気いっぱい!力いっぱい!」頑張ってください。今まで本当にありがとうございました!

そして、谷戸二小で節目節目に子供たちに伝えてきたこの言葉をもって、「校長のつぶやき」を締めくくりたいと思います。

それでは、谷戸第二小学校の子供たち、卒業生のみんな…

「胸を張って生きろ!」

3月25日(火曜日)

本日、谷戸第二小学校では「卒業式」が行われました。今回の「校長のつぶやき」は、卒業式で私が子供たちに伝えた内容を抜粋して、書かせていただきます。

◆◆校長式辞(一部抜粋)◆◆

卒業をする皆さんが、この先、大きく成長できるように、校長先生から2つの言葉を贈りたいと思います。

1つ目は、「これから先の人生、たくさんの人たちと思い切りかかわってください。」

今はSNSを通して、実際に人と会うことなく、コミュニケーションをとることができる時代です。もちろん、その良さはあるでしょう。しかし、直接人と対面しない人間関係だけでは、どこか自分本位のような考え方になってしまい、相手の気持ちに寄り添えなくなってしまいます。現在、大きな社会問題となっている闇バイト等は、その典型的なものだと思います。本来、人は人と向き合い、かかわることで、多くのことを学んでいく生き物です。自分では気がつかなかった「ものの見方や考え方」、様々な価値観を知ることができます。相手を思いやる気持ちや優しさに気づくことができます。だからこそ、今まで出会った人、そして、これから出会う人との「かかわり」を大切にしてください。そのたくさんの「かかわり」は、皆さんが生きていく世界を大きく広げ、豊かにしてくれることでしょう。

2つ目は、「新しいこと、困難なことにも、思い切り挑戦してください。」

今の時代、やりたくないことや難しいことには、無理に挑戦しないで良いという考え方が増えています。確かに、過度なプレッシャーやストレスは、時として人を苦しめることがあります。したがって、その考え方の全てを否定することはできません。しかし、安易に挑戦を避けて、楽な道にばかり身を委ねてしまっては、人として成長するチャンスを失ってしまいます。失敗を恐れていては、前に進むことはできません。人は困難に立ち向かうことで、心も体も強くなります。失敗を経験することで、多くのことを学び、問題を解決する力を身につけていきます。挑戦をした人にしか、見えない景色があります。挑戦をした人にしか、たどりつけない場所、人としての高みがあります。だからこそ、皆さんには、新しいことや困難なことにも、恐れることなく、勇気をもって挑戦をしてほしいと思います。

さあ、いよいよ旅立ちの時です。小学校の6年間で学んだことや培った経験を大切にしながら、それぞれの大いなる未来に向かって歩みを進めてください。「笑顔いっぱい 元気いっぱい 力いっぱい」進んでください。

いつまでも応援しています。

卒業おめでとう。

3月24日(月曜日)

1〜4年生の子供たちにとっては、本日が今年度最後の登校日となりました。1時間目に行われた修了式では、私から各クラスの代表の子供たち一人ひとりに直接「修了証」を渡すことができました。子供たちは一年間の教育課程を立派に修了したことになります。担任から渡される通知表と共に、ご家庭でも子供たちの一年間の頑張りや課題を振り返りながら、たくさん褒めていただければと思います。

毎年のことではありますが、修了式が終わると、各クラスで行う最後の学級の時間があります。卒業式の予行練習が始まるまで、時間があまり無い中ではありますが、私は早足で各クラスをまわりました。今年度最後の校内巡視です。担任の先生が子供たち一人一人に通知表を手渡しながら、直接言葉をかけている場面もあれば、この3月末に転校する友達にクラスの仲間からメッセージを伝えている場面等、様々な子供たちの姿が見られました。この時期になると、いつも個人的に感傷に浸ってしまうことですが、どの教室の中でも、この一年間たくさんのドラマが生まれたと思います。クラスのみんなで喜びや感動を共にしたこともあれば、時として友達と衝突し、先生に怒られてしまったこともあったかもしれません。クラスの仲間と過ごした時間は、どのようなエピソードであっても、唯一無二の思い出です。大切に心に刻んでくれたら嬉しいです。

最後は、昨年度の「校長のつぶやき」と同じ結びになりますが、再掲させていただきます。(色々考えましたが、やはり一番しっくり来るのがこの内容だったので…)

谷戸二小のみなさん。今年度も本当によく頑張りました。春休みはゆっくり休んでくださいね。新年度のみなさんの活躍にも期待しています。

そして、6年生のみなさん。5年生のみなさん。明日の卒業式が、今年度の谷戸第二小学校の「最後の一日」です。よろしくお願いします。

修了式では、1年生による「代表児童の言葉」がありました。どの子も立派な態度で発表できました。

3月21日(金曜日)

一昨日の続きになります。最近の「校長のつぶやき」では、総合的な学習の時間の内容を紹介させていただくことが多いですが、今日は4年生の「ふるさと探究学習」の実践について書かせていただきます。

4年生は「西東京市をよりよいまちに」というテーマで、探究学習を進めてきました。その中で、「障害者理解」や「福祉」について学び、「自分たちの取り組みが、誰かのためになる」という学習を積み重ねてきました。あるクラスは、子育てをされている方々のお手伝いをしようと「パパママ応援団」プロジェクトを計画しました。児童館や幼稚園、保育園と連携を取りながら、小さい子供たちが楽しめるイベントを開催し、見事に実施することができました。また、あるクラスは、地域で生活されている高齢者の方々と仲良くなって、皆さんに笑顔になってもらいたいと考え、「さくらサポート住吉町」の方々との交流を展開してきました。二学期には複数回にわたって子供たちがお邪魔させていただき、たくさんお話をしたり、一緒に遊んだり等、楽しい時間を過ごすことができました。

そして、今年度が終わる前に、もう一度「さくらサポート」の皆様と交流をしたいということで、「えがおプロジェクトX」をスタートさせました。自分たちが学習したことを生かして劇を披露したり、手話を取り入れながら歌を歌ったり等、みんなで力を合わせて一生懸命取り組んできました。今週の火曜日の午後、クラスのみんなで「さくらサポート」を訪問し、自分たちが練習してきた劇や歌を披露すると共に、今までお世話になったことへの感謝の気持も伝えることができました。後ほど、子供たちに話を聞くと、「さくらサポート」の皆様はとても喜んでくださったようです。また、子供たち一人ひとりにも、心のこもった贈り物をプレゼントしてくださいました。子供たちもキラキラした笑顔で、その時の様子を私に教えてくれました。その場にいた全員が笑顔になり、素敵な交流ができた様子が伝わってきました。4年生のみなさん、「えがおプロジェクトX」、大成功でしたね。よく頑張りました!

最後になりますが、「さくらサポート」の皆様。本校の子供たちが大変お世話になりました。感謝申し上げます。ありがとうございました。

劇で使う道具をたくさん持って、「さくらサポート」にお邪魔させていただきました。

手話をつけながら「世界に一つだけの花」を歌いました。

「さくらサポート」の皆様、素敵な贈り物をありがとうございました。

3月19日(水曜日)

今日は朝から雪が降り続け、学校の中庭も雪で白く覆われる等、子供たちにとってはワクワクが止まらない一日でした。

「なかなか積もらないなー。積もってほしいなー。」

確かに雪は長い時間降っていましたが、水分を多く含んでいたこともあり、子供たちが期待するような積雪にはなりませんでした。休み時間ごとに窓の外を確認しては、残念そうにしている子供たちの姿が見られました。やはり子供たちは「雪だるま」や「雪合戦」等ができる積雪を期待していたのでしょう。かわいいですね。(大人になると交通機関の状況が心配になってしまい、それどころではないのですが…。童心を忘れないように心がけたいと思います。)

さて、昨日のことですが、本校が総合的な学習の時間で取り組んできた「ふるさと探究学習」の素敵な実践がありましたので、紹介させていただきます。

まずは、6年生の実践です。6年生は「国際理解」をテーマに探究学習を進めてきました。その中で、外国の料理や食文化に関心をもち、多くの人たちに外国の料理を知ってほしいという課題を設定しました。経緯の詳細は割愛しますが、6年生は「レストラン」を開店し、たくさんの保護者の方々や地域の方々にも料理を召し上がっていただくことができました。

その結果、ある程度の利益も上がったため、子供たちはそのお金の使い道について話し合いました。自分たちで仕事をして稼いだお金です。その使い道を自分たちで考え、議論することは、とても大切です。これも、新しい学びの姿かもしれません。話し合いでは、いろいろな意見が出たようです。最終的には、自分たちに料理を教えて下さり、試食会でも審査員としてお世話になった方のお店に行くことになりました。そこでお礼を伝えると同時に、みんなで食事を注文して、一緒に食べるという結論に達しました。(実は、お世話になったお店は2つありました。インド料理店の方には、子供たちが開いたレストランにお越しいただけたのですが、中華料理店の方はご都合が合わなかったこともあり、お礼を伝えることができていませんでした。その結果、今回は中華料理のお店に行くことになったことを付け加えさせていただきます。)

私は一緒に行くことはできなかったのですが、お店から帰ってきた子供たちは、どの子も笑顔で嬉しそうに話してくれました。

「メチャメチャ美味しかった!最高!」

「オレ、今度自分でも絶対に行く!」

今回の探究学習を通して、子供たちは地域にあるお店の方々と素敵な「かかわり」をもつことができました。これは教室の授業や教科書だけでは学べないものです。6年生の子供たちにとっては、きっと忘れられない学習になったと思います。みなさん、本当によく頑張りました。

そして…、もうひとつ別の学年の実践があったのですが…。それは次回に続かせていただきます。

お世話になった中華料理のお店に、クラスのみんなで行きました。

美味しいお料理をいただくことができて、子供たちはとても嬉しそうでした。

卒業を目前に控えた子供たちにとっても、今日はとても素敵な思い出になりました。

この学習でたくさんお世話になったお店の方に、感謝の気持ちを伝えることができました。

3月18日(火曜日)

修了式までは、あと4日。卒業式までは、あと5日です。今年度の授業日もあとわずか…というところではありますが、谷戸第二小学校では今週もたくさんの児童主体のイベントが行われています。お別れのその日まで、みんなとたくさん「かかわり」ながら、少しでも楽しい時間を一緒に過ごしたいという子供たちの思いが伝わってきます。いくつか紹介させていただきます。

昨日の中休み、代表委員会が企画した「学校クイズラリー」が行われました。校内のいろいろな教室をまわりながら、教室のモニター画面に表示されているクイズの問題にチャレンジするというものです。

「山の頂上まで登った後にすることって…何だ?ストレッチかな?」

「小中□大…。□に入る漢字って?ヒントは学校…。」

「よし、できた!早く次の教室に行かなくちゃ…。全部まわれるかな…。」

友達と一緒にクイズに挑戦する子供たちもいれば、高学年と低学年というように、なかよし班のメンバーでまわっている子供たちもいました。どの子も頭と体を使いながら、とても楽しそうに「学校クイズラリー」にチャレンジしている姿が印象的でした。

続いて、昨日の昼休み。体育館で6年生による「チュックボール体験会」が行われました。「チュックボール」とは、スイス発祥のハンドボール形式のスポーツです。「チュック」は、ボールがネットに当たった時の音に由来するといわれています。6年生は総合的な学習の時間の中で、「国際理解」をテーマに探究学習を進めてきました。先日行った「アルティメット体験会」と同様に、子供たちは多くの人たちに外国のスポーツを体験してほしいと考え、このような場を設定したそうです。短い時間ではありましたが、体験会に参加した子供たちはすぐにルールを理解し、なかなかハイレベルな動きを披露してくれました。安全にできるスポーツなので、皆さんもよろしければ是非!

そして、本日の中休みは、体育委員会が企画した「バスケ・パスパス」というイベントが行われました。バスケットボールのパスを、30秒間で何回できるかを競うものです。これはチームで挑戦するので、声のかけ方や動き出しのタイミング等が重要なポイントになります。

「いくよ!イチ!ニ!サン!シ!」

「もっと胸らへんにパスをお願い!」

「ドンマイ!続けていこう!」

スポーツを通すと、自然と豊かな「かかわり」が生まれてきます。これは大人が教えなくても、子供たちがいつの間にか生み出しているものです。改めてスポーツの楽しさや面白さを実感しました。

…と、このように、谷戸第二小学校は今年度の最後の週も、活気に沸いています。いろいろな楽しい企画を担当してくれた子供たちに感謝です。ギリギリまで盛り上がっていきましょう!

中休みに行われた「バスケ・パスパス」イベントの様子です。

紅白幕が飾られている体育館ですが、昨日も今日も、楽しいイベントが開催されました。

3月17日(月曜日)

「校長先生。そろそろランキングの発表しないんですか?」

「今なら私、トップ10に入っている気がする。」

校内を回っていると、このような言葉を子供たちにかけられることが多くあります。これは、オンライン朝会等で不定期的に発表している「Monoxer(モノグサ) 学習回数ランキング」のことです。本校では1年生から6年生まで、学習アプリ『Monoxer』を活用しています。国語や算数だけでなく、様々な教科においても活用しているので、子供たちにとっては日常的に使用する学習ツールとなっています。学習回数1回分というのは、例えば漢字の問題であれば10問、計算問題であれば20問分の問題量です。従来の「漢字ドリル」「計算ドリル」の1ページ分の問題量に相当しています。今では子供たちもアプリの分析画面を習慣的にチェックするようになり、月別の学習回数や今までの総学習回数等を私にも頻繁に報告してくれます。自分の学習の記録が数値化され、データとして自己管理できるのが、デジタル教材である学習アプリの強みだと思います。

前置きが長くなりましたが、冒頭の説明に戻ります。私が不定期的に発表している「学習回数ランキング」は、任意の「30日間分」の学習回数の多さをまとめたものです。教師側の管理画面では、子供たちの学習回数や学習状況等が即時的に把握できます。従来の学習環境では、クラスの担任だけがそのクラスの学習状況を把握していました。しかし、学習アプリを活用すると、私も含め、教員全員が子供たちの学習状況を把握できます。これも大きな強みです。そこで、私はこの機能を活用して、全校児童の30日間における「学習回数」トップ10を抜き打ち的に発表することにしました。これが子供たちの学習意欲を刺激したのか、予想以上に大評判になりました。今年度は7、8回、「学習ランキング」を発表していますが、毎回子供たちのリアクションは上々です。

もちろん、学習回数の多さが全てではありません。大切なのは、自分のペースで無理なくコツコツと取り組むことです。自主学習が習慣化できれば、それに越したことはありません。ただ、従来の紙の教材では、学習の実態が見えにくく、子供任せなところも少なからずありました。しかし、学習アプリを活用することで、子供たちは自分の学習の記録や進捗状況を適切につかむことができるようになりました。結果、自分が頑張った分だけ数字が増えていく「学習回数」は、子供たちにとって大きな励みとなったことは間違いありません。

さて、今日は今年度最後の「学習回数ランキング(30日間分)」を発表しました。トップ10の子供たちの学習回数は、全員「300回以上」です。従来の計算ドリルに換算すれば、1日10ページ分の問題を学習したことになります。さすがの精鋭たちです。たいしたものです。ちなみに、トップ5になると、「400回以上」。2位の子は「500回以上」。そして、1位の子は「600回以上」です。上には上がいることを知ることも、子供たちにとっては、また学習の原動力になるようです。これから先も、子供たちには友達と切磋琢磨しながら、力を高め合ってほしいと思います。

3月14日(金曜日)

「レストランで試食会をやっています。」

校内を回っていると、6年生の子供たちが声をかけてくれました。総合的な学習の時間の中で、6年生が「国際理解」をテーマにして探究学習を進めてきたことは、何度か「校長のつぶやき」でも紹介させていただきました。このクラスは自分たちが取材したり、インタビューしたりして、外国のスポーツや食文化について調べてきました。スポーツの分野では、アメリカ合衆国の「アルティメット」という競技を調べ、自分たちでも体験をしてきました。その結果、他学年の子供たちにもその競技の魅力や楽しさを知ってもらいたいという新たな探究課題をもち、「アルティメット体験会」を体育館で開催することに至りました。先日行われた体験会では、子供たちが説明役や審判役等をすすんで担当し、低学年や中学年の子供たちにも思い切り「アルティメット」を楽しんでもらうことができました。

続いては、食文化の分野です。卒業までのカウントダウンが刻々と進む状況ではありますが、子供たちはギリギリまで探究学習を頑張ってきました。いろいろな国々の料理がある中で、このクラスは韓国の「プルコギ」とフィリピンの「ハロハロ」の2種類の料理に探究課題を精選しました。調理方法を調べたり、ゲストの方に教えていただきながら調理実習をしたりして、味付けや盛り付け等もブラッシュアップしてきました。学習のまとめとしては、やはり多くの人たちにその国の料理やマナーを知ってもらいたいという結論に達しました。その方法として子供たちが企画し、準備したのが、本日行われた試食会です。

試食会には、学校の先生たちだけでなく、いつも子供たちの登下校を見守ってくださっている交通擁護の皆様や保護者の皆様にもご参加いただきました。お世話になった方々に感謝の気持ちを伝えたいという6年生なりの精一杯のおもてなしなのでしょう。私も嬉しくなりました。

そして、肝心の味なのですが…

「プルコギ、すごく美味しい!いい味付けです。」

「白いごはんと一緒に食べたいです。」

「ハロハロも甘さと爽やかさのバランスがちょうどいいよ。」

「以前ハロハロをいただいた時より、ずっと美味しくなっているよ。見た目もきれい!」

試食会に参加したお客さんからは、高評価と大絶賛の声をたくさんいただきました。子供たちも今までの頑張りがひとつの成果として形になって、とても嬉しそうでした。私も試食会に参加しましたが、お世辞抜きで、本当に美味しくいただきました。(試食会なのに、お替わりまでもらってしまいました。)6年生の皆さん、ありがとうございました。ご馳走様でした。大好評の試食会でした。

「ハロハロ」で使うタピオカを茹でています。

「プルコギ」を試食用の紙皿に取り分けています。みんな、手際がいいですね。

試食会では「ハロハロ」も大人気でした。甘さもバッチリでしたよ。

多目的室を、試食会用のレストランとして準備しました。子供たちの仕事ぶりも見事でした。

3月13日(木曜日)

「えーと…、まずはどこから動かすんだったかなぁ。引き算の場合は確か…」

「この場合は5の珠をはじいて、その後に1の珠を…」

3年生の教室に行くと、「そろばん」の学習をしていました。今日はスペシャルゲストに「そろばん」の先生をお迎えし、子供たちに向けて丁寧に「そろばん」の使い方を教えていただきました。最初は苦戦していた子供たちでしたが、次第に使い方にも慣れてくると、「そろばん」の珠を正しく早くはじけるようになってきました。珠をはじく時に聞こえてくる「パチパチ」という軽快な音が心地良いようです。

「できた!見て見て!」

「わたしもできた。たぶん…これであってると思う。」

「次の問題も早くやりたい!」

どんなことでも、できるようになってくると楽しくなるものです。勉強もスポーツや楽器の演奏と同じです。ひとつひとつ課題をクリアしていくことで、その力は磨かれていきます。3年生になって初めて「そろばん」に触れた子も少なくなかったと思いますが、この学習をきっかけに「そろばん」に興味をもった子もいるのではないでしょうか。

余談になりますが、私が担任時代に受け持っていた子の中にも「そろばん教室」に通っていた子はたくさんいました。その中に、フラッシュ暗算の実力が全国大会レベルの女の子がいました。圧倒的な計算力に、いつも驚かされたことを覚えています。その女の子によると、「そろばん」で培った力を更に磨き高めていくと、フラッシュ暗算のような驚異的な計算力を身につけることができるそうです。もしかすると、今の谷戸第二小学校の子供たちの中にも、近い将来、フラッシュ暗算を得意とする子が出てくるかもしれませんね。楽しみです。

最後になりますが、お忙しい中にもかかわらず、「そろばん」の先生(←お名前を紹介できずに申し訳ありません…)には本校までお越しいただき、大変お世話になりました。本日は子供たちのために楽しい授業を、ありがとうございました。

「そろばん」の使い方に、子供たちも興味津々です。

子供たちも「そろばん」を使って、どんどん計算をしていきます。少しずつ慣れてきたようです。

3月12日(水曜日)

昨日のことですが、毎年恒例のイベント、「お別れスポーツ大会」が行われました。卒業目前の6年生にとっては、残り少ない小学校生活の中で、思い切り体を動かして盛り上がれる大イベントです。この日を楽しみにしていた子供たちも多かったと思います。

昼休みになると、校庭が賑やかになってきました。6年生だけでなく、一緒に「お別れスポーツ大会」に参加する5年生も集まっています。毎年実施しているこのイベントでは、卒業を控えた6年生と最高学年のバトンを引き継ぐ5年生が一堂に会し、スポーツの交流試合を行います。試合をする競技は、ドッジボール、バスケットボール、サッカーです。当然ではありますが、このイベントは5・6年生の交流が大きな目的であり、子供たちにとっては思い出作りの場でもあります。しかし、スポーツは勝ち負けも大事な要素であるため、気持ちが熱くなってしまうものです。勝利で喜ぶ姿だけでなく、敗北で悔しがる姿も見られました。ただ、それも全力でチャレンジした結果です。拍手を送りたいと思います。

そして、この「お別れスポーツ大会」には、メインイベントも用意されています。それは、「6年生チームVS教員チーム」です。種目は、バスケットボールとサッカーです。日頃から動き回っている子供たちは、スピードと運動量においては、我々大人を凌駕しています。しかし、体の大きさや強さというフィジカル面においては、私たちに分があります。さあ、運命の一戦です!(教員にとっては)「絶対に負けられない戦い」が始まりました。

結果は…、(試合内容の詳細については割愛させていただきますが…)バスケットボールは教員の勝利、サッカーは6年生の勝利という形で幕を閉じました。

日頃は運動不足の私でしたが、バスケットボールもサッカーも個人的に大好きなので、フル出場させていただきました。バスケットボールは学生時代からインサイドでプレーしていたこともあり、今回も完全に身長を武器にして勝負したところ…。

「校長先生、大人げないよ。」

「大きすぎてズルい!」

というように、子供たちからは数多くのブーイング(?)をもらいました。6年生の子供たちは本当に上手な子が多いので、身長差というアドバンテージが無ければ、正直どうなっていたか…。バスケットボールだけでも勝てて良かったです。(サッカーに関しては、もはやヘロヘロ状態でした…。)

とにもかくにも、どの子もルールを守りながら、それぞれが交流試合を楽しんでいる姿は、とても爽やかで気持ちがよいものでした。(ケガ人が出なかったことも良かったです。)6年生にとって、今回の「お別れスポーツ大会」が楽しい思い出になってくれたら嬉しいです。

3月11日(火曜日)

今日は3月11日です。2011年の東日本大震災から14年が過ぎました。昨年度も「校長のつぶやき」で書かせていただきましたが、当時、私は中野区の小学校で5年生の担任をしていました。子供たちと一緒に卒業式の会場設営をしていた時に、突然激しい揺れに襲われました。体育館の天井に上がっていたバスケットゴールが、ガコンガコンと鈍い音を立てながら、大きく揺れていたのを今でも覚えています。私は体育館で作業をしていた子供たちに、中央に集まるように指示を出しました。その後は、揺れが収まるまで、みんなで身を寄せ合っていました。ただ、皆様もご存じの通り、「あの日」の揺れは通常よりも長いものでした。そのため、直感的に異常事態を察したのでしょう。「ねえ、ウソでしょ…。」「なんか…ヤバイよね…。」不安な思いをつぶやく子がいました。また、恐怖のために泣き出してしまう子もたくさんいました。この場面が、2011年3月11日14時46分の私の記憶です。今でも鮮明に覚えています。

しかし、本当に信じられないような状況を認識したのは、ニュース番組等で被災地の様子を見てからです。地震だけでなく、津波や原発等による災害も連発し、目を疑うような映像やショッキングな速報が連日連夜報じられていました。後に「東日本大震災」と名付けられたこの未曽有の大災害は、自然災害が及ぼす威力の凄まじさを、無慈悲なまでに私たちに見せつけるものとなりました。

今の小学生は6年生でも12歳ですので、当然のことながら、当時の震災を経験した小学生は誰もいません。「防災ウィーク」の時にも述べさせていただきましたが、戦争や震災の記憶というものは、先人が後の世代に伝えていかなければ、徐々に薄れてしまうものです。その役割に大きく貢献できるのが、学校教育だと私は確信しています。本校でも、防災ウィークや避難訓練の継続的な実施を効果的に活用しながら、子供たちの防災意識を高めていきたいと考えています。そして、「いざ」という時に、大切な命を守るために自分たちにどのようなことができるのか、子供たちと一緒に考えていきたいです。

避難訓練の中で、「東日本大震災」に関する講和もさせていただきました。子供たちは真剣に話を聞いていました。

3月10日(月曜日)

ガタン ゴトン ガタン ゴトン

ガタン ゴトン

ファーン

ガタン ゴトン ガタン ゴトン

ガタン ゴトン ガタン ゴトン

ガタン ゴトン

プシュー

これは、本校の3年生の男の子が作った「電車」という題名の詩です。私は教室に掲示されている子供たちの作品を見るのが大好きです。校内をまわる時の楽しみのひとつでもあります。私はこの「電車」の詩を読んだ時に、電車の走っている様子や機械音などが、臨場感たっぷりに伝わってきました。この詩の作者の男の子は、きっと電車が大好きなのでしょう。走行中の電車の音の微妙な変化にも、よく気が付いています。教室に掲示している作品の中には、この「電車」の詩の他にも、子供らしい素直な感性と好奇心を感じさせる作品がたくさんあります。いくつか紹介させていただきます。

「春」

今年も春がやってきた

みんな大好き春がきた

春のしょくぶつ

春の生き物

全てがみんなさいこうだ

今年も春がやってきた

みんな大好き春がきた

しんきゅういわいに

みんなでおはなみ

やっぱり春は楽しいな

「食べ物」

食べ物 大好き 大好き

朝ごはん なににしよう

昼ごはん なににしよう

夜ごはん なににしよう

考えるだけで

おなかがへった

繰り返しの技法や言葉のテンポの良さ等、学年が上がるにつれて、子供たちの表現力にも磨きがかかってきます。それが、学年ごとの作品の面白さや味わい深さにもつながります。しかし、どの学年、どの作品にも共通しているのは、子供たちの自由な発想から生み出される面白さです。いつも私を楽しませてくれます。

さて、今日も校内を巡視しながら、子供たちの新しい作品が掲示されているかどうか、こっそりと見てまわりたいと思います。

3月7日(金曜日)

昨日の続きです。5年生の「総合的な学習の時間」の発表について書かせていただきます。

5年生の探究学習の大きなテーマは、「日本の伝統文化」です。1組は「和菓子(かりんとう)」、2組は「お茶会」の発表会を開催したことは、昨日の「校長のつぶやき」でも書かせていただきました。今回紹介する3組は、「アニメ」について探究学習を進めてきました。和菓子やお茶と比べると、確かにアニメの歴史は浅いかもしれません。しかし、今の時代、日本のアニメは世界に誇る大きな産業になっています。世界中にも、たくさんのファンがいます。3組の子供たちは、この「アニメ」の歴史や制作について学ぶ中で、自分たちでアニメを作ってみようという結論に達しました。

そこで、昨年度と同じく、子供たちに力を貸して下さったのが、アニメ会社の「エクラアニマル」さんです。アニメ制作の基本的な流れについて、子供たちにもわかりやすく教えていただき、参考となる資料もたくさん提供してくださいました。その後、子供たちはクラス内で役割を分担し、それぞれの担当する場所で粘り強く取り組んできました。当然のことですが、アニメの台本作り、キャラクター作成、声優としてのアテレコ等、子供たちにとっては初めて体験することばかりで、最初は苦戦することも少なくなかったようです。しかし、みんなで協力しながら、少しずつ作品を仕上げていくうちに、子供たちは喜びや楽しさを実感したのでしょう。探究学習の後半は、自分たちだけで意欲的に活動に励む姿がたくさん見られました。また、タブレットを活用する力も、大きくスキルアップしたのではないでしょうか。

子供たちが作成したアニメは、西東京市のことを紹介する内容になっています。今回の上映会には、保護者の皆様はもちろん、お世話になった「エクラアニマル」の方々にもお越しいただきました。自分たちの描いたキャラクターや自分たちの声が作品に登場する度に、少し恥ずかしそうにする様子も見られましたが、それ以上に、子供たちはとても嬉しそうで、どこか誇らし気でもありました。それもそのはずです。みんなで一生懸命頑張ったことが、ひとつの作品として完成したわけですから。「エクラアニマル」さんからも、お褒めの言葉をいただきました。子供たちには胸を張ってほしいと思います。

たくさんのお客様をお迎えして、発表会が行われました。

子供たちは発表会に向けて、とても意欲的に取り組んできました。

「エクラアニマル」さんのお話も、子供たちは真剣に聞いていました。かけがえのない学びの時間になりました。

3月6日(木曜日)

今日の2時間目、校長室のドアをノックする音が聞こえました。ドアを開けると、そこには5年生の女の子が立っていました。

「校長先生、もうすぐお茶会が始まります。」

連日の掲載になってしまい恐縮ですが、5年生は総合的な学習の時間の中で、「日本の伝統文化」について学習してきました。探究学習ということもあり、年度の途中からはクラスごとに追究する課題が分岐し、2組の子供たちは「お茶会に挑戦」というテーマを設定して取り組んできました。和室の学習を生かして、掛け軸やお花、障子なども手作りしてきました。お茶会の間に流れている音楽も、担当の子が自作したそうです。お茶会当日の今日も、お世話になった茶道の先生方、旭製菓の皆様、保護者の皆様をお迎えして、司会や受付、誘導、様々な説明、作法のお手本、お茶点て、運び等、子供たちはそれぞれが担当する役割に真摯に向き合いながら、真剣に取り組む姿が見られました。日本の伝統文化の神髄でもある「おもてなし」の心が、子供たちの一つ一つの言葉や行動から伝わってきました。2組の皆さん、今日はお茶会にお招きいただき、ありがとうございました。結構なお点前でございました。

そして、昨日も書かせていただきましたが、1組の子供たちは「かりんとう」について探究学習を進めてきました。2組で開かれた「お茶会」で出されたお菓子は、1組の子供たちが手作りした「かりんとう」です。谷戸第二小学校の夏みかんを材料にして作ったものです。私も頂戴しましたが、爽やかな甘酸っぱさがあり、とてもおいしかったです。お茶の味ともバッチリ合っていました。また、1組の教室では「かりんとう学習発表会」が行われ、たくさんの保護者の皆様にもお越しいただきました。その中では、子供たちが作った「かりんとう」も試食していただくことができました。1組の皆さん、保護者の皆様にも大好評でしたよ。今日はご馳走様でした。ありがとうございました。

さらに、3組でも探究学習の発表会が行われたのですが…。やはり長文になってきましたので、今回はここまでで終わりにさせていただきます。また明日に続かせていただきます。ご期待ください。

教室で「お茶会」を行うため、和室の雰囲気を大切にして、今日の会場を準備しました。

お花も手作りです。画用紙や段ボール等をアレンジしながら作りました。

3月5日(水曜日)

先週末は春の陽気だった東京でしたが、今週に入ってから一気に気温が下がり、昨夜は今季初めての積雪を記録しました。積雪と言っても、草木や駐車場の車にうっすらと積もる程度の積雪だったので、今朝は特に大きな交通トラブルも無く、教職員も子供たちもいつも通りに学校に来ることができました。雪に慣れていない東京は、少しの積雪でも大きな混乱を招くことがありますからね。昨晩はヒヤヒヤしながら、ニュース番組の天気予報を注意深く見ていました。

ただ、私たち大人とは違い、子供たちのリアクションは全く違っていました。

「あーあ、せっかく雪が降ったのに…。もっと積もってほしかったなあ。」

「ちっちゃな雪だるまだけ、何とか作ることができました。」

「校長先生!〇〇君が雪を食べていました!」

雪が珍しい東京の子供たちにとっては、昨日から今朝にかけては、久しぶりに雪で遊ぶチャンスだったのかもしれませんね。私も子供のころは、近所にあった八国山で「ちりとり」を使ってそり遊びをしたり、友達と背中に雪を入れ合ったりして、遊んだものです。(←あまりおススメしない遊びですが…)それにしても、例年は年に2回ぐらい、正門付近を雪かきしなければならないような降雪があったのですが、今年の東京は昨日が初めての積雪だったとのこと…。これも温暖化の影響なのでしょうか…。

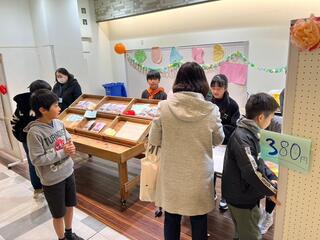

さて、話は変わります。昨日の「校長のつぶやき」でもお伝えさせていただいた5年生の探究学習ですが、本日「かりんとう」の販売体験を無事に終えることができました。子供たちは販売促進用にカラフルな風船を用意したり、看板を作成したり等、準備の段階から意欲的に取り組んでいました。その甲斐もあり、今日の売れ行きはバッチリだったようです。ご協力いただきました「旭製菓」の皆様をはじめ、「田無アスタ」の皆様、「フレスポひばりが丘」の皆様には御礼申し上げます。ありがとうございました。

また、地域の皆様にも、引率や児童管理等、様々な面においてご協力をいただきました。常日頃より温かいご支援やご協力を賜り、本当にありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。

5年生の子供たちは、「かりんとう」の販売に向けて、一生懸命準備を進めてきました。

子供たちの頑張りを通して、「かりんとう」の美味しさや魅力は、たくさんの人たちに伝わったと思います。

3月4日(火曜日)

「明後日、教室でお茶会をやります。校長先生も来てください。」

「今度、かりんとう学習発表会をします!試食もできますよ。」

「みんなで作ってきたアニメも、もうすぐ完成します。台本とアテレコが、あとちょっとかな…。」

5年生は総合的な学習の時間で、「日本の伝統文化」について探究学習を進め、「お米」「茶道」「畳」「和菓子(かりんとう)」「アニメ」等、学年で一緒に学んできました。様々な伝統文化を体験する中で、子供たちが探究したい課題も途中から少しずつ分岐することになりました。今では1組が「かりんとう」、2組が「お茶会」、3組が「アニメ制作」という形に集約され、どのクラスも学習のまとめ(発表会)に向けて一生懸命取り組んでいます。

5年生が展開している総合的な学習の時間は、地域の人材と連携したり、施設や自然等を活用したりして行う「ふるさと探究学習」です。5年生に限らず、先日「校長のつぶやき」でも紹介させていただいた6年生をはじめ、その他の学年の実践においても、地域の力をお借りしながら学習を進めることがとても多くなりました。明日は1組が田無駅のアスタやひばりが丘駅方面のフレスポまで出かけ、そこで「かりんとう」の販売体験をすることになっています。子供たちにとっては、とても貴重な学びになること間違いなしです。

また「お茶会」を予定している2組では、茶道教室の先生や畳屋さんから教わったことを生かしながら、教室を茶室に変える準備をしてきました。茶室の雰囲気を出す「掛け軸」まで自作しています。今日は本番のリハーサルをしていました。私も招待されている「お茶会」、今から楽しみです。

3組は、アニメ会社のように役割を細かく分担しながら、オリジナルの「アニメ」制作に取り組んでいます。アニメ会社のエクラアニマルさんのサポートがあったからこそ、ここまで進めることができました。子供たちが作ったキャラクターが、どのように動き出すのか…。子供たち以上にワクワクしている自分がいます。

このように、5年生の子供たちも「ふるさと探究学習」に全力で取り組んでいます。この学習もいよいよクライマックスです!5年生のみんな、ガンバレー!

「お茶会」の準備、頑張っています。(教室の中の様子は…ひみつです。)

「アニメ」制作も順調です。子供たちはタブレットを使いこなしています。

3月3日(月曜日)

3月に入りました。先週の「校長のつぶやき」でも書かせていただきましたが、3月は「別れの季節」です。3月の最初の登校日である今日、谷戸第二小学校では、「6年生を送る会」が行われました。

開式に先立ち、4年生が花のアーチを持って、花道をつくりました。そして、いよいよ主役の6年生の入場です。6年生は1年生と一緒に手をつなぎながら入場しました。入学式の後に行われた「1年生を迎える会」でも、6年生と1年生は手をつないで入場しましたが、今回はその役割が逆になります。入学当時、新しく始まる小学校生活に不安や緊張を抱えていた1年生を、いつも優しく笑顔で支えてくれたのは、6年生のお兄さん、お姉さんたちでした。「6年生を送る会」では、1年生は他の学年の子供たちと一緒に、主役の6年生を送る側になります。

6年生はステージ前のひな壇に並びました。ここからは、各学年による出し物です。6年生に向けて、メッセージや歌、楽しい出し物が続きます。

「6年生の皆さん、今までありがとうございました!」

「ありがとうございました!」

「中学校に行っても、がんばってください!」

「がんばってください!」

6年生に向けた感謝の言葉やエールが、次々に体育館に響き渡りました。その後は、6年生による御礼の言葉です。在校生や先生方に向けて、感謝の気持ちの込もった素敵な歌と合奏を披露してくれました。

最高学年として、谷戸第二小学校をいつも力強く支えてきた6年生の皆さん。今まで本当にありがとうございました。皆さんが大切に守ってきた「最高学年のバトン」は、これからは5年生が立派に引き継いでくれるでしょう。卒業までは、まだ少し時間があります。今の学年、今のクラスで過ごすかけがえのない時間を、心のままに楽しんでください。そして、谷戸第二小学校での楽しい思い出を、ひとつでも多く作ってほしいと思います。

最後に、後輩たちから6年生に向けたメッセージを紹介させていただきます。

「あ」かるく げんきな 六年生

「り」ードしてくれる 六年生

「が」んばってね 中学校

「と」もだち 大すき 六年生

「う」えをむいて 歩いていって下さい!

「6年生を送る会」が行われました。6年生は最後まで堂々としていて立派でした。

後輩たちから6年生に向けたメッセージです。全員で力いっぱい読み上げました。

2月28日(金曜日)

昨日の続きです。6年生が総合的な学習の時間で開業したレストラン『好吃 カーナバナーナ』について書かせていただきます。昨日は「準備編」でしたが、本日は「営業編」です。

5時間目にレストランがオープンしました。まず私は、お客さんとして行くのではなく、少し様子を見てみることにしました。すると、レストラン(教室)の中には既に何名かの保護者の方々がいらっしゃり、子供たちが運んできた料理を召し上がっているところでした。その中には、子供たちがこの学習の中でお世話になったお店の方々もいらっしゃっていました。2学期に行った試食会でも、貴重なご意見やアドバイスをくださった方々です。自分たちの学習の成果をプロの方々に見ていただくことができて、子供たちはとても嬉しそうでした。

そして、6時間目。満を持して、私はレストランに行きました。昇降口の受付で支払いを済ませると、担当の子から番号札をもらいました。すると、別の女の子が私のところまで来て、席まで案内してくれました。なかなか丁寧な接客です。料理にばかり関心が向いていたので、少し意外でした。もちろん子供たちによって個人差はありますが、子供たちなりに礼儀正しくお客さんに対応しようと努めている様子が伺えました。

私はインドの料理からは「キーマカレー」を、中国の料理からは「水餃子」を事前に注文していました。案内された席でしばらく待っていると…

「おまたせしました。キーマカレーです。あと、水です。」

接客に慣れないながらも、ウェイター役の男の子は笑顔で配膳してくれました。

「食べ終わりましたら、食器はこちらに置いておいてください。」

いいですね。食器の返却ルールまで、しっかりと伝えてくれました。確かに黒板の下に、食器を片付けるスペース(台)が用意されていました。このような接客や配膳の仕方も練習してきたのでしょう。

そして、肝心の味ですが…。私個人の感想ですが、キーマカレーはスパイスも効いていて、私好みの味でした。見た目もきれいに盛り付けてあって、6年生のこだわりが感じられました。

水餃子は、中身の具材の量に若干のバラつきがありましたが、それもご愛敬。皮から手作りしたこともあり、皮の味や食感も十分に楽しむことができました。また、ラー油や醤油、お酢が別々のお皿に入っていました。これは、お客さんが自分好みの味で食べることができるようにという配慮とのこと。脱帽です。

さて、いろいろと高評価の点を書かせていただきましたが、もちろん全ての段取りが上手にできたわけではありません。今回のプロジェクトを通して、子供たちの中には、きっとそれぞれの新しい課題も見つかったことでしょう。それもまた「探究的な学び」です。その課題をクリアするために、自分たちはどうしたらよいのか…。試行錯誤を重ねながら、友達と協同的に学ぶことで、個々の力や集団の力はどんどん高まっていきます。これから先も様々な場面で今回の経験を生かしてほしいと思います。

6年生のみなさん、よくがんばりました。『好吃 カーナバナーナ』、素敵なレストランでした。

ようこそ!『好吃 カーナバナーナ』へ!お店の装飾も頑張りました。

「インド料理」のお店の雰囲気を出すための、インド象の細密画もありました。担当の子が細かいところまで丁寧に描いていた姿が印象に残っています。

お店で出していた「ラッシー」も人気がありました。

保護者の方々、お世話になったお店の方々、学校の先生方にもお越しいただきました。

「おまたせいたしました。水餃子です。」子供たちは接客も頑張りました。

2月27日(木曜日)

いよいよこの日がやって来ました。6年生が総合的な学習の時間の中で展開してきた探究学習『作って、食べて、知ろう!グルグル!クッキング!!』の集大成である大プロジェクト、レストランの開業です。その名は、『好吃 カーナバナーナ』。専門店で教えていただいた「インド」と「中国」の料理を、子供たちは自分たちで再現しようと企画し、この日に向けて準備を進めてきました。(このプロジェクトの経緯につきましては、「校長のつぶやき」でも何度か紹介させていただきました。詳細についての説明は割愛させていただきます。)本日は実際にお客さんを迎えて、自分たちの作った料理を食べてもらいます。教わった「味」が再現できているのかどうか、子供たちにとっては大きな挑戦です。

また、今回は単純な調理実習やお楽しみ会ではありません。学習の一環として、子供たちはレストランの開業にかかった費用や料理の材料費等から諸経費をまとめ、そこから料理の金額を設定しました。学校の施設を使って実施するので、人件費や光熱費は計上していませんが、それ以外はコストがかかっているため、本格的に売り上げについて考えなくてはいけません。経理や営業について現実的な視点をもって向き合うことも、子供たちにとっては大きな挑戦です。

さあ、運命の一日が始まりました。3・4時間目に料理を作り、5・6時間目にレストラン営業です。インドの料理は教室で、中国の料理はランチルームで提供します。それぞれのレストラン会場には、子供たちがこの日に向けて作ってきた装飾が施されており、このプロジェクトに華を添えていました。インドと中国の文化や特色について、みんなで調べたのでしょう。店構えや壁面からも、それぞれの国の雰囲気が十分に感じられました。

私も客の一人として、6時間目にレストランに行きました。…と、まだまだ書きたいところですが、文章が長くなってきそうなので、レストランの「準備編」は、ここまでとさせていただきます。5・6時間目の「営業編」につきましては、明日へと続かせていただきます。

水餃子を担当している子供たちは、餃子の皮から一生懸命作っていました。

キーマカレーチームは、玉ねぎを念入りに炒めていました。とても良いにおいです。

チャーハンも頑張って作りました。一人前の量をはかりながら、きれいに盛り付けていました。

2月26日(水曜日)

今朝は音楽集会がありました。ただ、いつもと違うのは、6年生が参加していないという点です。今日は「6年生を送る会」に向けて、在校生の子供たちが歌を練習するために集まりました。準備している内容が事前に6年生に伝わらないように、ここでは詳細について触れることはしません。ただ、日頃から教室を回っていると、1年生から5年生までの子供たちが、卒業を迎える6年生のために出し物や装飾等の準備を一生懸命している場面を見かけます。お世話になった6年生を、「心をこめて送ろう」と頑張っている後輩たちの姿を見ると、毎年のことではありますが、胸が熱くなります。「6年生を送る会」の本番は、来週の月曜日です。ジーン…と来てしまいそうな自分の姿が、今からすでに予想できます。

さて、話は変わります。音楽集会の後は、私はいつものように校内をまわりました。図工室に行くと、4年生が「ガムガムシューズ」を作っていました。「ガムガムシューズ」とは、厚紙とガムテープを使って、自分がデザインしたオリジナルのシューズを作るというものです。

「よいしょ…。自分の足型をかくのって…、難しいな。」

椅子の上に足を置いて、自分の足型を描くという作業は、おそらくほとんどの子供たちにとって、初めての体験でしょう。

「私の足のサイズって、20いくつだったかな。」

中には、自分の上履きを参考にしている子もいました。確かに上履きを見れば、足型やサイズは何となくわかりますからね。作りたいシューズのヒントにもなります。

「校長先生って、足も大きいね。」

私の靴を見て、ぼそっとつぶやく子がいました。子供たちのシューズと私の靴を並べてみると、その大きさは驚くほど違います。それもそのはずです。私の靴のサイズは29ですから…。(靴屋さんに行っても、ほしい靴がその日に買えないことはよくあります。)

自分の足にジャストフィットするように、丁寧に靴底の部分を作っています。

あるクラスの「ガムガムシューズ」が展示されていました。個性的でオシャレなシューズがたくさんあります。

2月25日(火曜日)

2月も早いもので最後の週となりました。全国的にはまだまだ寒い日が続いていますが、各地に雪害をもたらした大寒波もようやく峠を越え、今週からは温かい日も多くなってくるそうです。三寒四温の時期となり、今年の季節も冬から春へと、ゆっくりと移ろうとしています。

さて、春は「別れの季節」でもあります。学校生活において、その象徴的なものは、やはり6年生の卒業でしょう。教室に掲示している「卒業カレンダー」も、残りの日数は確実に減ってきました。本日を除けば、学校に来る日もついに「20日」を切りました。ここから先は、学校で生活する一日一日を惜しむように過ごす子供たちの姿が、きっと多く見られるでしょう。

もちろん、これは6年生に限ったことではありません。各学年には、今年度末で他地区へ転校をする予定の子供たちもいます。あるいは、人事異動のために学校を去ることになる教職員もいるでしょう。一年間の他のどの月よりも、人との「別れ」を強く実感するのが、間もなく始まる3月です。子供たちにとっても、辛く寂しい気持ちになることが少なくないかもしれませんが、人は「別れ」を経験することで、精神的にも人間的にも強くなれる生き物です。年度末に向けて、クラスによっては「友達のお別れ会」が開かれると思います。また、学校全体では、「6年生を送る会」や「卒業式」等の行事が行われます。これらの教育活動を通して、子供たちが「別れ」の寂しさだけでなく、「一期一会」の大切さを実感できるように、私たち教職員も子供たちと一緒に、残り少なくなった日々を大事に過ごしていこうと思います。

とは言え、今年度の学校生活も、まだ約20日あります。必要以上に感傷的になってしまうのは、まだ早いかもしれませんね。3連休明けの今日も、子供たちはいつもと変わらない元気な様子で登校しています。もちろん、3連休の土産話も一緒です。

「校長先生、おはようございまーす!」

「◯◯県に行って、温泉に入ってきました。」

「ディズニーランドに行ってきたよ。すっごく楽しかった!」

「マザー牧場でソフトクリームを食べました。」

今日も子供たちは笑顔いっぱい、元気いっぱいです。さあ、今週もがんばりましょう!

2月20日(木曜日)

「あっ、校長先生!『プチ算』の記録、50をこえたよ!」

1年生の教室に行くと、何人かの子が報告してくれます。『プチ算』というのは、ブラウザ上のアプリです。1分間の計算力を自分で確認したり、友達と競い合ったりする際に非常に効率的でわかりやすいので、本校では毎年行われる「天下一計算王決定戦」の中で活用しています。「天下一計算王決定戦」は毎年2学期末に行っていますが、子供たちはその大会が終わった後も、自分自身の記録を少しでも更新させようと、朝学習や隙間の時間等を使って自主的に取り組んでいます。別のクラスに行くと・・・

「校長先生ーっ!『プチ算』で新記録が出ました。」

「計算王の◯◯ちゃんって、今の記録はどれくらいかな?負けないぞ。」

今年度の「計算王」の記録に挑み、追いつき追い越そうとしている姿は、まさに切磋琢磨の学び合いの姿、そのものです。私は子供たちから、それぞれの記録の報告を聞いた後、アドバイスをしました。

「自己ベストが出たときに、自分の記録が画面に出てくるよね。その画面をタブレットに保存しておく方法があるんだけど・・・」

「スクリーンショットでしょ。もうやってるよ。」

「ほら!わたしも画面キャプチャしてるよ。見て見て。」

計算アプリだけでなく、タブレットも見事に使いこなしている1年生です。たいしたものです。

最後になりますが、明日は出張のため、私は学校を留守にします。「校長のつぶやき」はストップしてしまいますが、また来週には再開するつもりです。不定期の情報発信で恐縮ではございますが、ご承知おきいただければ幸いです。よろしくお願い致します。

2月19日(水曜日)

「はい、元気です。」

「はい。元気だけど、ちょっとだけ頭が痛いです。」

朝の時間、1年生の教室に行くと、健康観察をしているところでした。担任の先生が子供たちの名前を一人ひとり呼ぶと、子供たちは元気よく返事をしていきます。担任の先生に名前を直接呼ばれるのが嬉しいのでしょう。瞳をキラキラさせながら、自分の名前が呼ばれるのを待っている子もいました。かわいらしいです。

ほとんどの場合、子供たちは冒頭の言葉のように返事をしています。しかし、中には、自分の思いを入れながら返事をしている子もいます。

「はい、元気です。3時間目の体育が楽しみです。」

「はい、元気です。早く生活科と体育の授業がやりたいです。」

「はい、元気です。学童でやる『お誕生日会』が楽しみです。」

子供たちの言葉が面白かったので、私は最後まで健康観察を見届けることにしました。元気いっぱいの子供たちの様子を見ることができて、私自身もたくさんのパワーをもらうことができました。

「やったー!」「わーい!」「イエーイ!」

中休み、大きな歓声が沸き起こりました。長なわとびのクラス新記録が出たようです。しかも、一つや二つのクラスではなく、いくつものクラスで自分たちのベストが出たようです。素晴らしいですね。「校長のつぶやき」でもお伝えしてきた「長縄週間」ですが、本日が最終日ということもあり、子供たちは朝から気合いが入っていました。今日は目の色が違います。闘志あふれる姿がたくさん見られました。記録測定では、練習の成果が遺憾なく発揮できたクラスもあれば、惜しくも努力が報われなかったクラスもあったかもしれません。しかし、クラスのみんなが一致団結し、心をひとつにして取り組んできた日々は、クラスの絆を間違いなく強めたはずです。「長縄週間」を通して培ったクラスの絆を大切にして、3学期の残り少ない日々を楽しく過ごしてほしいと思います。

谷戸二小のみなさん、よく頑張りました。

「長縄週間」が終わった後も、自主的にチャレンジを続けるクラスがいくつもありそうです。ナイスファイト!

2月18日(火曜日)

「55、56、57、58…」

朝の時間、大勢で数を数える元気な声が校庭から聞こえてきます。校庭を見てみると、4年生が長なわとびの練習をしていました。「長縄週間」も明日で終わります。自分たちの記録を少しでも更新しようと、クラスのみんなで力をあわせながら、最後の最後まで粘り強く練習しています。クラス全体が一枚岩になって取り組んでいる様子は、見ていてとても爽やかで、気持ちがいいです。練習の成果もあり、4年生に限らず、多くのクラスが先週よりも着実に記録を伸ばしています。どのクラスも頑張ってください!

「このレースの布、きれいでしょ。」

「この布はお母さんがくれました。かわいい柄が好きです。」

「じゃーん!草むらの形に布を切りました。この布はここに貼って…。」

3年生の教室に行くと、図工の授業中でした。自分の家から持ってきた布を、思い思いの形に切って、画用紙に貼っています。いつもの活動では共通の素材を使うことが多いですが、今回は素材に違いがあります。子供たちが家から持ってきた布なので、柄や厚みも様々です。その違いが一人ひとりの作品に個性や特別な色を生み出し、味わい深さへとつながっていきます。子供たちが「切って」「貼って」を繰り返しながら、どのような作品に仕上げていくのか、今からすでに楽しみです。

「インドネシアとインドって…、違うんだっけ?」

「インドネシアは島国だよ。そして、インドは人口が世界一の国。」

「みんなはどこの国を調べたい?フィリピン、インドネシア、ベトナム…。」

6年生の教室に行くと、社会科の授業の中で、世界の国々について調べていました。この単元では、日本とのつながりや関係性を踏まえながら、その国の文化や歴史、特色等を調べていきます。総合的な学習の時間でも「国際理解」をテーマに学んでいる6年生ですが、自分たちの知らない国々は、まだまだたくさんあるようです。友達や周囲の人たちに思いやりの気持ちをもつのと同じように、世界の国々に対してリスペクトの気持ちをもつことは、「国際理解」の上でもとても大切なことです。いろいろな国の歴史や文化、習慣等を知ること、理解することは、その第一歩なのかもしれません。間もなく卒業の日を迎える6年生の子供たちには、これらの学習をきっかけにして、世界へと視野を大きく広げてほしいと思います。

図工の授業の様子です。どの子も楽しそうに取り組んでいます。

2月17日(月曜日)

一昨日の土曜日のことになります。谷戸第二小学校を会場にして、「漢字検定」が行われました。

集合場所の体育館に、子供たちが整然と並んでいます。いつもと違うのは、学級ごとに並んでいるのではなく、検定試験を申し込んでいる級ごとに並んでいる点です。学級はもちろん、様々な学年も混ざっている状態なので、緊張を隠し切れない子も多いです。中には、持参した問題集で最終チェックをしている子もいます。見慣れた本校の体育館に、試験会場特有の空気が漂っていました。その後、子供たちは筆記用具だけを手に持ち、係の方と一緒に、それぞれの試験会場となっている教室に向かっていきました。

以前にも「校長のつぶやき」で書かせていただきましたが、今年度から「漢字検定」を新たに始めてみようと考えたのは、子供たちが培ってきた「漢字の力」を発揮できる場、挑戦できる場を用意したいと思ったからです。本校では学習アプリ「Monoxer」を導入し、子供たちはAIツールを活用しながら漢字の練習に励んでいます。もちろん、デジタル教材だけではなく、従来のようにノートやプリント等も用いながら、手書きで練習する活動も取り入れています。デジタルとアナログ、両者をバランスよく活用している「学びのハイブリッド」は、本校の特色でもあります。その中で、子供たちは毎日一生懸命練習に励み、「漢字の力」を高めています。だからこそ、その力を存分に発揮できる場があれば、子供たちの学習意欲はさらに向上し、お互いの力を高め合うのではないかと考えました。結果的には、学校がお休みの日だったにもかかわらず、当日は約100名の子供たちが会場に集まり、それぞれの目標とする級の検定に果敢にチャレンジする姿がたくさん見られました。

検定が終わると、子供たちは集合場所の体育館に戻ってきました。ようやく重圧や緊張から解放された喜びがあったのでしょう。近くの友達と話し始めたり、問題集で漢字を確認したりしていました。

「ねえねえ、〇番の問題にあった熟語って、何て読むんだっけ?」

「あー、あれね。オレも音読みなのか訓読みなのか迷っちゃったよ。」

「うーん、2問だけ書けなかったけど、あとは何となく書けたかな。」

「全部できました!私は満点を狙っています。」

試験を受けた後の子供たちの様子は様々でしたが、大きな挑戦を終えた清々しさのようなものは、どの子からも感じられました。このような挑戦を経験することで、人は重圧や緊張を克服する強さを身につけていくのかもしれませんね。

最後になりますが、本校は「コミュニティ・スクール」となったこともあり、多くの地域の方々に日々の教育活動を支えていただいています。今回の「漢字検定」に関しても、施設開放運営協議会の皆様をはじめ、保護者の皆様、地域の皆様に、多大なるお力添えをいただきました。常日頃の力強いご支援、ご協力に、改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。

たくさんの子供たちが「漢字検定」に挑戦していました。表情からは、緊張している様子が伝わってきます。

子供たちはとても集中して試験問題に取り組んでいました。

2月14日(金曜日)

今日は午前中に出張がありました。子供たちが朝の準備をしている頃に、私は学校を出る準備を済ませ、いつものように事務室に自転車のカギを借りに行きました。その後、少しだけ1年生の教室に寄ってみようと思い、そっと顔を出したところ…

「あっ!校長先生だ!」

あっという間に1年生の子供たちに見つかりました。その勢いのまま、何人かの子供たちが私の周りに集まってきました。いつものように私にジャンケン勝負を挑む子、最近の楽しかった出来事をどんどん話し始める子、子供たちの様子はいろいろでしたが、その中に自分の口の中を指さしている子がいました。

「ねえねえ、見て。歯が抜けたよ。」

低学年ではよくある場面ですが、その子は自分の歯が抜けたことを、とても嬉しそうに報告してくれました。すると、周りにいた子供たちも一斉に話題が「歯」に切り替わり…

「わたしもね、この前、赤ちゃんの時から生えていた歯が抜けたんだよ。」

「ぼくも1年生になってから、えーと、5本ぐらい抜けたかな。」

「わたしはね、たしか…、こことここの歯が大人の歯になったんだよ。」

中にはすでに大人の歯に生え変わっている子もいて、ちょっぴり自慢げな様子でした。大人になると虫歯や歯周病などによって、歯が抜けてしまうことにビクビクするようになってきますが、子供たちにとっては、歯が抜けることは「大人」に一歩ずつ近付いている感覚があるのでしょう。授業中や給食の時間でも、「先生!歯が抜けました!」と笑顔で報告してくれる子は少なくありません。「変声期」や「思春期」のように、成長の段階を表す時期はいくつかありますが、歯が生え変わることも、子供たちが自身の成長を実感できる大事な出来事なのでしょう。

1年生のみなさん。みなさんの歯と同じように、みなさん自身もこの先、大きく逞しく成長していきます。時には、成長のスピードを周りの人と比べてしまい、慌てることがあるかもしれません。でも、大丈夫です。まったく問題ありません。成長のスピードは人それぞれです。自分のペースで一歩一歩、大人の階段を上っていきましょう。

2月13日(木曜日)

総合的な学習の時間で6年生が探究を続けているプロジェクト『作って、食べて、知ろう!グルグル!クッキング!!』について、書かせていただきます。12月13日に、そのプロジェクトの中盤の山場である『グルグル★コンテスト』が行われたことは、「校長のつぶやき」でも紹介させていただきました。

このプロジェクトは1学期からずっと続いています。子供たちは紆余曲折、試行錯誤を繰り返しながら、意欲的に探究活動を進めてきました。間もなく、このプロジェクトも最終章に入ります。その集大成を飾るべく、子供たちはみんなで役割を分担しながら、それぞれの担当する仕事を一生懸命取り組んでいる姿が多く見られます。

子供たちが思い描くプロジェクトの完成形は、『好吃 カーナバナーナ』です。専門店で教えていただいた「インド」と「中国」の料理を、子供たちは自分たちで再現しようと企画しました。そして、レストランのような場をつくり、お世話になった方々に料理を提供することを目標に掲げ、準備を進めてきました。『好吃 カーナバナーナ』は、子供たちが考えたお店の名前です。「好吃」は中国語で「おいしい」、「カーナバナーナ」はヒンディー語で「料理」を意味しています。つまり、日本語に訳すと、「おいしい料理」という名前のお店になります。(この名前も、子供たちがいろいろと言葉を調べた中で決定したものです。)

料理については、『グルグル★コンテスト』でプロの方から改善点を指摘していただきましたが、レストランの開業となると、準備するものは更に膨大になってきます。そこで、子供たちはお互いにアイデアを出し合い、どんなものが必要なのかを話し合いました。その結果、「看板」「照明」「内装(装飾)」「国旗」「招待状」等の準備が必要だということがわかりました。現在は、それぞれの役割分担に基づいて、チームごとに協力しながら作業を進めています。

「作っていて思ったんだけど、〇〇も必要じゃない?」

「たしかに。それじゃあ、〇〇を作る仕事も加えようよ。」

子供たちはタスクを進行しながら、また新たな課題に気付くことがあります。すると、その問題解決を図るために、子供たちは再び思考し、行動に移していきます。これも探究型学習の面白さです。とは言え、時間は無限にあるわけではありません。レストラン『好吃 カーナバナーナ』の開業は今月末を予定しています。さあ、6年生の子供たちの大きな挑戦。この先の展開からも、やはり目が離せません!

中国とインドの伝統的な文化を調べながら、6年生はレストランの内装づくりに励んでいます。

美しい装飾のインド象の絵を描いている男の子がいました。とても上手です。

お店に飾るインドの国旗を、なんと全て手書きで作成しています。お見事!

2月10日(月曜日)

「校長先生、見て。水たまりの氷を持ってきちゃった。」

学校の「あるある」話かもしれませんが、この季節、朝の挨拶で正門に立っていると、子供たちが冬の寒さによってできた氷を見せてくれることがあります。友達にも見せてあげようと、大切に持ち運んでいる姿が可愛らしいです。

「そう言えば、駐車場の車の上が少しだけ白くなっていたけど…、あれって雪かな?」

「雪?雪は降ってないと思うよ。たぶん、霜じゃないかな。」

「中庭の日陰のところにあった霜柱、踏んだらザクザクして面白かった。」

「たくさん踏んで遊んだから、もうグチャグチャになっちゃったけどね。」

今朝も寒さが厳しい朝でしたが、子供たちは楽しそうに冬の発見について話し合っています。子供たちにとっては、寒さによってできる氷も霜柱も、学びの材料ですね。

さて、「立春」は過ぎましたが、まだまだ寒い日は続いています。先週は数年に一度の最強寒波の影響で、厳しい冬の寒さと大雪が各地を襲い、大きな被害をもたらしました。北海道や北陸等の豪雪地帯では、街の景色を一変させてしまうほどの量の降雪が記録されました。私が6年間過ごしていた南国の鹿児島県にも久しぶりに大雪が降り、雪化粧する桜島の姿がニュースで報じられていました。それだけ、今回の寒波は広範囲にわたって大きな影響を及ぼしたと言えるでしょう。

厳しい寒さとは言え、私たちが生活する東京都は、水たまりに氷ができたり、中庭に霜柱ができたりする程度です。連日ニュースで報道されているような大雪の被害は、今のところ東京にはありません。一方で、豪雪地帯にお住いの方々は、屋根の雪おろしや住居周辺の除雪作業を一日に何回もしなくてはなりません。日々の営みを続けるために、不可欠な作業が数多くあります。同じ日本でも、地域によって生活環境には大きな違いがあり、その地域特有の苦労があることを、毎年この時期になると気付かされます。同時に、その厳しい自然環境の中でも、脈々と受け継がれてきた伝統文化や生活習慣を大切にしながら、敢然と冬に立ち向かう雪国の人たちの強さや逞しさには、改めて驚かされます。敬意の念を抱かずにはいられません。

ただ、これも異常気象の影響なのでしょう。夏の猛暑や冬の大雪等、「数年に一度」という表現の天候が「恒例」になってしまうことは、本当に恐ろしいことです。今後の異常気象の中で、私たちはどのように生活していけばよいのか…、学校でも子供たちと一緒に考えてみたいテーマです。

最後になりますが、明後日は朝から出張のため、私は学校を留守にします。「校長のつぶやき」はストップしてしまいますが、また木曜日には再開するつもりです。不定期の情報発信で恐縮ではございますが、ご承知おきいただければ幸いです。よろしくお願い致します。

2月7日(金曜日)

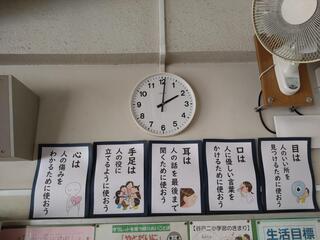

「学校にアナログ時計が多い理由は何でしょうか。」

昨日の続きになります。このコラムが「校長のつぶやき」ですので、僭越ではありますが、私なりの個人的な考えを申し上げさせていただきます。アナログ時計の特徴は、やはり針の動きにあると思います。当たり前ですが、「時間」には実体がなく、視覚的に確認することができません。大まかな時間であれば、太陽の動きを観察していればわかるかもしれません。しかし、分や秒などの時間の認識は難しいです。一定の時間を計ることは、砂時計や水時計などでも可能ですが、刻々と「時間は進む」という概念的なものを子供たちが理解するには、やはり可視化できるものが必要なのだと思います。それがアナログ時計なのではないかと思います。(繰り返しになりますが、あくまでも私の個人的な意見です。)

また、私が担任だった頃、冒頭の質問を子供たちに問いかけたことがあります。その時には、次のような答えが返ってきたことを覚えています。

「針の形で、今が大体何時くらいかが(アナログ時計の方が)わかるから。」

「てっぺんで針が重なる時は12時。針の形がLの時は3時。」

確かに針の位置や形で、現在の大まかな時刻を知ることはあります。子供たちは学校生活で、大人はそれぞれの職場で日常的に規則正しく生活していると、いつの間にか「針の位置や形」で大体の時間をつかむようになりますからね。生活経験から身に付けた力かもしれません。

さて、今日も子供たちは時計を見て、それぞれの学校生活を送っています。

「セーフ!朝の会に間にあった!今日は少し早く家を出て良かった…。」

「そうだ!今日は休み時間が短い日だった。〇分までに教室に戻らなきゃ!」

「お腹空いたな…。給食まで、まだ〇時間もある…。」

私たちの生活に密接な関わりをもっている「時間」。「時間」を共有することによって、私たちの日常生活や社会は成り立っています。学校のアナログ時計は、いつも子供たちを見守りながら、時間の感覚や大切さを静かに教えてくれています。子供たちには、自分の時間だけでなく、周りの人の時間についても大切にできる、そんな人間に成長してほしいと思います。

正門のところにある時計は、子供たちの登下校の様子を見守ってくれています。いつもご苦労様です。

2月6日(木曜日)

「8じ30ふんです。」

「8じはん、とも言うよ。」

1年生の教室に行くと、時計の読み方を学習していました。先生が示す時計の時刻を読み取る活動です。デジタル時計では時刻そのものが表示されますが、アナログの時計は短い針と長い針の位置に注目しなくてはいけません。スマホやタブレットを自由に使いこなすデジタルネイティブの子供たちですが、アナログ時計にも十分慣れています。教室の時計がアナログ時計だからです。もちろん、アナログ時計を活用されているご家庭も多いと思いますが、少なくとも学校では、子供たちは生活を送る中で、アナログ時計を日常的に見ています。今も昔も、学校の時計と言えばアナログ時計、という方も多いのではないでしょうか。

デジタルとアナログ。しばしば二項対立で語られることがあります。昨日の「校長のつぶやき」でも触れたGIGAスクールは、デジタル時代を象徴する大きな変化です。デジタル技術によって、子供たちの学びのスタイルは大きく変わり、学校教育も革新的な進化を遂げました。また、学校教育だけではなく、日常生活においてもデジタル技術は欠かせないものになりました。テレビ、インターネット、SNS、あるいは生活を支える電化 製品等、デジタル技術は現代の豊かな生活を力強く支えています。

しかし、時計に関して言えば、いかがでしょうか。当然、身の回りにはデジタル時計もたくさんありますが、腕時計等にアナログ時計を愛用されている方も多いと思います。壁にかかっている時計やテーブルに置く時計等にも、アナログ時計が使われているケースも少なくありません。その理由は複数あると思います。単純にアナログ時計のデザインが魅力的であるから。短針と長針、そして秒針が絶え間なく動いている様子に、生命的なものや愛おしさを感じるから。人によって、理由は様々でしょう。

では、学校にアナログ時計が多い理由は何でしょうか。学校の校舎をイメージする時に、おそらく多くの人が凸のような形の校舎と、突起している箇所の中にあるアナログ時計を思い浮かべるのではないでしょうか。特に統計を取ったわけではありませんので、もしかすると、これも人によって意見が様々かもしれません。私も自分なりの予想はあるのですが…、長くなってしまいましたので、それは明日に続かせていただきます。

教室の時計です。いつも子供たちを見守ってくれています。

廊下にも時計があります。学校にはアナログ時計が似合うような気がします。(昭和生まれだからでしょうか?)

2月5日(水曜日)

「あったー!霜柱!」

「みんなー!ここにも霜柱があるよー!」

今日の2時間目、中庭から賑やかな声が聞こえてきました。2階の窓からのぞいてみると、2年生の子供たちが生活科の学習の中で、「冬さがし」をしているところでした。子供たちはタブレットを構えて、自分のお気に入りの霜柱を記録用に撮影していました。2年生ではありますが、子供たちはタブレットを自由に使いこなしています。友達と声を掛け合いながら、いろいろな場所に行って、身近な「冬」を探していました。

似たような場面が、昨日もありました。校長室で(久しぶりに)仕事をしていた時に、廊下から子供たちの声が聞こえてきました。ドアを開けて様子を確認すると、3年生の子供たちが校内にある消防施設を探しているところでした。

「熱感知器は校長室にもあるのかな?教室にはあったけど…。」

「あっ、ここに消火栓があったよ。」

「よし!タブレットで撮っておこう!」

その後、教室に戻った子供たちは、お互いに撮影した写真や消防施設の情報を共有しながら、学習を進めていました。

GIGAスクールが始まる前は、観察カードに絵を描くことで、視覚的な記録をしていました。(少なくとも、私の担任時代はそうでした。)子供たちの絵にはそれぞれの「味」があって面白かったのですが、やはり観察した様子を正しく記録するとなると、写真の方が効率よく正確に記録ができます。子供たちの画力に差があっても、写真であれば問題はありません。図工や美術の学習とは違います。絵を描くことだけに時間を割く必要もありません。タブレットであれば、気になるところや見つけたものをパシャッと撮影して、次の場所に移動することが容易にできます。絵で記録していた頃は、その絵が完成するまでは、なかなか動けませんでしたから…。何よりも、絵が得意な子も、絵に苦手意識をもっている子も、みんなが同じ条件で活動に取り組むことができます。お互いの写真や情報を共有することも簡単にでき、結果として、子供たちの学びは更に広がることになります。これはタブレットの大きな強みです。

観察や記録、調べ学習、情報共有等、様々な場面において、タブレットが子供たちの学びを豊かにし、画期的に進化させてくれたことを、改めて実感しました。GIGAスクールも、間もなく「ファースト(1st)」から「セカンド(2nd)」へと、フェーズが変わろうとしています。やれること、できることは、更に増えていくでしょう。子供たちだけでなく、私たち教職員も、この時代の変化に取り残されないように、情報活用に関する知識やスキルをアップデートしていきたいと思います。

2月4日(火曜日)

「卒業まで、あと〇日」

6年生の教室には、上記のような内容が表示されている「卒業カレンダー」が飾られています。「あと〇日」という数字は、卒業式までに実際に学校に登校する日数なので、土日や祝日を除いてカウントしています。毎年のことではありますが、この「卒業カレンダー」を目にすると、今年度の学校生活がいよいよ終幕に近づいていることを実感してしまいます。

ここで、「卒業カレンダー」について少し説明させていただきます。このカレンダーは、日めくり式のカレンダーです。「あと〇日」という日数の分だけ、カレンダーが必要になります。そこで、子供たちは誰がどの日を担当するのかを話し合います。分担ができたら、子供たちは字体や色、レイアウト等のデザインにこだわりながら、カレンダーを作成します。中には、余白にメッセージを書き入れている子もいます。このようにして、そのクラスオリジナルの、唯一無二の「卒業カレンダー」が完成するわけです。私も担任時代は卒業生を6回担任しましたが、そのすべてにおいて「卒業カレンダー」を作りました。「卒業カレンダー」が飾られることによって、子供たちはまだまだ先だと思っていた「卒業」を、いよいよ現実的なものとして意識するようになります。当然ですが、友達との別れの寂しさを実感し始める子もいるかもしれません。しかし、寂しい気持ちを募らせるばかりでは、「卒業カレンダー」は逆効果になってしまいます。少なくとも私が見てきた中では、卒業までのカウントダウンを実感することで、クラスのみんなと過ごす残された時間を大切にしようと前向きな気持ちをもつ子がほとんどでした。

今日も6年生の教室には、クラスの誰かが作成した「卒業カレンダー」が飾られています。2月4日の今日は、「卒業まで、あと32日」となっていました。今日を担当したカレンダーは、帰りの会が終わると、次のカレンダーに取り替えられ、その役を終えます。これを32回繰り返すと、6年生の子供たちは卒業式の当日を迎えることになります。このカレンダーが伝える「あと〇日」という数は、減ることはあっても、増えることはありません。確実に、卒業の日は近づいています。

まだ30日以上あるということで、今の時点では、子供たちの中にも卒業への意識の差はあると思います。しかし、「卒業カレンダー」の中に、次のようなメッセージを残している男の子もいました。その言葉を紹介させていただくことで、本日の「校長のつぶやき」を締めさせていただきます。

「卒業まで、あと一か月ちょっとだ。悔いのないように生活しよう。」

役割を終えた「卒業カレンダー」が、廊下に掲示されていました。一日一日、卒業の日が近付いていることを、私たちに教えてくれています。

2月3日(月曜日)

暦の上では、本日が「立春」です。ただ、今週は日本列島に最強寒波が到来するという予報もあり、本格的な春の訪れは、まだまだ先になりそうです。個人的には春の気候は好きなのですが、春の訪れが早まってしまうと、その後に続く夏が長期化してしまうことが心配です。最近の日本の四季は、もはや均等な四分割ではなく、過酷な夏が異様に長くなっていますから…。

さて、話は「立春」に戻ります。「立春は2月4日」と認識されている方も多いと思いますが、実は「2月4日頃」というのが正解です。付け焼刃の知識ではございますが、私が調べた範囲で説明させていただきます。現在、二十四節気を配置する方法として広く用いられているのが定気法であり、それによると、太陽黄経が315度になる時を「立春」としているそうです。暦においてそれが起こるのが、毎年2月3日、2月4日頃であり、今年は2月3日が該当したということになります。

そして、「立春」の前日にあたるのが、「節分」です。「立春」が本日であるため、今年の「節分」は2月3日ではなく、昨日の2月2日でした。昨日は子供たちと一緒に豆まきをしたり、恵方巻を食べたりしたご家庭も多いのではないでしょうか。

このような経緯もあって、今朝の全校朝会では「鬼」に関する話をしました。古来より日本では、鬼は人間以上の力をもった恐ろしい存在、人に災いをもたらすものとして理解され、長く言い伝えられてきました。『桃太郎』や『一寸法師』のような昔話に、鬼が悪者として数多く登場しているのも、その顕著な例です。ちなみに、現代でも『鬼滅の刃』には、恐ろしい鬼がたくさん登場しています。

また、「鬼に金棒」「鬼の目にも涙」「疑心暗鬼」のように、ことわざや四字熟語の中にも、「鬼」が入っているものは多いです。日本人の考え方や風習と、恐ろしくて屈強な「鬼」には、密接な関係があることを物語っています。

最近では、「鬼」とは決して外的な要因だけではなく、「人間の心の中にもいる」という考え方も広まっています。人間は完璧な存在ではなく、何かしらの弱点や課題等を抱えている生き物です。「嫉妬」「虚言」「無関心」等の「心の鬼」もいれば、「朝寝坊」「宿題忘れ」「好き嫌い」等のような「心の鬼」もいます。子供たちが考える「心の鬼」は、おそらく後者のようなものが多いと思いますが、大切なことは、自分自身の中にある弱さや苦手を見つけ、それと向き合うことです。

その「心の鬼」を「追い出したい鬼」として、実際にカードにまとめ、掲示しているクラスがありました。最後に、子供たちの「追い出したい鬼」をいくつか紹介させていただきます。

「のんびりしすぎ鬼」

「ゲームがやめられない鬼」

「ママの言うことを聞かない鬼」

「たらこ食べすぎ鬼」

思わずクスッとくるのもありましたが、どの子もしっかりと自分の課題に向き合っているのが素敵だと思いました。それでは、みなさん。最後は、ご一緒に……せーの、鬼は外!

子供たちの「追い出したい鬼」には、それぞれの思いがこめられています。

1月31日(金曜日)

中休みのことです。ドアをノックする音が聞こえました。校長室には子供たちの来室が多いのですが、今日のお客さんは1年生の子供たちでした。

「失礼します。今度、谷戸幼稚園との交流で校長先生の写真を使いたいので、校長先生の写真を撮らせていただいても、よろしいですか?」

1年生の子供たちは、とても丁寧な言葉で話し始めました。ここで、少し補足説明をさせていただきます。本校の1年生と谷戸幼稚園の子供たちは、年間を通して様々な場面でかかわっています。3学期のこの時期は、間もなく幼稚園を卒園し、小学校に入学する年長さんたちを小学校に招待するという交流を続けています。その時に、年長さんたちに校内を案内したり、簡単な勉強や遊びを教えてあげたりする役割を担当するのが、本校の1年生です。今までは上級生に優しくかかわってもらっていた1年生が、今度は自分たちよりも年下の子供たちをアテンドするわけです。とても責任のある大切な役目です。

私は毎年この交流を見てきていますが、1年生の子供たちは年長さんを迎える準備を一生懸命してくれます。当日の運営も主体的に取り組んでくれます。お兄さん、お姉さんとして、精一杯頑張ろうという気持ちが芽生えてくるのも、この交流の特徴です。今年の1年生も、3学期に入ってから谷戸幼稚園との交流会に向けて動き始めました。「責任感」や「使命感」、「相手意識」等をもって取り組むことで、子供たちの成長のギアは、さらに一段階上がることでしょう。冒頭で紹介した来室の場面に戻りますが、私への撮影依頼の言葉遣いが丁寧だったことも、そのひとつです。もちろん、これには担任の先生たちの事前指導があったわけですが、このような学習をきっかけにして、人とのより良いかかわり方について学ぶようになります。そして、この経験を繰り返していくことで、正しい礼儀作法や言葉遣いを知り、相手を思いやる心も育っていきます。「かかわり」を重視した教育活動は、本校の学校経営方針の柱ですが、今後も引き続き力を入れて取り組んでいきたいと思います。

最後になりますが、今日は3クラスの1年生の子供たちに写真を撮影してもらいました。1年生ですが、どの子もタブレットを上手に使いこなして、私を丁寧に撮影してくれました。撮影した後には、子供たち同士で私の表情チェックもしてくれる手際の良い仕事ぶりです。

「うーん、どの写真にしようか。」

「わたしはこの写真かな。校長先生が笑っているから。」

撮影班のみなさん、ありがとう。写真写りの良い方で、お願いしますね。

1月30日(木曜日)

「見て見て!ここにもくっつくよ!」

「あっ!私の筆箱にもくっついた!」

理科室に行くと、3年生の子供たちが磁石を持って教室内を歩き回っていました。磁石がつくものを調べているようです。クリップ、ペン、ピンセット、机、理科室にある様々な実験器具…等々、子供たちが思い思いに調査をしている姿は、とても楽しそうでした。

「砂鉄もあるんだよ。ほら、こうやって動かすとね…」

実験キットの中には、砂鉄が入っている袋もありました。子供たちは磁石を動かしながら、袋の中の砂鉄がどのように変化していくのか、じっくり観察していました。「カチッ」「ピタッ」とつく磁石の性質も面白いですが、砂鉄のように流動的な変化が見られるところも、また興味深いですね。磁石は身近なところでも多く使われていることもあり、子供たちの関心も高い学習内容です。これからも純粋で素直な「気付き」や「発見」を大切にしながら、楽しく学習に臨んでほしいと思っています。

2年生の教室に行くと、自分の席で写真を眺めている子供たちがいました。

「これはわたしが3歳の時の写真で…、こっちが5歳だったかな。」

「この赤ちゃんは、わたしの弟だよ。」

2年生は生活科の学習で、生まれてから今までの自分の成長を振り返り、当時の様子や自分の思いを文章にしてまとめています。その授業を参観している時に、子供たちから写真を見せてもらいました。赤ちゃんの頃や幼稚園、保育園の頃、七五三や小学校に入学した時の写真等、どれも可愛らしい写真ばかりです。

「この写真は〇〇に行って、たくさん遊んだ時の写真かな。」

「この時にサッカーでメダルをもらったんだよ。」

「これは、弟と一緒に眠っている写真です。」

「見て。ここにお姉ちゃんも映っているんだよ。」

年齢にすると、2年生は8歳の学年です。8年間の歴史ではありますが、子供たち一人ひとりにとっては、それぞれの素敵な思い出がたくさんあるはずです。自分自身にまつわる唯一無二の成長物語を、子供たちにはじっくりと振り返ってほしいと思います。

磁石を使って、いろいろ実験しています。砂鉄の動きもおもしろいなあ。

1月29日(水曜日)

校内をまわっていると、調理実習等の際に美味しそうな匂いを感じることは時々あります。今日も家庭科室から、甘くて美味しそうな匂いが漂ってきました。こうなると、必然的に私の次の行動は決まってしまいます。皆様のご想像の通り、迷うことなく、私は家庭科室に突入しました。

5年生は総合的な学習の時間で、日本の伝統文化について探究的な学習を進めています。「茶道」や「アニメ」について学習しているクラスもありますが、今日のクラスは「かりんとう(和菓子)」について課題を設定しました。そこで、子供たちの強い味方になってくださったのが、西東京市に本社と工場のある「旭製菓」さんです。「旭製菓」さんは、1924年の創業当時より「かりんとう」をつくり続け、国内外にたくさんのファンを抱えていらっしゃいます。以前もゲストティーチャーとして子供たちに貴重なお話をしてくださった「旭製菓」さんが、本日の調理実習にも力を貸してくださいました。お忙しい中、本当にありがとうございます。

5年生の子供たちが挑戦した「かりんとう」作りは、谷戸第二小学校の夏みかんを材料にしたものです。「かりんとう」のベースとなるもの(生地を揚げたもの)は、「旭製菓」さんにご用意していただきました。子供たちが作るのは、そこにかける蜜の部分です。ここに夏みかんを使うとのこと…さて、どんな味になるでしょうか。

「うーん、なかなか上手くむけないなあ…。」

「あっ、薄皮の白いところが入っちゃった!」

薄皮をきれいにむいて、夏みかんの中身だけを取り出す作業は、一見地味ですが、なかなかの大仕事です。この最初の難所を、子供たちは力を合わせて取り組んでいました。

その後は、夏みかんの中身を鍋に入れて、煮詰めていきます。水や砂糖の量、煮詰める時間もポイントです。ここのちょっとした違いで、味も微妙に変わってきます。

さあ、夏みかんを材料にした蜜が完成しました。「旭製菓」さんに提供していただいた「かりんとう」(生地を揚げたもの)を、夏みかんの蜜につけて、いざ実食です。

「うん。おいしい!甘さもちょうどいい感じ。」

「班によって、蜜のなめらかさが違うね。」

「私は〇班の蜜が超おいしかった!」

「煮詰める時間を変えてみたら、こういうトロッとした感じになるのかな。」

それぞれの班の蜜を食べ比べながら、新たな気付き、発見も生まれたようです。これが探究学習の面白いところです。子供たちは、また新たな課題をもって、次のステージに進むでしょう。

最後は、「旭製菓」さんが用意してくださった黒蜜も味わうことができました。沖縄の黒糖と外国の黒糖を使った2種類の黒蜜です。はたして子供たちは、その違いに気が付くことができたでしょうか。

「おいしーい!どっちも甘くて最高!」

「わたしは沖縄の黒糖の方が好きかな。こっちもおいしいけど。」

「旭製菓」さんのご協力のおかげで、とても楽しい学びの時間になりました。子供たちの「かりんとうプロジェクト」はまだまだ続きます。ご期待ください。

今日の授業には、「旭製菓」さんにもお越しいただきました。いつもありがとうございます。

夏みかんの皮をむいて中身だけを取り出す…。なかなか大変な作業ですが、みんな頑張っています。

学校の夏みかんを使った蜜が完成しました。「甘くておいしい!」

「旭製菓」さんにご用意いただいた黒蜜味も最高でした!

1月28日(火曜日)

今週は全国学校給食週間です。(1月24日から1月30日まで)この期間は、先週の集会で給食委員会が紹介してくれた「給食の歴史」に関係する献立がたくさん登場しています。

24日の給食は、給食が始まった頃の献立が登場しました。「おにぎり、さけの塩焼き、青菜の漬物、栄養味噌汁」です。子供たちに感想を聞いてみると、塩焼きや漬物の塩味が白米のおにぎりと相性が抜群で、とても美味しかったようです。(私は社会科見学に出かけていて食べられませんでしたが…。)

27日、昨日の給食は、給食発祥の地である山形県の献立が登場しました。「きびゆかりごはん、ますの唐揚げ、きくあえ、芋煮汁」です。さといも、大根、豚肉、ごぼう等の具材がたくさん入った芋煮汁は、言わずと知れた山形県の郷土料理。味わい豊かな汁の味は、体にしみわたるような美味しさでした。

ちなみに、この「芋煮汁」の中に入っていた大根には、栄養士の先生と給食調理員さんのご協力を得て、先日子供たちに紹介した「桜島大根」を使っていただきました。子供たちも実物を持ち上げて、その大きさや重さを実感した「桜島大根」です。最後は、みんなで美味しくいただくことができました。

「あっ、ちょっと食感が違う。おいしい。」

「校長先生!桜島大根、おいしかったよ!」

子供たちの感想は、「桜島大根」を贈ってくださった学校警備のIさんにも伝えさせていただきます。

28日、今日の給食は、昔(昭和初期〜中期)の給食の献立が登場しました。「ジャムドック、鯨の竜田揚げ、せんキャベツサラダ、クリームシチュー」です。戦後は捕鯨が推進されていた時代背景もあり、低カロリーで高たんぱくな鯨肉を使ったメニューが人気でした。今の時代、鯨肉はなかなか食卓にあがることはありませんからね。子供たちも珍しい鯨肉をしっかり味わいながら、美味しそうに食べていました。

また、当時の給食には「脱脂粉乳」が出ていました。私が子供の頃には既に「牛乳」が定番になっていましたが、昭和初期から中期にかけての子供たちにとっては、この「脱脂粉乳」の印象が強いという話を聞いたことがあります。独特のにおいがあるため、苦手だった子供たちも多かったようです。

給食にも歴史あり、ですね。みなさんにとっての学校給食の思い出は何でしょうか。

唐突ですが、「桜島大根」って、どことなく「ドラゴンクエスト」のスライムに似ていませんか?

昨日の給食に登場した「いも煮」の中には、「桜島大根」が入っていました。美味しかったです。

1月27日(月曜日)

金曜日の続きです。3年生の社会科見学について書かせていただきます。

次の目的地、小金井公園の中にある「江戸東京たてもの園」に着きました。昨年度の「校長のつぶやき」でも書かせていただきましたが、私は初任校がこの近くにあったこともあり、小金井公園やたてもの園には何度も来たことがあります。それこそ、20〜30回は来ています。お気に入りの場所です。

今回の社会科見学は縄文時代の遺跡である「下野谷遺跡」からスタートしました。明治、大正、昭和初期の建物が多い「江戸東京たてもの園」の中に入った子供たちは、一気に今の時代に近づいたように感じたかもしれません。3時間ほど前は、竪穴住居の中に入っていたわけですから…。

とは言え、令和時代の建物に比べれば、その雰囲気や構造は大きく異なります。しかし、ただ古いわけではありません。子供たちは、昔の建物に、味わい深い何かを感じているようです。

「昔話に出てくるような家、大好き!」

「こっち(縁側)からも人が入れるのかな?」

「あそこのダルマさんがいる場所って、何て言うんだっけ…?」

「えーとね…、あっ!たしか『神棚』だよ。」

「あっ!お風呂屋さんだ!みんなで入ろうよ!」

「あれ?オレたちがいる場所って、『おんな風呂』だっけ?」

「うわー、階段の角度…。気を付けて上がらないといけないなぁ。」

「えーと、お醤油屋さんは、ここでいいのかな。この中にクイズの答えがあるはず…。」

子供たちは園内を見学しながら、「江戸東京たてもの園」に関するクイズの答えも同時に探していました。班ごとに力をあわせながら問題を解いている姿が、見ていて微笑ましかったです。

「校長先生からのミッションもクリアしたよ!」

実は、私からもおまけのミッションを出していました。それは、「園内にある井戸を見つけよう!」です。井戸はひとつだけではありません。どこに、いくつあるのか…、全体を探してみないとわかりません。ただ、今回は見学の時間がたっぷりあったので、ほとんどの班は私からのミッションを無事にクリアすることができました。

「今日はめちゃくちゃたくさん歩いた気がするなぁ。」

「でも、すっごく楽しかった!」

天気にも恵まれた今回の社会科見学を通して、子供たちは心地よい疲労を感じつつも、貴重な学びをたくさん得ることができたと思います。3年生のみなさん、お疲れ様でした。お昼のお弁当タイムの後も、いっぱい遊べて楽しかったですね。素敵な思い出の1ページになった社会科見学でした。

1月24日(金曜日)

雲ひとつない青空の下、3年生の子供たちと一緒に社会科見学に行ってきました。見学先は、「下野谷遺跡」と「江戸東京たてもの園」です。

3年生の子供たちにとって、みんなで一緒にバスで出かけるのは初めての経験です。

「うわー!バスの中、豪華!!」

「なんか宮殿みたい。」

「校長先生、天井に頭がついちゃってるよ。」

予想通り、昨年度の3年生と同様のリアクションがありました。私の頭がバスの天井についてしまうのは、どの学年でも必ずツッコまれるところですが…。とにかく社会科見学が嬉しくて、常に興奮気味の子供たちです。

最初の目的地は市内の「下野谷遺跡」なので、あっと言う間に到着しました。バスの中で盛り上がり始めたところで、もう降車の準備です。ただ、乗り物酔いを心配していた子にとっては、良かったかもしれませんね。本当に、あっと言う間に着きました。

さて、子供たちは先日「VRタブレット」で「したのやムラ」を探検したばかりです。案内してくださる係の方も、先日の授業でお世話になった方々です。3日ぶりの再会に、子供たちはとても嬉しそうでした。

事前にVRで楽しく学んだこともあり、子供たちは興味関心が持続していたのでしょう。係の人のお話をしっかり聞きながら実際の遺跡を見学し、気が付いたことがあれば、細かく丁寧にメモを取っていました。

「竪穴住居の中って、思っていたよりも広いんだなぁ。」

「このポコポコしているところが、昔の人たちのお墓なんだね。」

「黒曜石って、きれいだな。校長先生、ここ触ってみて。ツルツルしているよ。」

VRタブレットで学習したことを、今日は実際の遺跡で確かめながら、五感を使って学ぶことができました。先日の「校長のつぶやき」でも書かせていただいたように、デジタルで事前に学んで、アナログで実際に確かめる…、この新しい学びの形を無事に完結することができました。縄文時代の暮らしの様子を優しく、わかりやすく教えてくださった係の皆様、ありがとうございました。

さて、いつものように文章が長くなってきましたので…、来週に続かせていただきます。

西東京市にある「下野谷遺跡」に着きました。係の方のお話をしっかり聞いている子供たちです。

竪穴住居の中にも入らせていただきました。「中は意外と広いなぁ。」

1月23日(木曜日)

「十二支の問題、昨日3回やったよ!」

「ぼくは全問クリアして、グラフが抹茶ドーナツ(緑色)になりました!」

「わたしはこういう問題、けっこう得意だよ。」

上記の言葉だけでは、状況がよくわからないと思いますので、少しだけ経緯について説明させていただきます。3学期の始業式で、私は干支の話をしました。「今年はヘビ年」ということは子供たちもよく知っていますが、実はこれは「干支」ではなく、「十二支」のことです。「干支」は、「十干(じっかん)」と「十二支」の組み合わせで60種類あり、2025年の干支は「乙巳(きのとみ)」になります。60歳になると全ての干支が一巡することになり、「還暦」としてお祝いされるのは、このことに由来していると言われています。

さすがに全ての「干支」(「十干」と「十二支」の60種類の組み合わせ)を覚えるのは難しいです。しかし、「十二支」だけなら、子供たちも年賀状やチラシ等で目にすることも多いと思います。「ね、うし、とら、う、たつ、み…」のように、音読しながら覚えている子もいるでしょう。そこで、私は「十二支」をより効率的に覚えてもらおうと、学習アプリ「Monoxer(モノグサ)」を使ってクイズ問題を作成しました。

ただ、これは宿題でも何でもありません。あくまでも自主学習で取り組んでもらえれば良いと考えた程度です。語彙や知識が豊かになる分には、何のデメリットもないですからね。そのねらいもあり、私は子供たちには特にアナウンスをすることなく、こっそりと各クラスに自作のタスクを配信させてもらいました。冒頭の児童の言葉は、私が配信したタスクに対するリアクションというわけです。

学習アプリ「Monoxer(モノグサ)」の強みは多々あるのですが、担任だけではなく、全ての教員がタスクを瞬時に配信できる点、そして、子供たちの取組状況や理解度を即時的に把握できる点は大きな強みです。昔の学校のように、担任だけがそのクラスの学習に関わるのではなく、私のような立場の教員でも、思い切り各クラスの学習に関わることができるからです。(本校では、たくさんの教員が児童の実態を考えながらオリジナルの問題を作成し、みんなでその問題を共有しています。)今回のように、自主学習課題として語彙や知識のタスクをこっそり配信することは、正直なところしばしばあります。すると、子供たちもたいしたもので、新しいタスクの配信にすぐに気が付きます。そのまま、問題にチャレンジする子も少なくありません。以前の「さかなへん」の漢字問題も、そのひとつです。学習意欲を喚起し、知的好奇心を刺激すれば、子供たちは主体的に学習に励むようになります。今後もオリジナル問題を作ったら、子供たちにどんどん仕掛けていきたいと思います。

1月22日(水曜日)

学校生活には欠かすことのできない「給食」ですが、みなさんは日本の学校給食が、いつ頃、どのように始まったかご存知でしょうか。

学校給食は、明治22年に山形県にある私立忠愛小学校で始まったと言われています。家庭が貧しく、お弁当を持ってこられない子供たちのために食事を提供したことから、学校給食の歴史は始まりました。戦争による食料不足のために一時期の中断はありましたが、現代に至るまで学校給食は長く子供たちの健康や成長を支え続け、学校生活に豊かで楽しい時間を与えてくれています。(以前にも「校長のつぶやき」で書かせていただいたことがありますが、私も給食が大好きです。)

今朝は、給食委員会によるオンライン集会がありました。上記の内容については、給食委員会の子供たちが紹介してくれました。委員会の子供たちは給食の歴史についてスライドでまとめ、全校児童に向けて、とてもわかりやすく発表してくれました。今や給食は、生きた教材として「食育」を進める上で大切な役割を担っています。1月24日から1月30日までは、全国学校給食週間です。この期間を通して、子供たちが給食の歴史や献立に込められた思いや願い等について関心をもち、自分なりの考えを少しでも深めてくれたら嬉しいです。

給食委員会の発表の後は、オンライン表彰式も行いました。12月は体調不良の子も多く、学級閉鎖もあったために、表彰式当日に出席できなかった子供たちがいました。そこで今回は、その時お休みだった子供たちを中心に、表彰させていただきました。表彰の度に思うことですが、「読書コンクール」や「ぐるめぐメニュー」等、西東京市や東京都の取り組みの中で活躍している子供たちが、本校にはたくさんいます。授業内だけでなく、様々な場面において、子供たちがみんなで高め合っている様子が見られます。今後も大切にしていきたいです。

また、本校独自のプロジェクトではありますが、「天下一計算王決定戦」についても表彰を行いました。今日は各学年の「計算王」たちが勢ぞろいしましたが、そこは激戦を勝ち進んできた子供たちです。不思議な貫禄が感じられました。最後には、6人の「計算王」に、その称号が刻まれた栄光のキーホルダーが贈られました。(私がこっそり自作したものですが…。)「計算王」のみなさん、おめでとうございました!

給食委員会の子供たちが、給食の歴史について紹介してくれました。

これが、「計算王」に贈られた栄光のキーホルダーです。(私の手作りですが…)

1月21日(火曜日)

「すごい!昔の人たちがたくさんいる!」

「この家、中に入れるのかな…。こんにちはー。」

「あっ!こんなところに狩りをしている人がいるよ。」

3年生がタブレットを持ちながら、とても楽しそうに活動していました。これは西東京市の「まちなか先生」というプログラムの様子です。講師に社会教育課文化財係の方をお招きし、今回は3年生を対象に、「縄文のムラ 下野谷遺跡を知ろう!」というテーマで、授業を行っていただきました。ご存知の方も多いと思いますが、西東京市にある「下野谷遺跡」は、縄文時代中期を中心とする環状集落の遺跡です。現在は下野谷遺跡公園として整備され 、国の史跡にも指定されています。

私も授業を参観しましたが、社会教育課で用意していただいたVRタブレットが大活躍で、子供たちの心をガッチリとつかんでいました。VRとは「Virtual Reality(バーチャルリアリティ)」の略で、日本語では「仮想現実」と訳されます。人工的に作られた仮想空間を現実かのように体感させる技術で、人間の五感を同時に刺激することで仮想空間への没入感を与えます。今日の授業で使ったタブレットには、下野谷遺跡について学べるアプリが既に入っていました。画面には「したのやムラ」の様子が映っており、子供たちが実際に向きをかえたり、歩いたりすると、それに連動してタブレットの画面が動くというものでした。楽しいはずです。子供たちは教室の中を動き回りながら、縄文時代のくらしの様子を自由に見学していました。

さらに面白かったのは、鳥の目線で「したのやムラ」の様子を眺めることができる機能です。タブレットを持ってジャンプすると、一気に空中に飛び立ちます。子供たちのボルテージはさらに高まり、もう大喜びです。

「うわー!すごーい!ムラの様子がよくわかる!」

「あれ?あっちの方向に…、白っぽい山があるよ。富士山かな…。」

「本当だ!富士山だ!すげー!」

たしかに、縄文時代も富士山は見えたはずですね。縄文時代から令和時代にかけて、人間の暮らしは大きく変わりましたが、秀麗な富士山は今も昔も変わらず同じ場所に位置していることは、子供たちにとっても、興味深い発見だったのではないでしょうか。

3年生は今週の金曜日に社会科見学があります。その中では、「下野谷遺跡」にも行く予定です。今回VRタブレットの中で訪れた「したのやムラ」を、今度は実際に見学することができるわけです。きっと子供たちは、ワクワクしながら遺跡の中を歩き回るでしょう。デジタルで事前に学んで、アナログで実際に確かめる…。これもまた、新しい学びの形ですね。

VRタブレットを持って、子供たちは思い思いに「したのやムラ」を見学していました。

今は令和時代ですが、画面の中は縄文時代。暮らしの様子は大きく違いますね。

本物の「縄文時代の土器」も見せていただきました。触ることもできて、みんな良かったね。

1月20日(月曜日)

「うわー!なに、それ?カブ?」

「それって本当に大根なの?」

子供たちが驚くのも無理はありません。今朝の全校朝会で私が紹介したのは、世界最大の大根と言われている「桜島大根」です。この「桜島大根」は、本校で警備の仕事を担当してくださっているIさんからの贈り物です。Iさんは鹿児島県出身で、谷戸第二小学校の子供たちに「桜島大根」を見てもらいたいということで、学校に送ってくださいました。とても大きな大根なので、そのインパクトは絶大です。私は中学校から高校までの6年間、鹿児島県に住んでいたので、「桜島大根」のことはもちろん知っていました。初めて「桜島大根」を目にした時は、今日の子供たちと同じようなリアクションをとっていたと思います。その圧倒的な大きさに驚いたことを今でも覚えています。

日本の国土は南北に長く、その風土も気候も実に様々です。それゆえに土地に特色が生まれ、育つ作物にも個性が出てきます。鹿児島県の土地の特徴は、桜島の火山灰によるシラス台地です。私が住んでいたのは鹿児島市内でしたが、そこからは雄大な桜島が見えました。谷戸第二小学校の子供たちにとってはイメージすることが難しいと思いますが、今でも桜島は噴煙を上げている活火山です。火山灰のために洗濯物が干しにくい・・・、髪の毛から火山灰がパラパラと・・・等、生活面では困ることも多いのですが、それでも鹿児島県の人たちは桜島を愛しています。火山灰が降る中でも、実にたくましく、笑顔で生活しています。鹿児島市街から近い場所に位置している桜島です。島津家の殿様はもちろん、西郷隆盛や大久保利通、篤姫たちも桜島を毎日眺めていたのではないでしょうか。そして、「桜島大根」もきっと食べていたはずです。(私は歴史が大好きなので、真偽はともかく、想像することが楽しいです。)

「校長先生!桜島大根、持ってみてもいいですか?」

「わー!重いよー!」

全校朝会の後は、実際に「桜島大根」に触れたり、持ってみたりする時間を設けました。子供たちにとっては何事も貴重な経験になります。このような素敵な機会をくださったIさん、ありがとうございました。

「よいしょーっ!」子供たちも力を合わせて桜島大根を持ち上げていました。

1月18日(土曜日)

土曜学校公開日の今日は、道徳授業地区公開講座がありました。「道徳の授業の充実を図るとともに、保護者や地域の方々の参加のもと、家庭、地域社会、学校の連携による道徳教育の推進を図る」という目的の下、全学級で道徳の授業を実施しました。今週は「防災ウィーク」とも関連させて、「C 主として集団や社会との関わりに関すること【勤労・公共の精神】」をテーマに設定しました。「社会のために仕事をすること」や「みんなのために行動すること」を扱う内容が多かったのは、このことに拠ります。

そして、4時間目には、意見交換会「トークイベント」が体育館で行われ、保護者の方々だけでなく、4年生の子供たちも参加しました。トークイベントのゲストには、「防災ウィーク」でもお世話になった西東京市の危機管理課の方々、避難所運営協議会の会長のUさん、そして地域の育成会「けやき会」会長のYさんをお招きしました。トークイベントのテーマは、道徳授業地区公開講座と関連させて、「だれかのために みんなのために」にしました。実際に能登半島地震の救援に赴かれた危機管理課の方のお話、そして長年、地域の防災や子供たちの健全育成のために力を尽くされている方々のお話は、子供たちの心にも響いたのではないでしょうか。

今週の「校長のつぶやき」は、「防災ウィーク」ということもあり、震災や防災に関することを中心に書かせていただきました。学校教育に関わる立場として、私が個人的にこだわっていることがあります。それは、「戦争の歴史」と「震災の記憶」です。これらを子供たちに伝えていくことは、格好つけた言い方をすれば、私は「使命」だと考えています。もちろん、私が戦争を体験したわけではありませんし、自分が住んでいる地域が被災したわけでもありません。ただ、このような歴史や記憶は、誰かが次の世代に伝えていかないと、確実に風化してしまいます。悲しいことですが、人は忘れていく生き物ですから…。

しかし、様々な立場の人たちが後世に伝え続けていくことで、私たちは戦争の悲惨さや平和の尊さを知ることができます。震災で得た教訓を忘れずに守り続けることができます。だからこそ、私は学校教育が大切だと考えます。学校では、教科書の内容を教えるだけでなく、たくさんの方々を学校にお招きして、子供たちに大事なメッセージを伝えていくことができるからです。今回の「防災ウィーク」は、そのことへのチャレンジでもありました。まだまだ課題もあるかもしれませんが、私たち教職員も新しい情報をアップデートすることを怠らずに、子供たちと一緒に学んでいきたいと思います。

最後になりますが、今回の「防災ウィーク」に関わってくださった全ての皆様に、この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

1月17日(金曜日)

今日は1月17日、「阪神・淡路大震災」が発生した日です。当時は1995年でしたが、早いもので30年が経過したことになります。連日のように報道されていた被災地の様子、そして近代化した都市があっと言う間に壊滅状態になった様子は、今でもはっきりと覚えています。もちろん、それまでも日本では大きな地震は数多く起きていました。しかし、最大震度が7という大きさ、そして6000人以上の尊い命が奪われたという悲しい現実は、あまりにも衝撃的なものでした。私の友人やその家族も被害に遭われたことを知り、「こんなことが起きていいのか」と、自分の無力感や自然災害への怒りを覚えずにはいられませんでした。

一方で、「阪神・淡路大震災」が起きた1995年は、日本における「ボランティア元年」と言われています。この震災の直後から、個人や団体を問わず、日本中からたくさんの人たちが被災地に駆けつけました。救援物資を届けたり、瓦礫の撤去を手伝ったりするその姿は、「ボランティア」という言葉を広く世の中に知らしめました。「ボランティア」は、その後の災害支援でも重要な役割を担う等、復興に欠かせない大事な存在となっています。

少し話は変わりますが、現在、NHKで放映されている朝の連続テレビ小説は、橋本環奈さん主演の『おむずび』です。神戸で「阪神・阪神淡路大震災」を経験した人たちが、物語に多く登場しています。そして、ドラマ内のことではありますが、今週は「東日本大震災」が起こり、東北地方の被災地の様子が描かれています。かつて神戸で被災した人たちが、甚大な被害を受けた東北の人たちのために何かできることはないかと考え、ボランティアで被災地に赴く…、ドラマ内の話だとはわかっていても、そのような展開には胸が熱くなります。

私の個人的な思いかもしれませんが、だれかのために力を尽くそうとする人間の優しさ、困難に直面した時こそ支え合おう、助け合おうとする人間の強さは、何よりも素晴らしいものだと考えます。同時に、次の世代へと大切に繋いでいきたい誇らしい姿であり、考え方「ボランティア精神(ボランティア・マインド)」だと思います。谷戸第二小学校の「防災ウィーク」は明日の土曜公開日で終わってしまいますが、今後の教育活動全般においても、「ボランティア精神」の大切さを子供たちに少しずつ伝えていきたいと思います。

1月16日(木曜日)

「防災ウィーク」の続きです。今日は4〜6年の取り組みについて書かせていただきます。

4年生は、「初期消火訓練」です。昨日、消防署の方にお越しいただき、消火器の使い方や消火の仕方について教わりました。学校や地域の中で消火器を目にすることはありますが、実際に使ったことのある子はほとんどいないと思います。かく言う私自身も、防火管理者講習会を除けば、消火器を扱ったのは学校の避難訓練ぐらいです。もちろん、火災現場に直面しなかったという点では、幸運だったのかもしれません。しかし、いざという時に、冷静に消火器を使えるのかどうか…となると、少し緊張してしまいます。火災は初期消火が大事です。そのためにも、実際に消火器を使ってみること、体験してみることは、有事の際の対応力を磨く上でも大切なことだと思います。今回は消防署の方に優しく丁寧に教えていただいたことで、4年生の子供たちも自信をもって消火器を使えるようになったと思います。

5年生は、「救命救急訓練」です。AED(自動体外式除細動器)を操作しながら、心肺蘇生の方法について学びました。正直なところ、私は小学校時代に救命救急訓練を体験したことはありません。AEDについて知ったのも、大人になってからです。しかし、本校では昨年度から、5年生の子供たちが消防署の救急隊の方から直接教わっています。ねらいとしては、「災害に遭遇した時の適切な行動について学ぶことで、自分たちでもできる応急手当や、適切で迅速な行動について考えることができることを目指す。」としています。子供には難しそう…と思われる方も多いでしょう。しかし、少しでも知っていれば、あるいは少しでも体験していれば、もしもの時に何か役立つことがあるかもしれません。誰かを助けることができるかもしれません。5年生であれば、きっと誰かの力になれることがあるはずです。今日の訓練では、緊張感をもって取り組んでいる子供たちの真剣な表情が、とても印象的でした。

6年生は、「避難所設営体験」です。仮設トイレの設置の仕方や段ボールベッドの組み立て等について学びました。西東京市の危機管理課の方のお話を聞きながら、実際に避難所のトイレに座ってみることもできました。事実、被災地では衛生面やプライバシーの観点から、トイレに関する問題が深刻だと言われています。日本では数々の震災を経験してきたことで少しずつ改善されているようですが、それでも自宅のトイレの使い勝手とは全く異なります。今もなお避難所で生活することを余儀なくされている方々は少なくありません。子供たちが今回の体験を通して、その苦労に少しでも思いを寄せることができたのであれば、「防災ウィーク」を実施した甲斐があるというものです。また、昨年度も書かせていただきましたが、小学生ではありますが、最高学年ともなれば、大人のお手伝いは十分にできます。体も大きく、力のある子もいます。将来、谷戸二小の子供たちが、いざという時に避難所を支える一員として、自分から力を発揮してくれたら嬉しいです。

5年生の子供たちは心臓マッサージとAEDの操作について学びました。

1月15日(水曜日)

昨日も書かせていただきましたが、今回も谷戸第二小学校の「防災ウィーク」について紹介させていただきます。出張のために私が参加できなかったものもありますが、学年ごとに実践してきた内容について紹介します。

1年生は、「防災ラリー1」です。校内にある防災倉庫の中身を避難所運営協議会の方に教えていただいたり、学校が備蓄している水や食料等を見せてもらったりしました。また、防災についての本を、読書ボランティアの方に読み聞かせをしていただきました。子供たちにとって身近な学校は、いざという時には避難所になります。そのための備えを日頃から万全に整えていることを、防災倉庫の見学を通して、1年生も知ることができたと思います。

2年生は、「煙ハウス体験」です。本日、西東京消防署の方をお招きして、実施することができました。火災が起きると、火と同じように煙にも気を付けなくてはいけません。「煙ハウス体験」は、人体に無害な煙を使用して火災が起きた際に煙が充満していく様子を再現し、火災時における煙の怖さと避難方法などを体験することができます。火災の煙は天井からたまっていくので、床に近いところは天井付近に比べれば、見通しがききやすいです。避難する時は必ず姿勢を低くし、煙を吸い込まないようにハンカチやタオル等で口と鼻を覆うことが大切であることを、子供たちは真剣な表情で学んでいました。

3年生は、「防災ラリー2」です。1年生が校内の防災倉庫等を見て回ったのに対し、3年生は地域にある防災倉庫や避難場所を確認するために校外に出かけます。(昨年度は9月に「防災ウィーク」を設定したため、暑い中、地域を歩くことになりました。「防災ウィーク」を1月に変更したのは、実はこの「防災ラリー2」に起因しているところも大きいです。)「いこいの森公園」「せせらぎ公園」「いちょう公園」等、子供たちが日常的に遊びに利用している公園には、様々な防災倉庫が設置されています。避難所運営協議会や危機管理課の皆様の協力を得て、普段見ることのできない倉庫の中を、今日は見学させていただくことができました。子供たちにとっては貴重な機会になったと思います。

長くなりましたので、今回の「校長のつぶやき」はこの辺りで終わりにさせていただきます。4年生以上の取組については、明日に続かせていただきます。

今日は避難訓練も行われました。全校児童が「お・か・し・も」の約束を守り、速やかに避難できました。

1月14日(火曜日)

毎年12月に発表される「今年の漢字」ですが、このキャンペーンは1995年から始まりました。その時の「今年の漢字」に選ばれたのは、「震」という漢字でした。この漢字が象徴しているように、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災のために、神戸を中心とした関西の多くの都市が甚大な被害を受けました。今年、2025年は、その阪神・淡路大震災から30年目の年にあたります。そこで、今年度の谷戸第二小学校では、3学期が始まった先週から今週にかけて、みんなで防災について考えるために、「防災ウィーク」を設定しました。

この「防災ウィーク」の期間は、学校全体で防災教育に力を入れて取り組んでまいります。地域の防災の中核を担う「避難所運営協議会」や本校の「学校運営協議会」の皆さん、そして消防署や西東京市役所の方々とも連携しながら、防災に関わる授業や体験活動を充実させていきます。防災の取り組みを一定期間に集中して行うことで、子供たちの防災意識が高まるきっかけになればと考え、昨年度より「防災ウィーク」を実施するようになりました。また、昨年度と同様に、学校の授業の枠を越えて、子供たちがお家の人たちと防災について考えたり、いざという時の備えを確認したりする機会にしてもらえたら嬉しいです。

さて、「防災ウィーク」の取り組みは、給食も例外ではありません。本日の給食には、西東京市の防災用に保管している備蓄米(アルファ化米)を使ったポークカレーが提供されました。アルファ化米とは、炊いたり蒸したりしたお米を、熱風で急速乾燥させたものです。おいしさは保たれたままですが、洗米やつけ置きが不要なので、通常のお米より早く簡単に調理することができます。そのため、防災食や非常食として用いられることが多いです。一般の家庭で食卓に上ることはあまり無いかもしれませんが、学校等では年に一度、賞味期限切れにならないように、入れ替えの時期に給食用に配布されます。そこで本校では、「防災ウィーク」の機会に備蓄米(アルファ化米)を使ったメニューが登場することになりました。さてさて、子供たちの反応はどうだったでしょうか。

「いつものお米よりは小さかったかな。でも、おいしかったよ。」

「え?お米って、いつものお米と違ったの?カレーライスだったから、気付かずにバクバク食べちゃった!」

「カレーにしちゃえば、まったく問題ないよね。おいしかった!」

備蓄米(アルファ化米)の評判は上々のようです。同時に、カレーの偉大さも伝わりました。

最後になりますが、昨夜も宮崎県沖の日向灘を震源とする大きな地震がありました。いつ、何が起きるかわからないのが、自然災害の怖さです。「防災ウィーク」に限らず、私たちも日常的に防災や有事の備えについて心がけておくことが大切ですね。私も子供たちと一緒に学んでいきたいと思います。

備蓄米(アルファ化米)を使ったポークカレー。子供たちはモリモリ食べていました。

1月10日(金曜日)

昨年末のことですが、谷戸第二小学校にピカピカのきれいな一輪車が届きました。冬休み中は子供たちにお披露目できなかったので、一昨日の始業式の後、体育主任の先生から一輪車を紹介してもらいました。この一輪車ですが、実は学校で購入したものではありません。なんと、地域にお住まいの方からいただきました。地域で遊んでいる本校の子供たちの楽しそうな姿や賑やかな声に、いつも元気をもらっているということで、素敵な一輪車をプレゼントしてくださいました。地域の方の優しいお心遣いに、私たちも心が温かくなりました。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。

休み時間になると、一輪車で楽しそうに遊んでいる子供たちの姿がたくさん見られます。プレゼントしていただいた一輪車ですが、子供たちは順番に仲良く使っています。とてもお気に入りの様子です。

「この一輪車、すごく乗りやすいね!」

「デザインや色が可愛い!」

「私にはちょっと大きいかもしれないけど…、早くその一輪車に乗ってみたいな。」

一輪車で遊んでいる子供たちを見に行った私でしたが、その直後、大忙しの状況になってしまいました。実は、学校には他にも一輪車が10台近くありますが、中には古いものも多いです。イスの高さを調節するハンドルが硬くなってしまい、子供の力ではなかなか動かすことができません。さて、この時点でお気付きの方も多いかもしれません。当然の結果ではありますが、私は何人もの子供たちに呼び止められることになりました。

「校長先生!この一輪車、ちょっとイスを高くして!」

「私の方はイスを下げてほしいな。」

「この一輪車はイスがちょっと曲がっているから、まっすぐに直してください。」

はい、喜んで!

…ということで、休み時間の後半、私はイスの調整役に徹することになりました。(これはこれで役に立てて良かったです。)

地域の方にプレゼントしていただいた一輪車です。大切に使わせていただきます。

校庭には、一輪車に乗って遊んでいる子がたくさんいます。子供たちはとても上手です。

1月9日(木曜日)

今朝のことです。職員室前のお手紙ボックスに、2年生の男の子(1名)と女の子(2名)がやって来ました。男の子が女の子に何やら説明をしています。少し気になったので、私は近くに行ってみました。

「ここに大切なお手紙が入っているから、朝の時間とか休み時間に見に来るといいよ。」

男の子の話を女の子たちは真剣な表情で聞いています。その後、女の子たちは男の子に向けて、言葉を返していました。

「うん、わかった。」

「ありがとう。」

とても微笑ましい様子だったので、私は3人にこの状況を質問してみました。わかったことは、3学期になってクラスの当番が新しく変わったので、今までその仕事を担当していた子が次に担当する子に仕事内容を教えている場面だったということです。つまり、この3人の子供たちは、朝の時間に自主的に引き継ぎをしていたというわけです。朝のちょっとした時間の出来事でしたが、クラスのために責任をもって仕事を担当しようとする子供たちの一生懸命な姿勢に、思わず胸が熱くなりました。

そして、今日から始まった学校行事があります。毎年恒例の新春書初め大会、「席書会」です。1・2年生は硬筆なので各教室で行いますが、毛筆の3年生以上は体育館で行います。100人近くの子供たちが等間隔に並び、それぞれが静かに筆を進めている光景は圧巻です。どの子も神経を研ぎ澄ませながら、まさに「全集中」して取り組んでいます。一筆入魂の「席書会」です。

「………。ふぅっ…、よし。」

一画一画書き終えるごとに、深い呼吸をしている子がいました。それだけ集中しているのでしょう。

「先生!こっちとこっち。どっちがいいですか?」

やはりありました、この質問。書初めあるあるです。子供たちは自分で納得のいく作品を選ぶのですが、どうしても最後の1枚に絞り切れない場合があります。そのような時に、頼られるのが先生たちです。先生たちの意見や感想を聞いてみて、最終的な判断材料にしたいと子供たちは考えているからです。私も何度も経験しましたが、これはなかなか責任重大な場面であり、予想以上にこちらも緊張してしまうものです。指導のポイントもしっかり踏まえていて、どちらの作品も甲乙つけがたい場合は、特に悩んでしまいます。さあ、今年は何人の先生たちがこの場面に出会うでしょうか。

…と、いろいろ書きましたが、本来は子供たちが自信をもって最後の1枚を選べるようになることが理想ですね。「席書会」に限らず様々な場面において、「これでいい」ではなく、「これがいい」と子供たちが自己決定できるように、私たちも日々の指導や支援に力を入れてまいります。

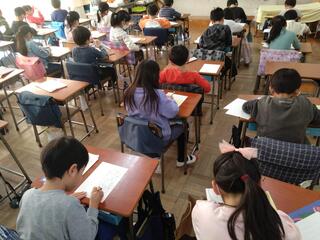

「席書会」が始まりました。体育館では5年生が集中して取り組んでいました。

低学年の子供たちは教室で取り組んでいました。鉛筆の音しか聞こえないくらい、みんなが「全集中」していました。

1月8日(水曜日)

「あけましておめでとうございます!」

「今年もよろしくお願いします!」

今日は2025年の最初の登校日です。校内をまわっていると、たくさんの子供たちが新年の挨拶を元気いっぱいにしてくれました。どんな時でも気持ちのよい挨拶が自然にできる子供たち、素敵ですね。

そして、個人的に楽しみにしているのは、子供たちがどんな冬休みを過ごしたのかを教えてくれることです。

「じいじとばあばの家に行ってきたよ。楽しかったー!」

「ぼくはユニバーサルスタジオに行ってきました。」

「年末はインフルエンザにかかって外に出られなかったけど、かわりにたくさんゲームをして遊びました。」

確かに年末は体調を崩している子も多かったので、私たちも気になっていました。しかし、今日は学校全体でお休みも少なく、どの子も楽しそうに冬休みの話をしてくれました。それぞれの充実した冬休みの様子が伝わってきて、私もとても嬉しかったです。

また、私が始業式でお正月料理に関する話をしたため、食べ物について話してくれた子もたくさんいました。

「わたしもお餅をお正月にたくさん食べたよ。」

「わたしは餅つきをしました。」

「おじいちゃんの家で食べたおせち料理、美味しかったなー!」

「私は伊達巻と黒豆が好き!」

「おれは年越しそばが一番美味しかったかも…。」

年末年始のお料理は期間限定のものも多く、特別感があります。料理に込められた意味や願い等を調べてみるのも、また面白いと思います。特に、お雑煮やおせち料理は、郷土によって様々ですからね。(お餅の大きさ、形、出汁、一緒に煮込む野菜…等々。)ちなみに、私は『美味しんぼ』という漫画で知りました。お正月料理は美味しいだけでなく、奥が深くて実に興味深いです。

さあ、学校の主役である子供たちが登校したことで、校舎の中にも賑わいと活気が一気に戻ってきました。これより、谷戸第二小学校の3学期の始まりです。皆様、本年もどうぞよろしくお願い致します。